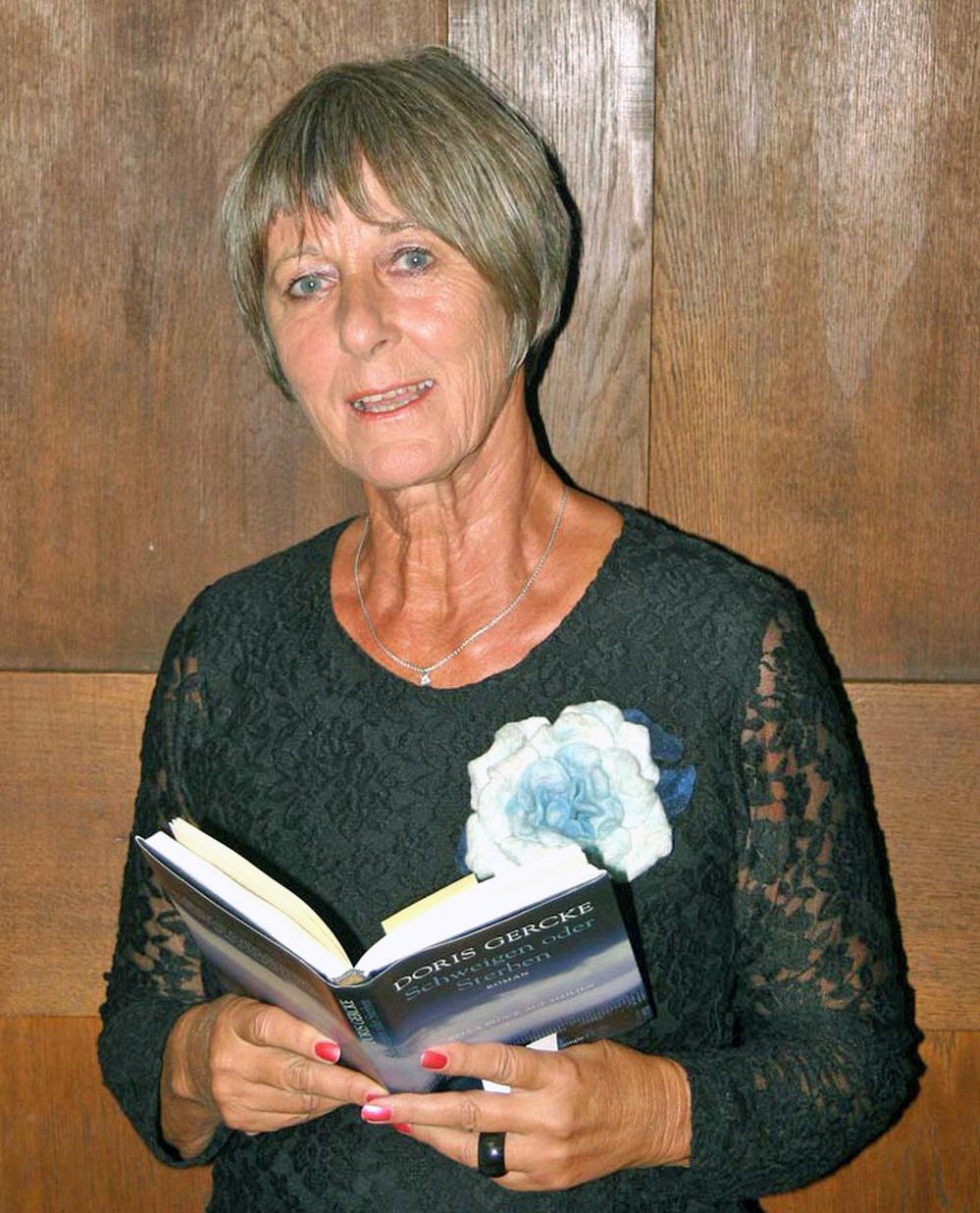

Die Frage, wie Mann und Frau zusammenleben können oder sollten, ist ein altes Thema der Literatur und hat zu jeder Zeit engagierte Autoren und aufgeschlossene Leser gefunden. Wenn sich eine Diplomjuristin dem Thema widmet und ihre Heldin ebenfalls Diplomjuristin ist, die sich jedoch trotz des Erreichten immer wieder auf neue Suche nach Sinn und Zweck von Leben und Arbeit begibt, ist zusätzliche Spannung zu erwarten. Doch das ist nicht alles: Das Buch war vor fünfzig Jahren ein Bestseller in der DDR.

Als ich das Buch damals vorstellte, war ich mit ihm nicht recht zufrieden: Zu sehr stellte sie ihre Individualität ins Zentrum des Geschehens, dabei war doch noch so viel zu gestalten, um gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Beim Wiederlesen wird das Buch von Gerti Tetzner (geb. 1936) aktuell, in doppelter Hinsicht: Einmal bietet es Beispiele für Errungenes, für Schönheiten, die damals als selbstverständlich hingenommen wurden und auch deshalb verloren gegangen sind. Für schöne Momente wie ein „Lichtloch im Himmel“ war das „tägliche Pensum Alltagsbanalität“ zu ertragen, was man erst erkennt, nachdem „Lichtloch“ und „Alltagsbanalität“ Platz machen mussten einem mörderischen täglichen Existenzkampf, zusätzlich gefährdet durch kriegssüchtige Politiker. Zum anderen sind damals schon zerstörerische Mächte tätig gewesen, deren man heute nicht mehr Herr wird: Bereits auf der ersten Seite „wird die israelische Aggression entschieden verurteilt“. Wer nun aber glaubt, es sei die aktuelle israelische Vernichtungsaktion gegen die Palästinenser gemeint, irrt sich.

Das Buch ist Gerti Tetzners Erstling und, mit großem Erfolg, 1974 in der DDR erschienen. Was Israel betrifft hat sich seither wenig geändert: Die Verurteilung von damals hat die Aggression nicht gelöscht, nicht einmal verringert; geradezu hilflos starrt heute die Welt auf diese Zone des absichtlichen Tötens, fünfzig Jahre später. Der israelische Historiker Tom Segev sagte kürzlich in einem Interview mit der „Zeit“: „Israel hat seinen Platz in der europäischen Kultur verloren.“ Die Gegenwartsliteratur von 1974 wird zum historischen Dokument.

Anderes ist gegenwärtig wie damals geblieben oder wieder geworden, so die Bauernschläue, mit der man mit Paragrafen jonglieren muss, um zu bestehen. Man einigt sich auf einen „heutzutage sittlichen“ Kompromiss, das war vor 50 Jahren und manches wäre lösbar, fände man zu „sittlichen“ Kompromissen.

In einer Leserdiskussion 1975 warf eine Mitarbeiterin eines Forschungszentrums der Hauptgestalt Karen W. vor: „Wieso ist ein Mensch unserer Zeit, in unserem Staat, immer unzufrieden?“ Dem wurde von dem Schriftsteller Werner Heiduczek entgegengehalten: „Gibt es denn keine Widersprüche mehr bei uns?“ Der Schriftsteller Siegfried Pietschmann warf dem Roman damals vor, er habe „eine Besuchereinstellung zu Beruf und Ehe“ und deshalb habe er einen „Zug ins Unverbindliche“. Das galt in der DDR auf ihrem Höhepunkt. Der Roman bestimmte die öffentlichen Diskussionen, insbesondere die zu den Tagen der jungen Literatur in Karl-Marx-Stadt, 50 Jahre, bevor Chemnitz Kulturhauptstadt wurde.

Wie wird der Roman heute aufgenommen? Der Roman ist so gegenwärtig; Verhaltensrichtlinien werden nicht gegeben. Die Leser suchten damals in der Literatur Verbindlichkeiten; Politiker und Literaturwissenschaftler ordneten der Literatur eine entsprechende Funktion zu. Sie ist heute anders geworden, aber erinnern kann man sich daran, mit diesem Roman. Er bietet individuelle Lösungen; damit ist er heute moderner als er 1974 war.

Für die Wahrhaftigkeit bürgt die Autorin: Autobiografisches ist erkennbar. Selbst dort, wo die Gleichberechtigung gesetzlich fixiert ist, wird deutlich, dass die daraus entstehenden Probleme, bedingt durch Traditionen und Konventionen, gelöst werden. Dort mutet der Roman sehr aktuell an. Dabei ist er vor 50 Jahren erschienen und unter den völlig anderen Verhältnissen der DDR.

Karen W. hat acht Jahre, von 1957 bis 1965, mit dem Historiker Peters zusammengelebt; sie haben ein Kind, sind aber nicht verheiratet. Der Verzicht auf eine Ehe hat Karen W. die Freiheit gelassen, dieses Zusammenleben jederzeit zu beenden oder mindestens zu befragen. Nach acht Jahren geschieht das; damit setzt die Handlung des Romans ein. Karen W. geht zurück in das Dorf, aus dem sie aufgebrochen war, um die Emanzipation ernst zu nehmen. Sie war die Erste von dort, die ein Hochschulstudium aufnahm, sie schloss es als Notar ab und arbeitete in der Stadt. Mit der Rückkehr auf das Dorf verbindet sie die Absicht, sich und ihre Liebe zu Peters zu prüfen. Es ist aber auch die Rückkehr zu ihren Anfängen, familiärer, emotionaler und tätiger Art. Das ermöglicht ihr einen weiteren Anfang; damit endet das Buch.

Es gelingt besonders in den Eingangspassagen, Bewährungssituationen anzudeuten. Das betrifft vor allem die Verantwortung Karens gegenüber der Gegenwart. Karen resümiert nachdenkend über ihre Tochter: „Wahrscheinlich wird sie als Dreißigjährige kaum noch ein nachsichtiges Interesse für unsere jetzigen Angelegenheiten haben, viel weniger für die unbegreiflichen Angelegenheiten ihrer Großväter; das ist für sie Geschichte geworden.“

Am Ende steht ein Interview, dass der bekannte Literaturwissenschaftler Carsten Gansel, der sich um die Literatur der Christa Wolf, Brigitte Reimann und so weiter besonders verdient macht, mit der Autorin führte, das die gesellschaftlichen Hintergründe des Romans, Freundschaften und gegenseitige Unterstützung unter Schriftstellern und bildenden Künstlern in den sechziger Jahren in ungewohnter Deutlichkeit beschreibt, die Vorlesungen des legendären marxistischen Literaturwissenschaftlers Hans Mayer begleitet, dem Tagebuch eine „Art Versicherung“ zubilligt, dass so etwas passiert ist, und das Kinderbuch die „Rettung des poetischen Blicks“ nennt. Deutlich wird, dass die westdeutsche Literaturkritik aus der DDR-Literatur nur herausgelesen hat, „was gegen die DDR gerichtet war“ und – hinzuzufügen wäre – dass sie ihre eigenen literaturwissenschaftlichen Versuche über die DDR bis heute ebenso hält.

Gerti Tetzner

Karen W.

Aufbau Verlag, 399 Seiten, 24 Euro