Sie hatten klangvolle Namen: Mulack-Ritze, Trichter, Nickykeller, Krukenkeller, Schnulle, Sargdeckel oder Trümmerkutte – und nicht nur diese Eckkneipen waren legendär: Ob mit „Polizeistunde“ oder dem berühmten „Deckel“ zum Anschreiben, es waren Treffpunkte der besonderen Art. Das kulinarische Angebot war immer überschaubar und entsprach den Wünschen der Gäste: denn man wollte nur einen „auf die Schnelle zur Brust nehmen“: Gefragt waren das Bier – mit und ohne den legendären Kurzen. Wer Berlin oder andere deutsche Städte wirklich kennenlernen möchte, kommt an einem Besuch in einer echten Eckkneipe – Symbol und Synonym für die Gastrogeschichte der arbeitenden Klassen und Schichten – nicht vorbei. Hier wie auch in anderen deutschen Städten ist die Eckkneipe eine Institution, die in der deutschen Gastrokultur einen festen Platz einnimmt. Ihren Ursprung hatte sie in den billigen Porter-Schenken für das proletarische Publikum in London, wo sie seit dem 18. Jahrhundert im Stadtteil Westminster vor allem an Straßenecken der neu angelegten Mietskasernenviertel entstanden waren.

Seit über 150 Jahren prägten sie auch das Bild der Hauptstadt und vieler anderer deutscher Städte. Im Buch „Jahrhundertkneipen in Berlin“, liest man, dass schon im 19. Jahrhundert die höchste Kneipendichte Europas Besucher aus aller Welt an die Berliner Biertische zog. Sie wurde „zum Synonym einer unverwechselbaren Lebensart und nirgendwo sonst manifestierte sich die von Tabak und Bierdunst geschwängerte Philosophie aus Herz und Schnauze“. Die Kneipen konzentrierten sich auf die Innenstadt und die Arbeiterbezirke.

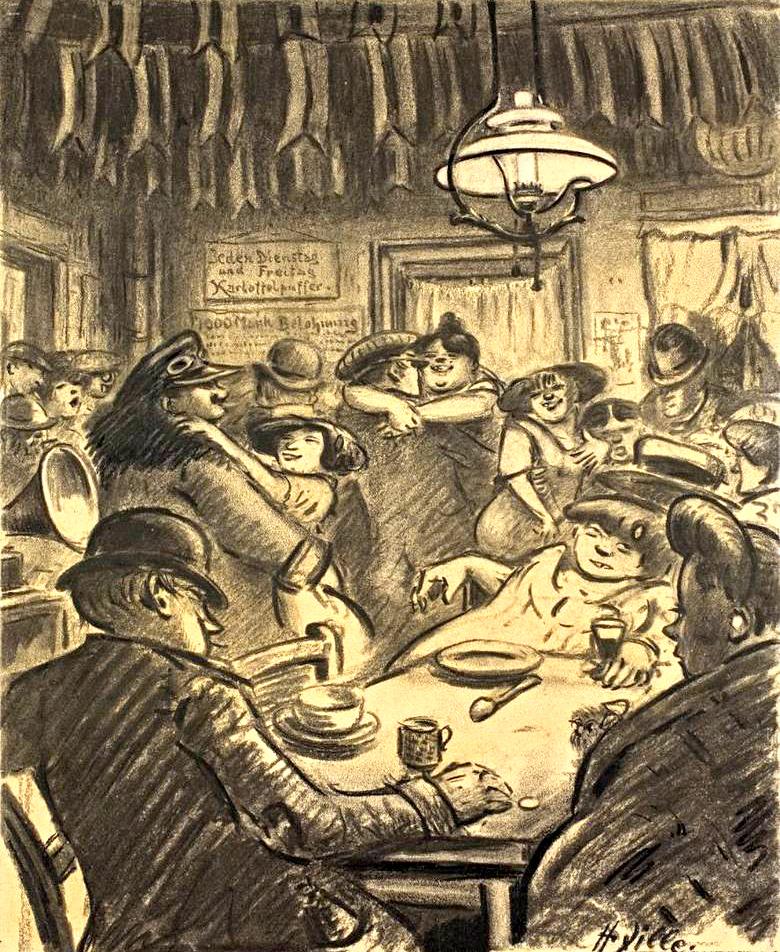

Mit der Industrialisierung wuchsen die Städte und der Bedarf an Treffpunkten für Arbeiter und Anwohner stieg. Die sozialen Verhältnisse der proletarischen Familien, die sich mit ihren Kindern in den Mietskasernen Kammer und Küche teilen mussten und wo miserable hygienische Zustände herrschten, waren nicht angetan für ein Feierabendbier. Oftmals teilte man sich die Betten mit Schlafburschen, um das karge Budget der Familie aufzubessern. Zutreffend war der Ausspruch von Friedrich Engels: „Mit solchen Wohnverhältnissen kann man einen Menschen erschlagen!“ Ein Ausweg war die Kneipe, wo Mann oder Frau den miserablen heimischen Zuständen für einige Stunden entfliehen konnte. Die Nähe zur Straßenecke war praktisch: Sichtbar, zentral und für jeden leicht erreichbar. Die Kneipen wurden zu sozialen Treffpunkten, in denen Geschichten erzählt, Freundschaften geschlossen und auch politische Debatten geführt wurden und der Wirt oder die Wirtin immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte derer am Tresen hatte und auch schon mal in finanzielle Vorleistung gingen. In manchen Hinterzimmern wurden so manche Ränke geschmiedet beziehungsweise politische Aktionen vorbereitet. Vielerorts avancierten sie zu Vereinslokalen und dies nicht nur von politischen Parteien. Ein Chronist dieser Zeiten und Verhältnisse war der Maler Heinrich Zille, der sie in seinen zahlreichen Zeichnungen festhielt.

In der DDR konnte man für 10 Mark 25 Biere trinken – wohl dem, der das schaffte. Ein Bier kostete in Selbstbedienung 51 Pfennige, in bedienten Kneipen 56 Pfennige, dazu gab es Bockwurst, Knacker, Sülze oder Bratwurst mit Ei und Bratkartoffeln. Nicht zu vergessen die Buletten, die Soleier und die Salz- oder Gewürzgurken aus dem großen Glas, das gleich neben dem Zapfhahn stand.

Ein berühmtes Berliner Beispiel und in meiner besten Erinnerung ist das „Metzer Eck“, das seit über 100 Jahren im Familienbesitz ist. Solche Lokale haben bis heute ihr authentisches Flair bewahrt. Das „Höher’s Eck“, eine weitere legendäre Eckkneipe in Berlin, musste im Oktober 2023 nach über 100 Jahren schließen, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Von ehemals rund 20.000 Kiezkneipen in Berlin sind heute laut DEHOGA nur noch etwa 500 übrig.

Nicht nur in Berlin, auch in anderen Regionen Deutschlands ist die Eckkneipe ein Stück gelebter Alltagskultur. In Sachsen wurde beispielsweise ein DDR-Wohnwagen zur rollenden Kneipe, in Bayern rettete eine Genossenschaft den Treffpunkt im Dorf, als dieser geschlossen werden sollte. Trotz ihres kulturellen Wertes stehen Eckkneipen heute vor großen Herausforderungen: Gentrifizierung, steigende Mieten, das Rauchverbot und veränderte Trinkgewohnheiten setzen ihnen zu. Seit den 1980er Jahren begann das Kneipensterben in Westdeutschland. Viele traditionelle Lokale mussten schließen, während neue Konzepte entstehen, wobei die „Eckkneipe“ zur Rarität geworden ist.