Schostakowitschs 1962 entstandene 13. Sinfonie basiert auf fünf Texten von Jewgeni Jewtuschenko. In den von Schostakowitsch ausgewählten Gedichten unterzieht Jewtuschenko die sowjetische Gesellschaft der 1950er und 60er Jahre einer Bestandsaufnahme. Thematisiert werden das durch Nazideutschland verursachte Leid, die Widerstandskraft durch Humor, das Trauma der Stalinzeit und die stille Kraft der leidgeprüften Frauen. Zudem geht es um Wahrhaftigkeit in der Arbeit – gegen Bürokratismus und Opportunismus. Schostakowitsch war von Jewtuschenkos Gedichten tief berührt und bat ihn, sie vertonen zu dürfen. So entstand eine Sinfonie, die nach ihrem ersten Satz oft einfach Babi Jar genannt wird. Sie greift jedoch weit über Geschichte und Gegenwart der UdSSR hinaus und enthält Bezüge von menschheitsgeschichtlicher Gültigkeit.

Babyn Jar, eine Schlucht bei Kiew, war Schauplatz eines der größten Massaker des faschistischen Völkermords. Am 29. und 30. September 1941 tötete die SS-Einsatzgruppe C fast 34.000 jüdische Zivilisten. Insgesamt wurden rund 100.000 Menschen ermordet, darunter auch Roma, sowjetische Kriegsgefangene und ukrainische Nationalisten. Dieses Verbrechen – ebenso wie der Hungertod von einer Million Leningrader – versinnbildlicht die Brutalität der faschistischen Besatzung.

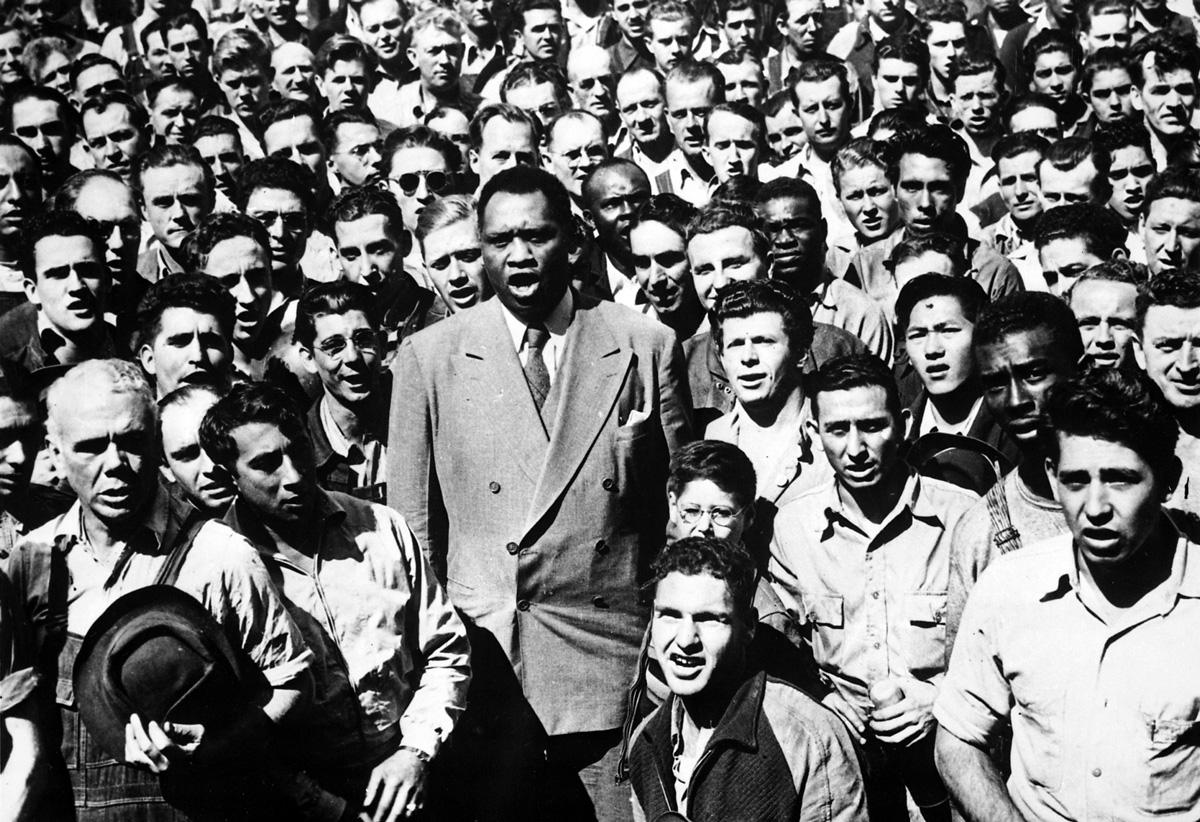

Der Leningrader Blockade widmete Schostakowitsch seine 7. Sinfonie; das Massaker von Babyn Jar ist Thema des ersten Satzes der 13. Sinfonie. Das Orchesterwerk beginnt mit der eindringlichen Eröffnung des Chors: „Es steht kein Denkmal über Babi Jar. / Die steile Schlucht mahnt uns als stummes Zeichen.“ Das lyrisch-musikalische Ich identifiziert sich mit dem historischen Ereignis: „Ich bin“. Es durchlebt die Leidensgeschichte des jüdischen Volkes – von biblischen Exodusszenen über die Kreuzigung bis zu konkreten historischen Ereignissen wie der Dreyfus-Affäre, dem Pogrom von Białystok und der Tragödie von Anne Frank. Durch die Identifikation des „Ich“ mit den Geschundenen wird das Publikum direkt involviert. Babi Jar fungiert als symbolischer Ort, an dem sich diese Geschichte verdichtet. Die Kombination von Chor und Solo unterstreicht die Verbindung zwischen der individuellen Künstlerstimme und der kollektiven Stimme des russischen Volkes.

Judenhass, als Maßstab historischer Barbarei verstanden, steht für jede Form ethnischen Hasses. Die Überwindung von Überlegenheits- und Unterlegenheitsvorstellungen gilt als zentrales Kriterium für die Reife und Menschlichkeit jeder Gesellschaft – auch einer sozialistischen. Ihre Auslöschung ist Voraussetzung für eine wahrhaft menschliche, kommunistische Gesellschaft. Umso erschütternder ist das Entsetzen des lyrisch-musikalischen Ichs angesichts fortbestehender antijüdischer Vorurteile: „Doch kürzlich – keiner wagt es zu verbieten – / hat eine Schar Antisemiten / sich höhnisch / (mit Chor:) „Bund des Russenvolks“ genannt!“ Musik und Text betonen den Widerspruch zwischen dieser Realität gesellschaftlichem Anspruch: „Jetzt scheint mir: ich selbst bin Anne Frank”. Die Komposition benennt die „Internationale“ als Maßstab wahrer Menschlichkeit: „Die Internationale tönt und gellt, / wenn keine Menschenseele mehr besessen / von Judenfeindschaft hier auf dieser Welt.“

Musikalisch prägen dunkles h-Moll, Dissonanzen, tiefe Streicher, Blech, gedämpftes Schlagwerk sowie tiefe Register von Solist und Chor eine bedrückende Atmosphäre, die das Leiden der Opfer greifbar macht. Die Musik wird zum „Widerhall des Schreis / von allen, deren Blut man hier vergossen“ – ein stummer Vorwurf entsteht. Dissonanzen schaffen eine instabile Klangwelt, die Trauer und stumme Schreie nachhallen lässt. Der raue Klang lässt keine harmonische Erlösung zu. Der Männerchor wird zur kollektiven, gespenstischen Stimme des Volkes, verkörpert das Leid der Vergessenen und trägt die Geschichte als kollektive Klage weiter. Mitunter wird das Geschehen lautmalerisch dargestellt – etwa durch das Spritzen von Blut in Białystok oder das Einschlagen der Tür bei Anne Frank. Der Satz endet mit dem Appell, nur durch Identifikation mit den Opfern könne man wahrhaft menschlich werden: „Für Judenfeinde bin ich wie ein Jud! / Und darum stehe ich als wahrer Russe da!“ Die Thematik des Satzes ist sowohl historisch als auch international und stellt zugleich die Frage nach der Reife der sowjetischen Gesellschaft zur Zeit der Komposition.

Auch der zweite Satz greift diese Zusammenhänge auf, stellt jedoch als „Der Witz“ einen ironischen Gegenpol zum ersten dar. Musikalisch ist dieser „Witz“ geprägt von überraschenden Rhythmen und plötzlichen Dynamikwechseln, die dem Stück eine lebendige Spannung verleihen. Humor tritt als Ausdruck von Widerstand und Überlebenswillen auf. Die abrupten rhythmischen Sprünge und dissonanten Ausbrüche machen ihn zu einem unbändigen, fast chaotischen Element. Komponist und Dichter zelebrieren hier auf humorvoll-ironische Weise das plebejische Subjekt in weltgeschichtlicher Dimension. Die Schalkfigur setzt sich aus vielfältigen Einflüssen zusammen. Genannt wird Nasreddin Hodscha, eine beliebte Figur der Volksliteratur im Nahen Osten, in Zentralasien und auf dem Balkan. Dieser Humor lässt sich weder kaufen noch töten. Immer wieder taucht er auf. Er ist arm, oft eingesperrt, aber unverwüstlich. Mitten in dramatischen Szenen erklingt das Gelächter des Schalks, der die Obrigkeit hinters Licht führt. Und er ist bewaffnet dabei, als der Winterpalast gestürmt wird. Für mit Burns Vertraute ist es erfreulich, dass auch auf den noch unter dem Galgen fiedelnden Schalk aus „McPhearson’s Abschied“ musikalisch Bezug genommen wird – Schostakowitsch zitiert hier seine eigene Vertonung des schottischen Volkslieds. Im Kern verkörpert der Witz das volkstümliche Ich und den revolutionären Geist.

Inhaltlich und musikalisch kontrastiert der dritte Satz, „Im Laden“, mit dem zweiten. Nun geht es ausschließlich um die sowjetische Gegenwart. Die Musik ist getragen – die Frauen gehen langsam, tragen Taschen und Kannen. Der Komponist nutzt Tonmalerei für das Klappern. Der Solosänger erzählt: „Tief vermummt, wie Kampfbrigaden / stets zur Heldentat bereit, / so betreten sie den Laden: / Frauen, schweigend, Seit an Seit.“

Der Chor singt: „Alles haben sie ertragen, / alles haben sie geschafft.“

Musikalisch ist der Satz durch eine außergewöhnliche Einfachheit geprägt, die sich in der melancholischen Melodie des Solobasses spiegelt. Wie im ersten Satz identifiziert sich das Ich mit den Besungenen, stellt sich mitten unter sie: „Frierend stehe ich schon lange, / bis zur Kasse hat man’s schwer. / Von der dichten Menschenschlange / wird es wärmer um mich her.“

Eine insgesamt leisere Dynamik und verhaltene Artikulation von Chor und Orchester betonen die „Erdigkeit“ und Einfachheit des Themas, ein Gefühl von Erschöpfung klingt mit. Der kollektive Atem der Frauen bringt Wärme – ins Geschäft wie in ihre Familien. Sie haben ihr Geld schwer verdient, sie haben viel ertragen und ertragen klaglos weiter. Die schweren Nachkriegsjahre sind nicht vorbei. Impliziert wird, dass diese Frauen nicht immer gerecht behandelt werden: „Schändlich ist’s, sie zu betrügen, / falsch zu wiegen mit Bedacht!“

Auch hier zeigt sich: Trotz aller Fortschritte ist die sowjetische Gesellschaft ihrem eigenen Anspruch noch nicht gerecht geworden. Die Frauen werden zum Prüfstein gesellschaftlicher Reife.

Auch der vierte Satz, „Ängste“, thematisiert einen spezifischen Aspekt der sowjetischen Gesellschaft – die Stalinzeit. Die Atmosphäre ändert sich deutlich. Der düstere Largo-Satz entfaltet eine eindringliche musikalische Reflexion über die tiefen Ängste, die die Gesellschaft unter Stalin prägten. Er beginnt mit einem atonal klingenden Thema, vorgetragen von einer Solotuba. Deren dunkle, bedrohliche Klangfarbe vermittelt sofort Unruhe und Unbehagen – sie prägt den Ton des gesamten Satzes.

Der Chor setzt unisono und eindringlich mit einem fast gesprochenen Rezitativ ein. Die Worte sind erschütternd, der Chor vermittelt kollektive Beklemmung. Dissonanzen dominieren. Der Solist tritt hervor, führt einen Dialog mit der Bassklarinette. Diese emotional aufgeladene Interaktion lässt das Gefühl einer furchterregenden Zeit unmittelbar spürbar werden. Und obwohl der Chor singt: „Fern die Ängste, die wir einmal kannten“, evozieren Musik und Text unheilvoll die Erinnerung an den Schrecken.

Kontrastierend zur erdrückenden Atmosphäre erscheint ein schlichtes Chorstück, das an revolutionäre Kampflieder erinnert. Diese Passage wirkt wie ein Aufschwung, vermittelt jedoch auch Ironie: „Mutig sah man im Schneesturm uns bauen. / Trotz Beschuss ging es furchtlos zur Schlacht. / Doch wir fürchteten sehr zu vertrauen, / kein Gespräch ohne Angst und Verdacht.“

Eine neue Angst ist entstanden – sowohl angesichts der Bedrohung durch den Kalten Krieg und atomare Aufrüstung als auch aus Furcht vor Unehrlichkeit und eigenem Versagen angesichts gesellschaftlicher Anforderungen. Die Musik bleibt dunkel und nachdenklich – der Eindruck ist tief und emotional.

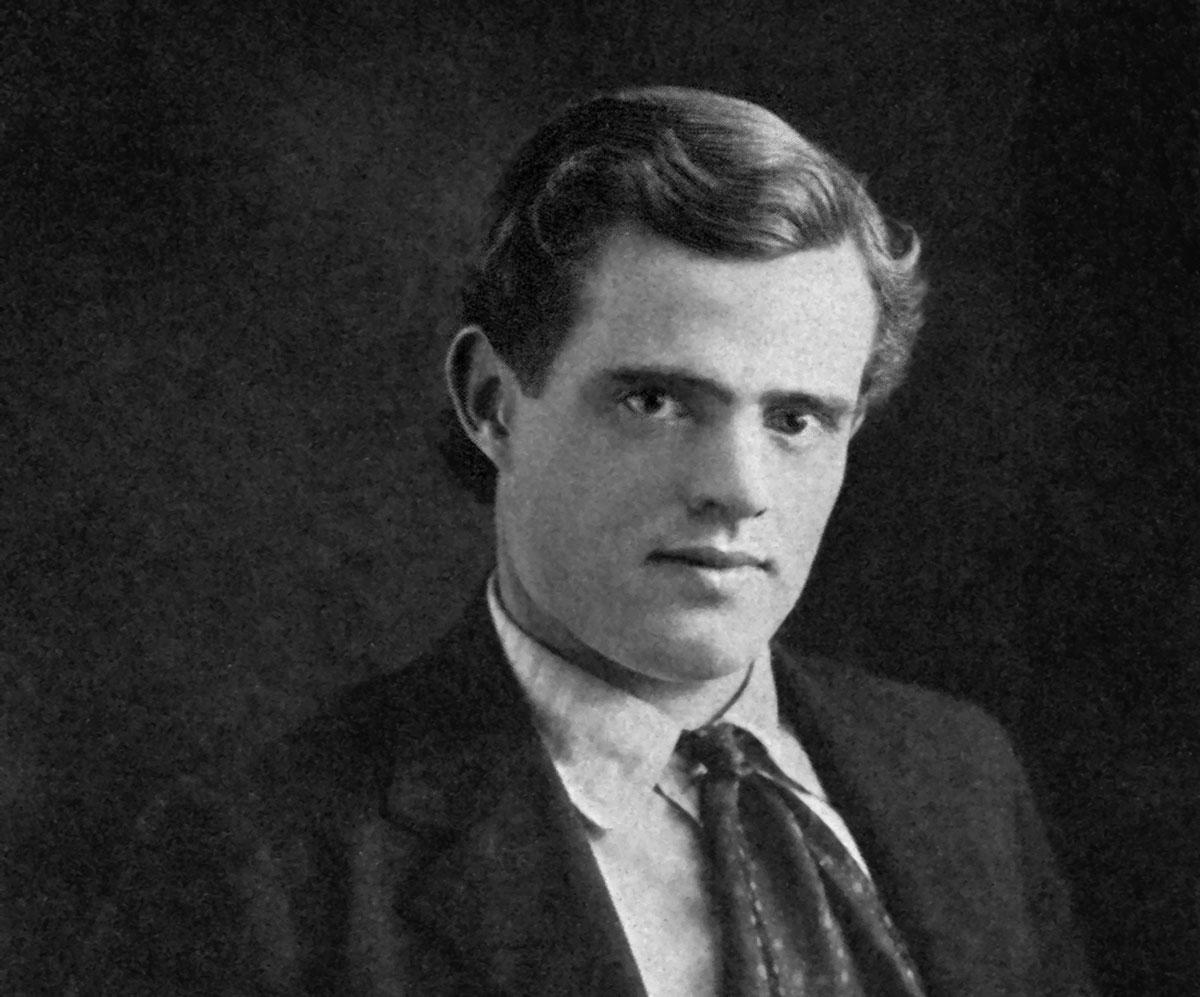

Dem fünften und letzten Satz liegt das eigens für Schostakowitsch geschriebene Gedicht „Karriere“ von Jewtuschenko zugrunde. Auch hier entsteht musikalisch ein Kontrast zum vorangegangenen Satz. Eine sanfte, nachdenkliche Melodie erzeugt eine feierliche, beinahe meditative Stimmung. Tiefe Streicher und gedämpfte Bläser schaffen eine ruhige Klangfläche. Doch knüpft der Text an die zuvor geäußerte Sorge um Wahrhaftigkeit, Wahrheit und fehlende Authentizität an. Gleichzeitig weitet sich der Blick – erneut treten internationale und geschichtliche Dimensionen hervor. Chor und Solist erinnern an Galilei, der den Mut hatte, sich der Obrigkeit zu widersetzen, und vergleichen ihn mit einem namenlosen Wissenschaftler, dem dieser Mut fehlte.

Der Chor singt über Galilei: „Er war ein rechter Karrierist“ – eine ironisch-humorvolle Umdeutung des sonst negativ konnotierten Begriffs.

Sein Schicksal wird auf andere Wissenschaftler und Künstler übertragen: „Vergessen, wer sie diffamierte – / Doch die es traf, vergisst man nie.“

Wahre Helden sind jene, die für die Zukunft der Menschheit alles riskierten: „Eroberer der Stratosphäre, / ihr Ärzte, an der Cholera krepiert, / ihr seid die Helden der Karriere.“

Und schließlich heißt es: „Euer Vorbild bricht mir Bahn. / Ich kann Karriere mir erlauben, / grad weil ich nichts dafür getan.“

Schostakowitsch feiert hier die Menschen, die keine Opportunisten waren. Er erinnert an die Sternstunden der Menschheit, reflektiert das Gewissen des Künstlers und regt – wie schon im vierten Satz – zum Nachdenken über die gegenwärtige Gesellschaft an.

Die Premiere am 18. Dezember 1962 stand unter politischem Druck. Wenige Tage zuvor hatte es einen Streit zwischen Chruschtschow und Jewtuschenko über Antisemitismus gegeben. Es wurde versucht, Schostakowitsch und Dirigent Kondraschin zur Absage zu bewegen. Doch bei der Uraufführung im Moskauer Konservatorium herrschte eine feierliche, ergreifende Atmosphäre – das Publikum war tief bewegt.

Die Komposition ist eine Bestandsaufnahme der sowjetischen Gesellschaft Anfang der 1960er Jahre. Ihr weltanschauliches Fundament ist der Anspruch, eine wahrhaft sozialistische Gesellschaft zu sein. Immer wieder wird im Text deutlich, dass weder Jewtuschenko noch Schostakowitsch diese Gesellschaft ablehnen. Vielmehr wollen sie durch die Thematisierung schwieriger Themen ihr Publikum zum Nachdenken anregen.

Die größte Kontroverse betraf den ersten Satz. Dabei standen zwei Aspekte im Fokus: Zum einen wurde kritisiert, dass die ausschließliche Fokussierung auf das Massaker an den Juden andere Opfer der faschistischen deutschen Kriegsverbrechen vernachlässige. Der Gedanke, die jüdischen Opfer könnten – etwa durch den Bezug auf die Internationale – stellvertretend für alle Leidenden stehen, wurde nicht akzeptiert. Zum anderen sollten bestehende Vorurteile gegen Juden keinesfalls öffentlich thematisiert werden.

Vermutlich kamen weitere Streitpunkte hinzu, insbesondere die in den Sätzen drei, vier und fünf kritisch dargestellten Probleme des sozialistischen Aufbaus in der UdSSR. Dazu zählt die Beschreibung der alltäglichen Belastungen vieler Frauen, die – beim zermürbenden Anstehen im Laden – als Heldinnen des Alltags und des Zusammenhalts gewürdigt werden. Ebenso reflektiert die Sinfonie die Nachwirkungen des stalinistischen Terrors und die Ängste der im Krieg so heldenhaft kämpfenden Menschen vor Denunziation.

Ein weiteres brisantes Thema ist der Kontrast zwischen Opportunisten und jenen wahren Helden der Menschheit, die keine Mühen scheuten, um sich für das Wohl der Allgemeinheit einzusetzen. In ihrem Bemühen um eine kritische, zugleich aber konstruktive Darstellung der Geschichte und Gegenwart des Sozialismus in der Sowjetunion kann Schostakowitschs 13. Sinfonie als ein Meisterwerk des sozialistischen Realismus gelten.

Eine längere Version dieses Artikels erscheint im Herbst in dem Buch „Kunst und Befreiung“ (Neue Impulse Verlag).

Wichtige Impulse für diese Darstellung lieferte die Arbeit von Thomas Metscher:

Metscher, T., Sozialistische Avantgarde und Realismus – zur musikalischen Ästhetik Dmitri Schostakowitschs, Masch Skripte, Essen, Neue Impulse Verlag, 2008, S. 26. Eine ausführliche Besprechung dieser und der anderen Sinfonien sowie die Lage der Kunst im Sozialismus erscheint in: Metscher, T., Imperialismus und Kultur, Mangroven, Kassel, 2025