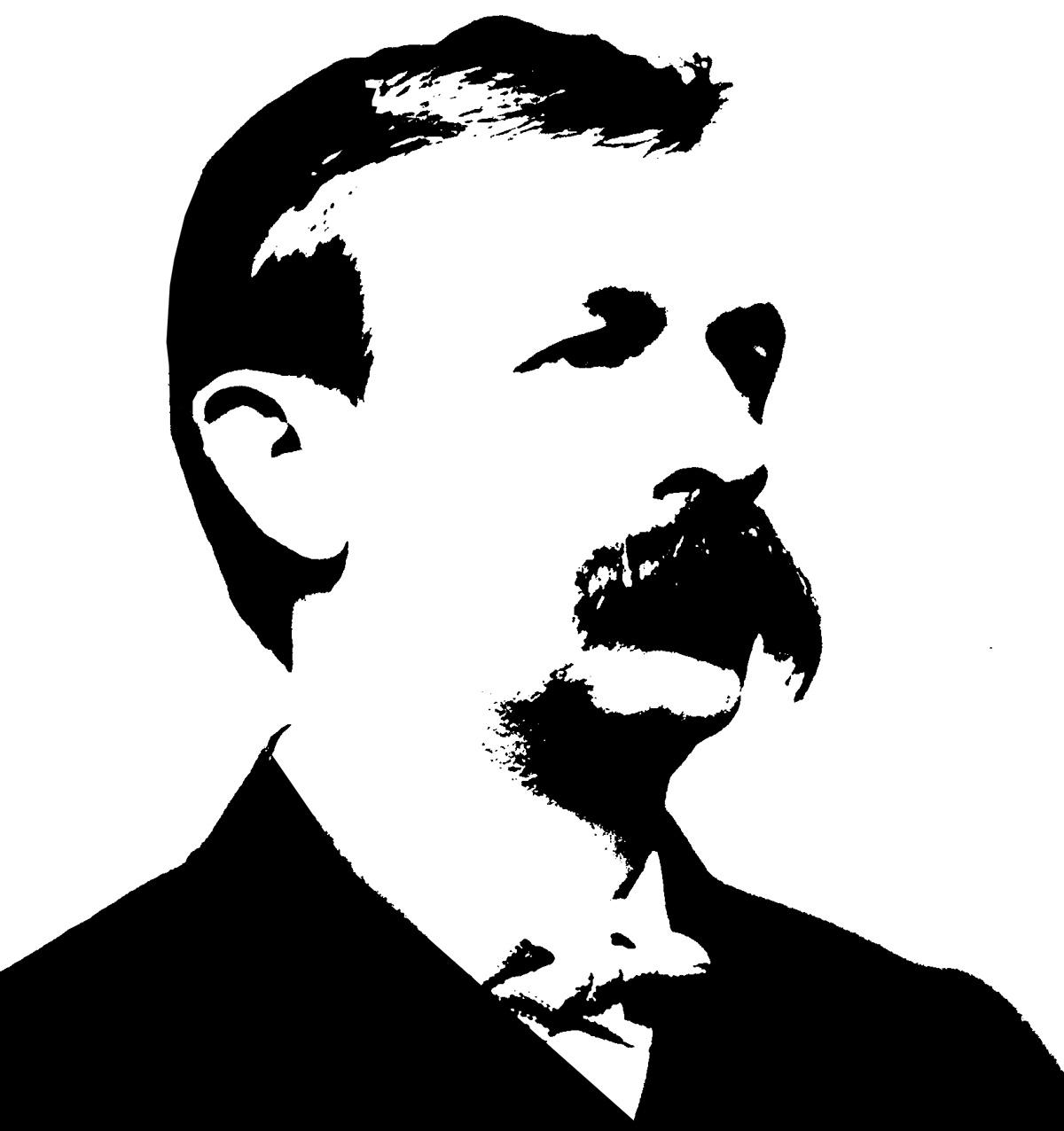

Der Filmregisseur Konrad Wolf starb 1982. Er war damals 56 Jahre alt und Präsident der Akademie der Künste der DDR. Selbst wenn er nur diesen einen Film als einziges Kunstwerk hinterlassen hätte – sein Name würde noch immer mit Hochachtung genannt werden. „Ich war neunzehn“ ist vermutlich der stärkste Antikriegsfilm der DEFA, mehr als nur vergleichbar mit Bernhard Wickis „Die Brücke“, den der Österreicher mit dem Schweizer Pass Ende der 1950er Jahre drehte. Im Unterschied zu jenem ebenfalls in Schwarzweiß gedrehten Spielfilm ist der von Konrad Wolf nämlich autobiografisch.

Wenige Wochen nach seinem 17. Geburtstag war Konrad Wolf zur Roten Armee eingezogen worden, denn er war sowjetischer Staatsbürger. Die Familie des Schriftstellers Friedrich Wolf hatten die Nazis aus Deutschland vertrieben, sie fand in Moskau eine neue Heimat. Konrad wurde zu den Waffen gerufen, um seine sowjetische Heimat zu verteidigen und sein deutsches Vaterland von den Faschisten zu befreien. Heimat und Vaterland: Diese Unterscheidung machte er mehrmals in seinem Kriegstagebuch, das jetzt zu seinem 100. Geburtstag erschienen ist.

Konrad Wolf beginnt es im März 1943 und beendet es im Mai 1945, als er neunzehn und Leutnant ist. Zwei Jahre lang führt er Buch, nicht jeden Tag, manchmal mit längeren Pausen. Es ist Krieg. Als deutschsprachiger Angehöriger der 7. Abteilung in der 47. Armee hat er genug zu tun: Verhöre von Kriegsgefangenen übersetzen, Flugblätter verfassen, sich an der Front via Lautsprecher an die „deutschen Kameraden“ wenden … Er zieht quer durch Europa: vom Ostufer des Schwarzen Meeres durch die Ukraine und Polen bis nach Berlin.

Wolfs Notizen sind alles andere als heroisch. Seiner Schwester Lenotschka, die in Moskau ihren elften Geburtstag feiert, schreibt er am 16. Februar 1945, dass sie „gewiss ein wenig betrübt darüber“ sei, weil sie – anders als ihre Freundinnen, denen die Brüder und Väter über ihre Heldentaten berichteten – nicht dergleichen von ihm erführe: „Ich muss Dich enttäuschen, dass ich keine Kampferfolge zu verzeichnen habe und keinen einzigen Angriff mitgemacht habe. Ich befinde mich nicht unmittelbar in vorderster Frontlinie, sondern beschäftige mich mehr mit Schreibarbeiten.“

Das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere: Der große Bruder, das machen die Tagebuchaufzeichnungen deutlich, ist schon damals mehr Künstler denn Soldat. Er urteilt nüchtern und sachlich, zieht die Poesie dem Pathos vor. Mitte April 1945 erreicht seine Einheit Wriezen im Oderbruch, das liegt kurz vor Berlin. „Die eben noch umkämpfte Stadt wirkt bei Nacht besonders gespenstisch. Obwohl bei weitem nicht alle Gebäude brennen, scheint es, als ob die Straßen und Plätze in Rauch und Flammen ersticken. Eigenartige, irreal wirkende Schattenspiele. Fast keine Menschen. Groteske weiße Flecken im Schwarz des Rauches, der verrußten Mauern – wehende Laken, Tischtücher, sogar Hemden als Zeichen der Kapitulation und der friedfertigen Unbescholtenheit.“ Wütend fragt er sich: „Meinen sie sich damit reinwaschen zu können, sich der Verantwortung zu entziehen, oder ist es nur feiger Untertanengeist, die Angst ums nackte Leben? Was soll aus ihnen werden?“ Einen Anflug von Mitleid wischt er beiseite. „Sollen sie doch sehen, wie sie diese Suppe auslöffeln, die sie sich selbst eingebrockt haben.“

Der neunzehnjährige Leutnant ist auf der einen Seite erstaunlich reif in seinen Urteilen, bekanntlich altern Menschen in Kriegszeiten besonders rasch. Doch in seinem moralischen Rigorismus bleibt er der sensible Jugendliche, der sich trotz der Barbarei ringsum einen Rest natürlicher Naivität bewahrt hat, mit der er in die Welt staunt. In Bernau bei Berlin, wo er spontan von einem General zum Stadtkommandanten ernannt wird – Gründe und Konsequenzen finden sich ausführlich im Buch –, trifft er an einem Montagmorgen auf eine Dienststelle der Wehrmacht. Sie wird von einem fast sechzigjährigen Major befehligt. Die meisten Angestellten kommen jeden Tag mit einem Bus aus Berlin. Am Tag zuvor allerdings war Sonntag, „und da wird eben, Krieg oder Frieden, in Deutschland nicht gearbeitet. So hat man den Vorstoß unserer Truppen regelrecht verpennt“, amüsiert sich Wolf im Kriegstagebuch. Der Major packt seine Sachen und sagt: „Gestatten Sie, dass ich meine vorgesetzte Stelle über diesen Vorfall informiere. Ich möchte mögliche Missverständnisse vermeiden und mich ordnungsgemäß abmelden.“ So korrekt sind die Deutschen, seine Landsleute. „Aus Neugier und Spaß“ erlaubt der sowjetische Leutnant dem deutschen Major, das Telefon zu benutzen. Dieser bekommt sofort eine Verbindung nach Berlin. Der Major erstattet formvollendet Meldung. Sie gipfelt in der Bitte, „sich in russische Gefangenschaft abmelden zu dürfen“. Am anderen Ende der Leitung nimmt man die Meldung als Witz auf:

„Nun bittet mich der Major, seine Information an den Herrn Hauptmann in Berlin zu bestätigen“ und reicht ihm den Hörer. „Hier ist Leutnant Wolf, mit wem spreche ich?“ „Wolf? – Kenn ich nicht! – Was wollen Sie?“ „Ich bin Leutnant der Roten Armee und …“ „Seid ihr dort alle besoffen? Ich habe keinen Sinn für solchen Blödsinn – bei uns knallen die Russen, während ihr euch in Ruhe volllaufen lasst!“ Dann ist nur noch das Besetztzeichen im Hörer zu vernehmen.

An der Stadtmauer von Bernau erinnern seit 1985 ein Marmorrelief von Werner Stötzer und eine Stele aus Stahl von Jan Skuin an den ersten Stadtkommandanten und Ehrenbürger Bernaus. Es ist der einzige Gedenkort in Deutschland für Konrad Wolf – er wird am 20. Oktober gewiss stark besucht werden. Das beachtlichste Denkmal jedoch hat Konrad Wolf mit seinem Film „Ich war 19“ hinterlassen. Und das fußt auf seinem Kriegstagebuch, das nun endlich vorliegt. Zum Nachlesen und zum Nachdenken.

Konrad Wolf

Kriegstagebuch und Briefe

1942 – 1945

Herausgegeben von Paul Werner Wagner

Edition Ost, 448 Seiten, 28 Euro

Erhältlich unter uzshop.de