Fun Fact: Guinness, Inbegriff des Irischen, hat seinen Ursprung in den Londoner Arbeiterkneipen des frühen 18. Jahrhunderts. Dort entstand das dunkle Bier namens Porter – als erschwingliche, nahrhafte und verlässliche Alternative zu den bis dahin üblichen Mischungen. Seinen Namen verdankte es seiner Beliebtheit bei Londons Hafenarbeitern und Lastträgern (porters). Mit geröstetem Malz und extra Hopfen gebraut, war Porter auch haltbar genug für lange Seereisen – ein ideales Handelsgut des britischen Kolonialreichs.

Als dieser Exportschlager Dublin erreichte, wurde er sofort ein Erfolg. Arthur Guinness, der 1759 eine stillgelegte Brauerei am St. James’s Gate gekauft hatte, war nicht der erste Porter-Brauer der Stadt – Dubliner wie James Farrell, angeleitet vom in London geschulten John Purser, produzierten bereits Mitte der 1770er Jahre. Guinness zog rasch nach: Ab 1778 braute er Porter, 1799 stellte er Ale ganz ein, und ab den 1820er Jahren brachten seine Nachfolger stärkere Varianten als „stout porter“ und später schlicht „stout“ auf den Markt. Schon 1779 sicherte sich Arthur den lukrativen Vertrag mit dem Dublin Castle – Grundstein für das Wachstum seiner Brauerei. Guinness’ eigentliches Vermächtnis ist also die großangelegte Kopie des Porter.

Arthur Guinness (1725 bis 1803), vor 300 Jahren geboren, entstammte irischen Wurzeln; seine Vorfahren waren zum Protestantismus konvertiert. Er gehörte nicht zur Elite, sondern zu einer aufstrebenden Mittelschicht, die Bildung, vorteilhafte Ehen und kaufmännisches Geschick nutzte, um in der britischen Kolonialgesellschaft voranzukommen. Er verstand sich als protestantischer Patriot – Befürworter der katholischen Emanzipation und loyal zu Irland – und zugleich als pragmatischer Geschäftsmann, der im System Erfolg suchte.

Sein Leben spielte sich vor dem Hintergrund der Strafgesetze ab, eines umfassenden Unterdrückungssystems, das die koloniale Kontrolle sichern sollte, die katholische Mehrheit politisch entmachtet hielt, wirtschaftlich strangulierte und sozial demütigte. Katholiken war Wahlrecht, wertvoller Grundbesitz, Bildung und freie Religionsausübung verwehrt, was sie in ein elendes Dasein als Leibeigene drängte. Aus dieser Lage erwuchs eine widerständige irische Identität mit geheimen Widerstandsgruppen, Kultur und Bildung, die in Hedge-Schools (kleine informelle geheime und illegale Schulen, insbesondere für Grundschulkinder) und von Priestern im Verborgenen bewahrt wurde.

Guinness’ Möglichkeiten wurden durch Englands erbarmungslose Kolonialpolitik eingeschränkt, die irisches Handwerk, Handel und Industrie gezielt durch Gesetze wie den berüchtigten Wool Act zerstörte. Erfolgreiche irische Exporte wie Wolle, Vieh und Industriegüter wurden unterdrückt, um Konkurrenz auszuschalten, wodurch die Wirtschaft gelähmt und Abhängigkeit erzwungen wurde. Ein korruptes, nicht repräsentatives irisches Parlament, dominiert von Grundbesitzern und englischen Patronen, setzte Londons Willen um. Das Ergebnis war ein System, das die Mehrheit der Bevölkerung auf das Existenzminimum drückte: Pächter und Landarbeiter lebten von Kartoffeln, während sie Lebensmittel und Rohstoffe für den Export produzierten. Hungersnöte waren häufig. Jonathan Swift brachte dieses System bitter-ironisch auf den Punkt, indem er die Grundbesitzer als jene darstellte, die ihr Volk „verschlingen“, und eine Nation beschrieb, die ständig am Rand des Verhungerns stand.

Swift, Schlüsselfigur der Aufklärung, nutzte Vernunft und Satire, um das Kolonialsystem als kannibalistisch zu entlarven – am berühmtesten in „A Modest Proposal“ (1729). In „The Drapier’s Letters“ (1724 – 25), verfasst unter dem Pseudonym eines einfachen Ladenbesitzers, skizzierte er die Notwendigkeit einer eigenständigen irischen Wirtschaft und schuf damit einen nahbaren Nationalhelden, der die öffentliche Meinung gegen ausbeuterische Maßnahmen mobilisierte. Swift trug so entscheidend zur Herausbildung einer irischen Identität bei, die Klassen- und Konfessionsgrenzen überwand. In „Gulliver’s Travels“ (1725) entwarf er sogar die Vision einer erfolgreichen irischen Revolution – siebzig Jahre vor den United Irishmen!

Sowohl Swift als auch Guinness gehörten zum protestantischen Establishment, wählten jedoch unterschiedliche Wege. Swift war das kritische Gewissen, das die koloniale Herrschaft anprangerte. Guinness hingegen verkörperte den Patriarchen. Seine Wohltätigkeit – Unterstützung von Krankenhäusern wie dem Meath, Mitbegründung der ersten Sonntagsschule Irlands und in späteren Generationen Renten- und Wohnungsprogramme – war Ausdruck von Fürsorge und pragmatischem Kalkül: Eine gesunde, loyale Belegschaft war produktiv. Während Swift die Elite beschämte, bot Guinness private Lösungen für öffentliche Probleme, ohne die Ungleichheiten in Frage zu stellen.

Guinness praktizierte Pragmatismus. Er lehnte die Strafgesetze ab und setzte sich in den 1780er Jahren für freieren Handel und mehr Selbstbestimmung des irischen Parlaments ein. Als Mitglied des „Kildare Knot“, eines Ablegers der Friendly Brothers of St. Patrick, die sich mit grünen Bändern und irischen Symbolen schmückten, sah er sich fest als Ire. Doch er setzte auf Netzwerke, Ratsmandate und Einfluss im System – Reform statt Revolution. Den Aufstand der United Irishmen von 1798 unterstützte er nicht; seine Vision war eine schrittweise Wahlrechtsreform. Er profitierte von dem System, das die Aufstände hervorbrachte.

Seine Wohltätigkeit wurzelte in der protestantischen Ethik der „guten Werke“. Guinness gewährte großzügige Darlehen an karitative Einrichtungen, verzichtete auf Rückzahlungen und war jahrzehntelang unbezahlter Schatzmeister des Meath Hospitals. Dessen Gönner konnten Patienten zur Behandlung schicken – ein System, das auch Guiness‘ Belegschaft zugutekam und spätere firmeneigene Kliniken vorwegnahm. Dieses Modell verband Hilfsbereitschaft mit Eigeninteresse, schuf Ansehen und Wohlwollen und half zugleich realen Bedürfnissen ab.

Arthur Guinness’ Vermächtnis ist daher doppelt: Er war ein Produkt des kolonialen Systems, dessen Härten er zwar abmilderte, dessen Strukturen er aber letztlich stützte.

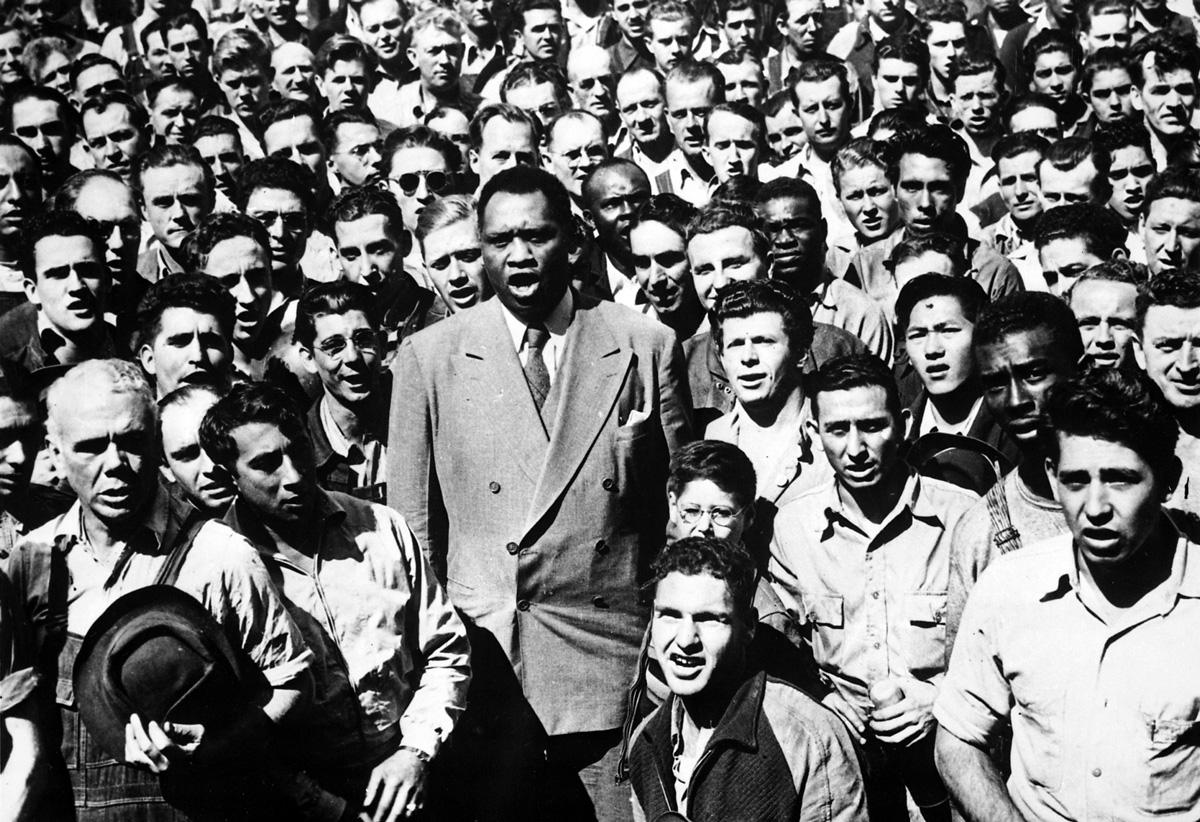

Shock Fact: Von 1799 bis 1939 war Guinness Irlands größter privater Arbeitgeber. Heute gehört die Marke Diageo – einem britischen multinationalen Konzern, der 1997 aus der Fusion von Guinness plc und Grand Metropolitan hervorging. Dabei wurden die einstigen Sozialleistungen – Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Renten – im späten 20. Jahrhundert abgeschafft. Seither ist Diageos Bilanz von Kostensenkungen, Brauereischließungen und Arbeitsplatzverlusten geprägt. Der Konzern saß sogar im Vorstand des American Legislative Exchange Council (ALEC) und half, unternehmensfreundliche Steuer- und Haftungsgesetze zu gestalten, bevor er 2018 unter öffentlichem Druck austrat. Aus einer paternalistischen Brauerei im Herzen Dublins ist ein multinationaler Konzern geworden, der die Interessen der Aktionäre hoch über die der Beschäftigten stellt.