Dürfen Kinder sich verkleiden als das, was sie wollen? Darf man noch „Winnetou“ lesen? Oder – noch schlimmer – gucken? Darf man noch „Indianer“ sagen? Oder spielen? Fragen, die auf Elternabenden von Kindergarten- und Grundschulkindern, in Hochschulseminaren und Feuilletons heiß diskutiert werden. Was dabei keine Rolle spielt: Das tatsächliche Leben indigener Gemeinschaften in den USA. Da müsste man sich ja auch auf eine viel konkretere Art mit Ausgrenzung und Rassismus beschäftigen – und vielleicht einsehen, dass eine veränderte Sprache nicht zu einer Veränderung der Verhältnisse führt.

Über das Leben und Aufwachsen in Reservaten ist in diesem Sommer bei Rowohlt ein bemerkenswertes Buch erschienen. In „Sein Name ist Donner“ erzählt Morgan Talty aus dem Leben seines Protagonisten David. Schon nach wenigen Zeilen ist man mittendrin in der Geschichte: Gras zu kaufen hat nicht geklappt, der Dealer wird nicht gern verarscht. Auf dem Rückweg hört David komische Laute vom See. Als er nachschaut, liegt dort sein bester Kumpel. Hilflos, denn im Rausch eingeschlafen, sind ihm die langen Haare im Eis festgefroren. Die Haare müssen ab, wenn er überleben will. Was für eine Schmach.

Morgan Taltys Sprache ist nüchtern, eindrücklich und von großer Wucht. Auf zwei Ebenen erzählt der Autor – als Angehöriger der Penobscot Indian Nation selbst in einem Reservat aufgewachsen – autofiktional von einem Leben, das von der Mehrheitsgesellschaft der USA von Anfang an abgestempelt ist.

David zieht mit seiner Mutter und ohne den spielsüchtigen Vater in ein Reservat in Maine. Schon der Einzug steht unter keinem guten Stern, der junge David findet ein Glas voller Zähne unter der Veranda, die Mutter ruft schnell jemanden, um den Fluch loszuwerden. Frick räuchert das Haus aus, heftet David ein pieksendes Kräutersäckchen an die Brust und bleibt im Leben der Kleinfamilie. Jedoch wird er weder der Mutter ein verlässlicher Partner noch David ein Stiefvater. Vielmehr entwickelt er sich „vom Halbtagsmedizinmann zum Vollzeittrinker“.

Talty schildert David in verschiedenen Episoden – die zum Teil über mehrere Jahre in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht worden sind –, mal als Kind, mal als als Jugendlichen und schließlich als Erwachsenen. Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht sind allgegenwärtig in Davids Leben, sei es das Trinken der Mutter oder die wie selbstverständlich erledigten Besuche des jungen David in der Methadonklinik. Zu grausam sind die Bedingungen, unter denen das Leben stattfindet, als dass es ohne Betäubung zu ertragen wäre: Keine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt, mangelnde Gesundheitsvorsorge, Rassismus, Gewalt.

Das Leben, das Morgan Talty beschreibt, ist schwer, die Bedingungen sind grausam, und doch wohnt der Erzählung nicht nur Kraft inne, sondern auch ein unbändiger Witz. Seine Figuren haben Tiefgang, nicht nur in den Andeutungen der Traumata, die ihnen die US-amerikanische Gesellschaft zufügt, sondern auch in ihrem Lebenswillen. Und so erzählt Talty nicht nur vom schlimmen Schicksal, sondern auch von Freundschaft und gemeinsamen Abenteuern. Komisch und traurig zugleich sind die Kurzgeschichten, in denen die Leserinnen und Leser David beim Erwachsenwerden begleiten.

Morgan Talty ist unübersehbar ein großes literarisches Talent. Das mag auch daran liegen, dass er sich einer Kultur zugehörig fühlt, deren Sprache er nicht vollständig spricht. Im Nachwort schreibt er: „Ich bin noch Anfänger, ich weiß, dass ich ein besserer Schüler werden muss.“ Doch die letzte komplett Penobscot Sprechende starb 1990, heute ist die Penobscot Indian Nation englischsprachig. Die Auseinandersetzung mit einer Kultur, für die die Protagonisten nur einzelne Wörter haben und keine ganze Sprache, nimmt Raum ein in „Sein Name ist Donner“ und eröffnet dadurch noch einmal eine ganz andere Perspektive auf die Kolonialisierung Nordamerikas und die bis heute andauernde Unterdrückung der indigenen Bevölkerung. Die Übersetzung von Thomas Überhoff ist hierbei – anders als in vielen Romanen, die derzeit auf dem Markt sind – feinsinnig, dem sprachlichen Gegenstand angemessen und verzichtet auf eine Rücksichtnahme auf deutsche Befindlichkeiten.

„Sein Name ist Donner“ ist schwere Kost, aber absolut lesenswert – und denen empfohlen, die sich vielleicht besser mit den tatsächlichen Folgen des Kolonialismus auseinandersetzen sollten als mit der Frage, ob sich Kinder an Karneval Federn in die Haare stecken dürfen.

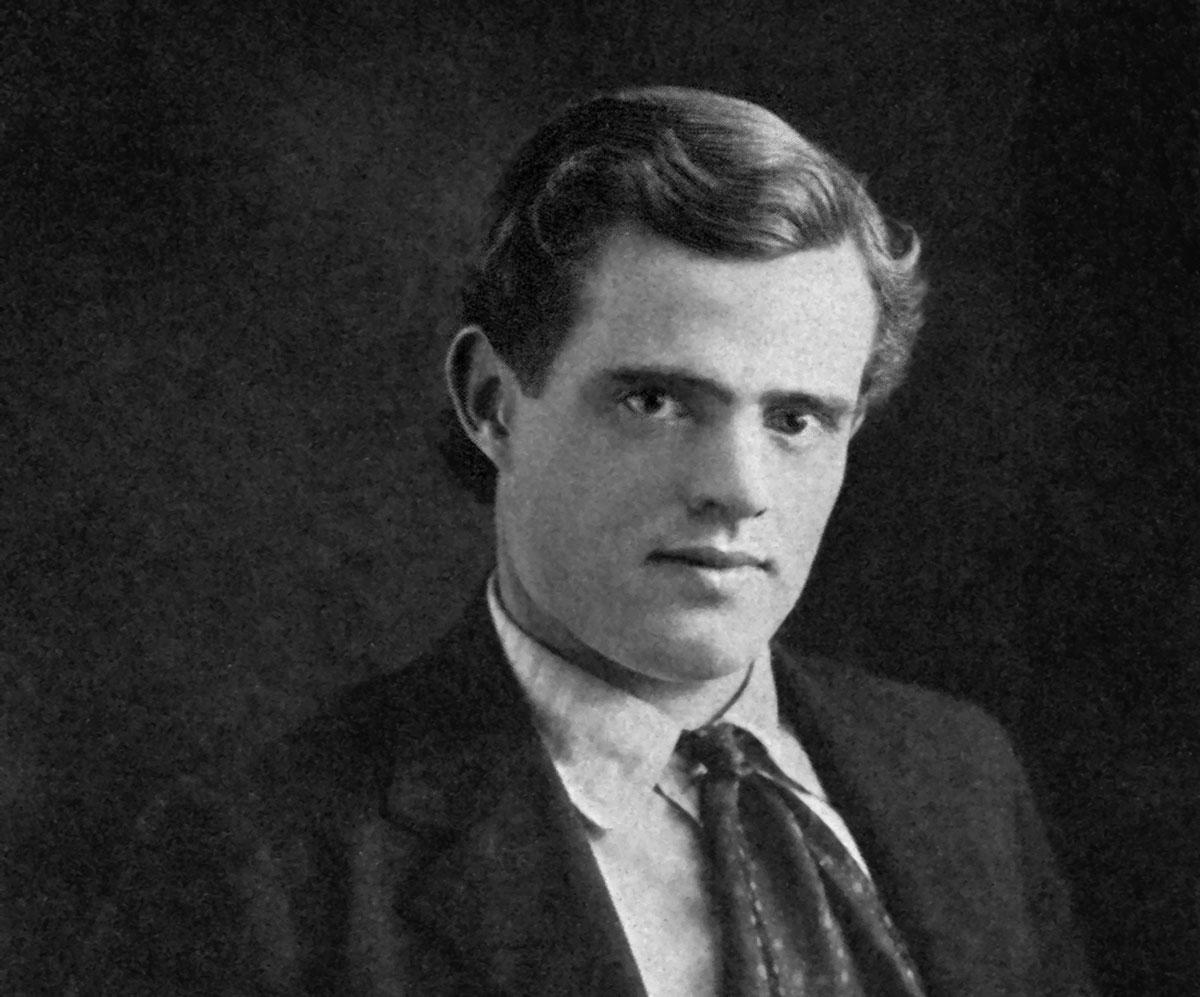

Morgan Talty

Sein Name ist Donner

Rowohlt, 312 Seiten, 25 Euro