„Wo bleibt die Generationengerechtigkeit?“, rufen Konservative, allen voran die Junge Union, und geißeln die im Koalitionsvertrag festgelegte Vereinbarung, das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 bei 48 Prozent zu halten. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner kämen auf immer weniger Beitragszahlende. Mit ständig steigenden Renten, so die Argumentation, werde die jüngere Generation zusätzlich und über Gebühr belastet. Sowohl Beschäftigte als auch Unternehmen würden unter den hohen Sozialversicherungsbeiträgen leiden.

Um den Konflikt „Jung gegen Alt“ zu schüren, wird der Blick gerne auf die hohen Altersbezüge gerichtet. So erhält ein Bundesbeamter nach aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamtes im Durchschnitt 3.300 Euro brutto im Monat. Die meisten Rentnerinnen und Rentner können davon nur träumen: Die Marke von 3.000 Euro pro Monat erreichen gerade einmal 0,2 Prozent von ihnen.

Um etwa 1.600 Euro gesetzliche Rente zu erreichen, müsste ein Durchschnittsverdiener über 48 Jahre arbeiten. Jeder zweite Rentner erhält nach vierzig Arbeitsjahren weniger als 1.400 Euro, jeder vierte sogar weniger als 1.000 Euro. Bei Frauen ist es sogar jede Dritte.

1.000 Euro ist die Schwelle, bei der offiziell geraten wird, Grundsicherung im Alter zu beantragen, sofern keine weiteren Einkünfte vorliegen.

Sozialministerin Bärbel Bas hat angeregt, die beiden Systeme – also gesetzliche Rente und Beamtenversorgung – zusammenzuführen. Auch Selbstständige sollen in die Rentenversicherung einzahlen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass dieser Vorschlag unter BlackRock-Kanzler Merz verwirklicht werden wird.

Wahrscheinlicher ist, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarte „Kinder-Aktienrente“ kommt. Demnach soll jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr pro Monat 10 Euro für den Aufbau einer aktienbasierten privaten Altersversicherung erhalten und danach aus eigener Tasche weiter einzahlen. So sieht Generationengerechtigkeit in den Augen der Unionsparteien aus: Statt immer mehr Geld in die „Alten“ zu stecken, sollen die Jungen ihre eigene private Aktienrente aufbauen – und nebenbei profitiert die private Versicherungswirtschaft. Das klingt nach einer Riesterrente 2.0. Letztere ist krachend gescheitert.

Wir sind verpflichtet, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Den Anspruch, dass wir davon im Alter leben können, hat die Regierung jedoch bereits in den 1990er Jahren aufgegeben. Die gesetzliche Rente wurde geschwächt, indem man auf die private Altersvorsorge setzte. Seitdem gilt die Erzählung: Die gesetzliche Rente ist nur einer der drei Pfeiler – neben einer Betriebsrente und privater Altersvorsorge.

Im Osten der Republik beziehen bis heute 94 Prozent aller Rentnerinnen und Rentner nur die gesetzliche Rente. Männer erhalten im Durchschnitt 1.050 Euro, Frauen 830 Euro. „In der DDR konnten wir mit fünfhundert Mark viel besser leben als heute mit tausend Euro“, erzählt mir eine Ostdeutsche. Damals seien alle Dinge des täglichen Lebens sehr billig gewesen – vom Wohnen über den öffentlichen Nahverkehr bis zu Grundnahrungsmitteln. Von den kostenlosen Kultur- und Freizeitangeboten ganz zu schweigen.

Im kapitalistischen Westen war das nicht so. Aber es herrschte Zuversicht: Die Jüngeren werden es einmal besser haben als wir – so die Überzeugung.

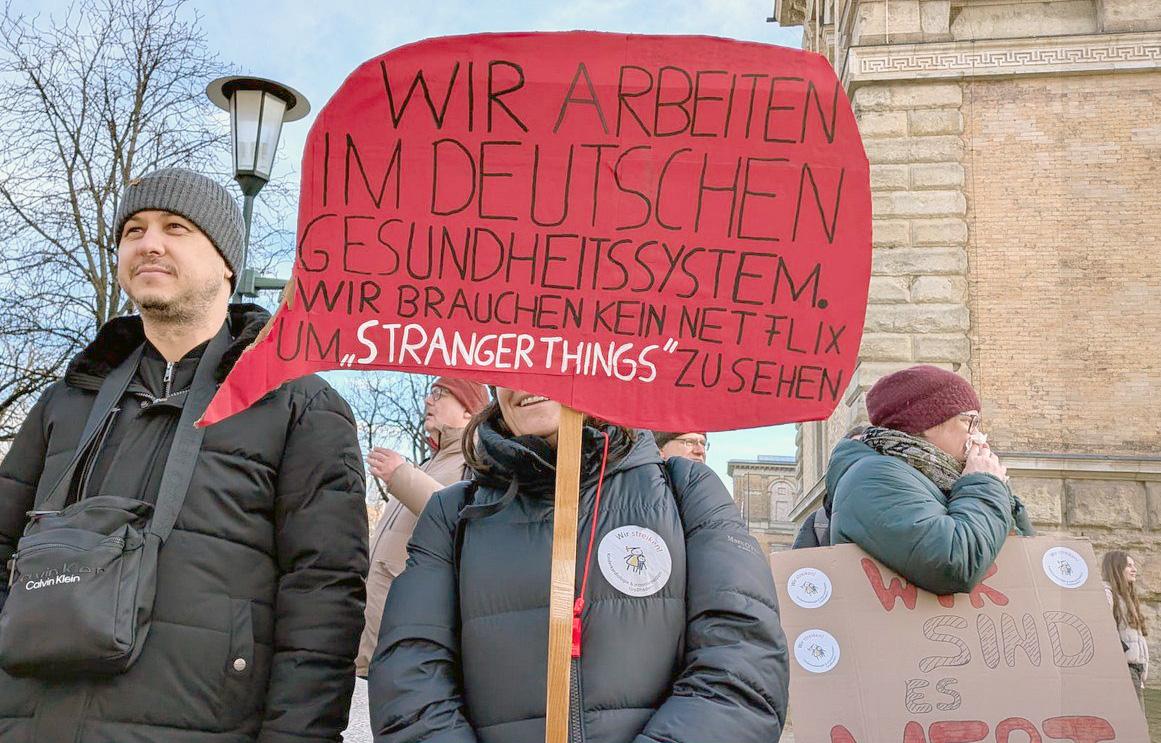

Dieser Trend hat sich dramatisch umgekehrt. Die Jüngeren sollen für ihre Rente zu sparen anfangen, bevor sie überhaupt rechnen können. Von den Älteren leben bereits heute 20 Prozent an der Armutsgrenze. Die Tendenz ist steigend. Statt weiter zu sparen und Jung gegen Alt auszuspielen, brauchen wir eine Existenzsicherung für die Jungen wie für die Alten.

Gegen die hohen Beiträge zur Rentenversicherung zu polemisieren ist ein bekanntes Manöver. Die Unternehmen müssen davon die Hälfte zahlen. Sie würden von einer Senkung der Lohnnebenkosten profitieren, nicht die jungen Beschäftigten. Wenn die Lohnnebenkosten nicht immer weiter steigen sollen, dann müssen die Leistungsstarken einbezogen werden, allen voran die Beamten. So kann die gesetzliche Rente gestärkt werden.

Um die heutige Verarmung zu stoppen, brauchen wir eine Existenzsicherung für die Jungen wie die Alten: Mindestens 700 Euro elternunabhängiges BAföG plus Wohnkosten für die Jungen und eine entsprechende Mindestrente für die Alten.