Für sein Buch „Leben ganz unten. Perspektiven vom Rand der Gesellschaft“ interviewte der Soziologe Christopher Wimmer zahlreiche Menschen, die im reichen Deutschland unter unmenschlichen Verhältnissen leben. Er liefert damit eine Analyse der Lebensrealität und des Denkens der sozial Ausgegrenzten vor dem angekündigten Kahlschlag der Herrschenden im Namen der Kriegsvorbereitung. Wimmers Studie enthält zahlreiche Ansätze zum Verständnis widersprüchlicher politischer Phänomene: Warum etwa erreicht einerseits die AfD in jenen Randgruppen hohe Wahlergebnisse, obwohl sie eine verschärfte Politik gegen die Ausgegrenzten vertritt? Und sie hilft zu verstehen, warum andererseits diese Teile der Gesellschaft so schwer politisch aktivierbar sind. Mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag drucken wir Auszüge aus dem 10. Kapitel ab, in dem sich Wimmer mit den Vorstellungen seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner von Gesellschaft auseinandersetzt. Wir haben den Text redaktionell bearbeitet.

„Ich weiß nicht, wie soll ich die beschreiben. Ich bin langzeitarbeitslos.“ Diese „gute Antwort“ verdeutlichte mir, dass es für Sigrun Lange vor dem Hintergrund ihrer Erwerbslosigkeit schlicht keinen Sinn zu ergeben schien, sich mit gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Für sie stellte bereits die Bewältigung ihres eigenen Alltags eine so anstrengende Aufgabe dar, dass alles Weitere zurückstecken musste. Auch andere Befragte betrachteten die Frage, wie sie Gesellschaft beschreiben würden, ungläubig oder taten sie als überflüssig ab.

Doch überraschte mich die Mehrheit meiner Gesprächspartner mit sehr eindeutigen Aussagen und Bewertungen über die Gesellschaft: Sie wurde von den Befragten als ungleich und ungerecht dargestellt.

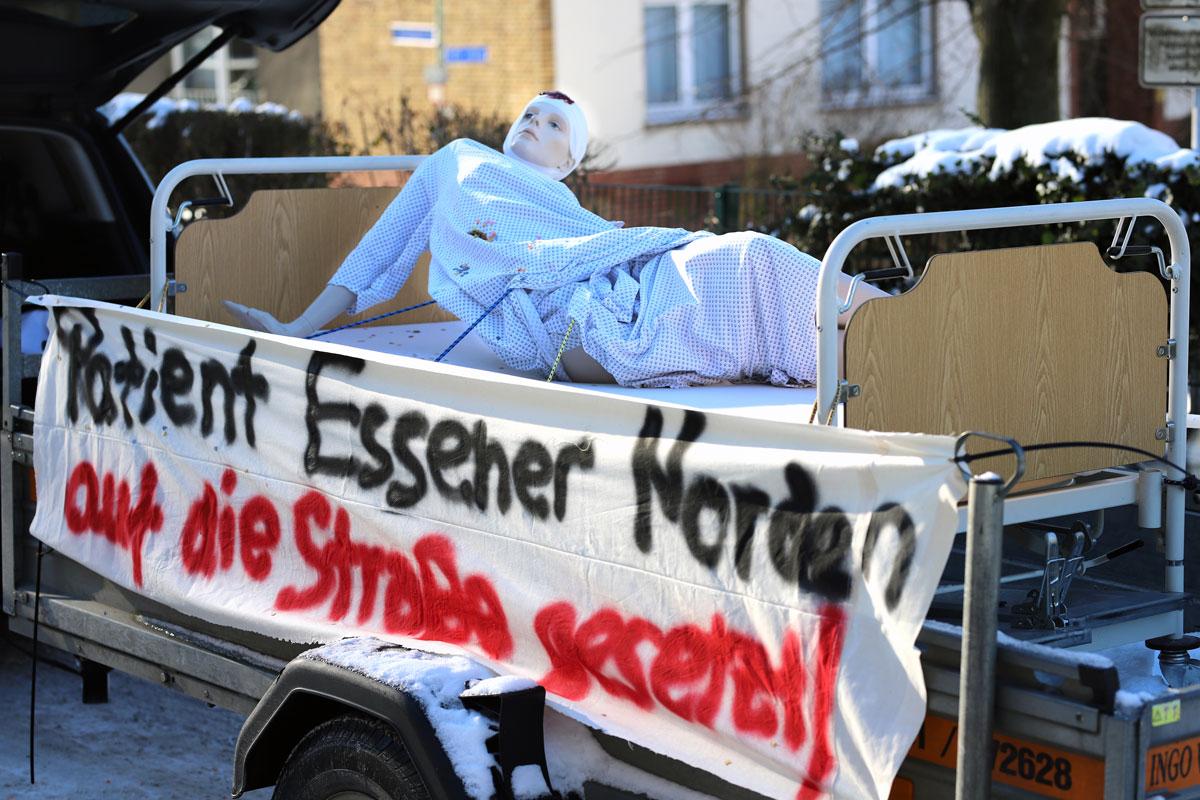

Die Interviews haben eine Vorstellung von einer Gesellschaft offengelegt, die sich in zwei Lager teilt. Es war ein Bild, das keine Grauzonen zuließ. Es gab ein Oben und ein Unten, reich und arm, wie durch unsichtbare Mauern getrennt. Die erwerbslose Sigrun Lange schilderte eindrücklich, wie sie die gesellschaftlichen Gegensätze erlebt: „In den armen Vierteln wird es immer ärmer und ärmer, und die Reichen kapseln sich irgendwo ab, die wenigen.“ Was zunächst als Beobachtung ihrer unmittelbaren Wohnumgebung begann, wuchs im weiteren Verlauf zu einer Gesellschaftsanalyse heran. „Es gibt eine sehr reiche Oberschicht und über die Maßen viele Menschen, die am Existenzminimum leben. Es geht immer mehr auseinander“, fuhr sie fort. Sabrina Jung brachte diese Zweiteilung auf eine fast erschreckend einfache Formel: „Weil man hat entweder gar kein Geld oder zu viel.“ Es ist dieser Kontrast, der sich zunächst an den Geldbeuteln ausdrückt, dann aber auch Lebensweisen, Möglichkeiten und Einstellungen betrifft. Denn soziale Ungleichheit wurde in den Gesprächen nicht nur als die Verteilung von Geld beschrieben. Reichtum stand für Macht, für Sicherheit, für die Möglichkeit, ein „gutes Leben“ zu führen – und zu bestimmen, was darunter verstanden wird. Armut hingegen wurde als Synonym für Ohnmacht, Unsicherheit und ständigen Mangel verwendet.

Vor allem in der marxistischen Theorie, aber auch teilweise noch bei Gewerkschaften oder der Sozialdemokratie ist der Gedanke verbreitet, dass sich moderne Gesellschaften um den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit organisieren. Auf der einen Seite stehen die Kapitaleigentümer, die von Gewinnen und Investitionen leben. Auf der anderen Seite müssen Arbeiter durch ihre Arbeitskraft diesen Reichtum erst schaffen – bekommen aber nur einen Bruchteil davon zurück. Daraus entwickelt sich ein Kampf um Verteilung, Macht und Kontrolle und darum, wohin am Ende des Tages mehr geht: in die Taschen der Wenigen oder in die der Massen, die für jene schuften. Nun gehören marginalisierte Menschen jedoch zu keiner dieser beiden Sozialgruppen. Daher haben sie auch nicht vom Widerspruch von Kapital und Arbeit gesprochen, sondern von der Gegenüberstellung von „plebejischer Masse“ – den „einfachen Leuten“, wie es mehrfach hieß – und den ökonomischen und politischen Eliten. Diese Spaltung geht weit über das Materielle hinaus. Sie trennt Welten, Lebensentwürfe und Perspektiven.

Die drastischste Beschreibung kam von Helma Keitel. Aus ihrer Perspektive als Obdachlose, die täglich in Notunterkünften übernachtete und auf Suppenküchen angewiesen war, wirkte ihre Beobachtung fast wie ein mahnendes Symbol: „Die Schlangen der Hungernden werden immer länger. Das kann man nicht übersehen.“ Für sie als Obdachlose mag dies zutreffen, doch kann man dies für all die „Superreichen“, von denen etwa Jakob Simonon und Judith Kreuz sprachen, wohl kaum behaupten. Sie leben schlicht in anderen Welten. Dies meint nicht nur die physische Distanz der „Eliten“, die in Villenvierteln oder hinter verschlossenen Toren leben, sondern auch die emotionale und soziale Entfremdung. Die ökonomische Ungleichheit spiegelt sich in einer tiefen Kluft wider, die sich in Machtverhältnissen ausdrückt.

Judith Kreuz veranschaulichte dies durch ihre Antwort auf die Frage, wie sich Gesellschaft gliedere: „Da sind erst mal die Superreichen, das sind nicht so viele, dann die Reichen, dann so Mittelstand und dann gibt’s so einen richtigen Riss. Und dann kommen die da ganz unten“, erklärte sie mir, die sich an anderer Stelle selbst als „ganz unten“, am Ende dieser sozialen Hierarchie positionierte. Die Rede vom „Riss“ war auch hier nicht nur Metapher – sie illustrierte die konkreten Erfahrungen der tiefgreifenden Spaltung einer Gesellschaft, die in verschiedene Welten zerfällt. Wie sich dies konkret auswirke, wollte ich wissen: „Ich finde, die Gesellschaft ist sehr kalt geworden. So Ellbogengesellschaften. Es ist schon gar keine Ellenbogengesellschaft mehr, es ist teilweise schon eine Faustgesellschaft.“

Neben der Beschreibung der sozialen Spaltung fand sich in den Gesprächen jedoch wiederkehrend eine Bewertung. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, nahmen soziale Ungleichheit nicht einfach nur hin, sondern kritisierten sie und forderten ihre Begrenzung. Vor allem der Begriff der „Ungerechtigkeit“ kam häufig auf, um die Folgen sozialer Ungleichheit zu beschreiben. Was meinten nun meine Gesprächspartner mit diesem sehr offenen Begriff? Was empfanden sie als ungerecht?

Zunächst fühlten sich viele Befragte gesellschaftlich nicht ausreichend für ihre Lebensleistung gewürdigt. Sie kritisierten als ungerecht, dass der „Wert“ einer Person sich meist nur auf Lohnarbeit beschränke und sonstige Aspekte keine Rolle spielen würden.

Magda Geschonke sprach mit Nachdruck über ihre Lebensleistung und grenzte sich dabei von anderen ab: „Ich finde das ’ne große Frechheit, ich hab immer gearbeitet, sind fünf Kinder da, die auch Steuern zahlen, und ich werde genauso abgespeist wie der, der nie gearbeitet hat, der sich auf die faule Haut gelegt hat und gesagt hat: ‚Was soll ich arbeiten?‘ Das finde ich ganz ungerecht. Es müsste etwas geben, wo die Lebensleistung bewertet wird.“

Ihre Worte spiegeln nicht nur eine Forderung nach Gerechtigkeit wider, sondern auch den Wunsch, sich von den „anderen Armen“ abzugrenzen.

Zudem fand ich in den Gesprächen eine deutlich spürbare Eliten- und Systemkritik als zweite Form eines „Ungerechtigkeitsbewusstseins“. Sie speiste sich zwar aus den unmittelbaren Lebensbedingungen der Befragten, blieb jedoch häufig sehr abstrakt. Besonders deutlich wurde dies bei Markus Nordkreuz, der lange ohne Job auf der Straße lebte. Für den 47-Jährigen war die Welt klar in zwei Lager aufgeteilt: „Scheiß-Geldsäcke und arme Menschen“. Diese scharfe Dichotomie (Zweiteilung – UZ) zwischen den „Schickimickis, die sich für 1.500 oder 2.000 Euro am Tag mal ’n bisschen was gönnen“, und dem „Rest“ trug er zwar mit einem Lächeln vor, doch war es ihm ernst bei der Sache. Sie bildete sein universelles Erklärungsmuster – differenzierte Ansichten fanden sich nicht. Auch hier stand stattdessen wieder eine klare Vorstellung von oben und unten, von Macht und Ohnmacht. Nordkreuz sprach mit einer Mischung aus Wut und Resignation über „die Eliten“, ein Begriff, in dem sich bei ihm „die Arbeitgeber“ und „die Politik“ vereinten. Seine Kritik traf den Egoismus der Mächtigen: „Arbeitgeber zum Beispiel sollten nicht nur auf ihren Scheiß-Profit achten, sondern darauf, dass die Menschen, die für sie arbeiten, in Würde leben können.“ Für ihn sollten sie moralisch verantwortlich sein, doch bleibe diese Verantwortung unerfüllt. Dies begründete er jedoch nicht mit gesellschaftlichen Strukturen, sondern führte es auf die persönliche Unmoral „der da oben“ zurück.

Auch in meinen Interviews tauchte diese Art der Kritik auf. Besonders die Privilegien der Reichen und Mächtigen sorgten dabei für Empörung. „Unverdient Reiche“ – wie Firmeneigentümer oder Manager – wurden als Sinnbilder eines illegitimen Erfolgs gebrandmarkt. Ihre Gewinne, so der Tenor, seien nicht auf eigene Leistung zurückzuführen, sondern auf ein ungerechtes System. Die Befragten störten sich vor allem an der Unverhältnismäßigkeit der Gehälter und dem leistungsunabhängigen Ursprung vieler Vermögen. Hinzu kam auch hier eine moralische Verurteilung: Der verschwenderische Umgang mit Geld, die „Gier nach Geld“ und die Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen anderer wurden als zutiefst ungerecht wahrgenommen. Reichtum erschien nicht nur als illegitim, sondern als Ausdruck eines Charaktermangels – unvereinbar mit den Vorstellungen von einer „gerechten Gesellschaft“.

Neben der Abneigung gegenüber dem Reichtum der „Eliten“ zeigte sich auch ein tiefes Misstrauen gegenüber politischen Institutionen und Machtinstanzen. „Die da oben“ – das waren nicht nur Unternehmer und Manager, sondern „die Politik.“ In den Gesprächen herrschte die Sichtweise vor, dass es im politischen Raum überhaupt kein Interesse gebe, bestehende soziale Unterschiede zu beheben. Es war erneut Markus Nordkreuz, der dies hervorhob, als wir auf Bundestagsabgeordnete zu sprechen kamen. Sie seien „die Idioten da oben“ die „sich die Taschen vollhauen, und die da unten werden immer ärmer, du. Hauptsache, det da oben stimmt. Wenn sie ihre Diäten kriegen, dann sind sie in fünf Minuten einig, wenn’s um Hartz-IV geht, da brauchen sie zwei Jahre, um das zu bereden, ne.“ Aus seinen Aussagen sprachen Unmut und der Unglaube daran, dass politische Instanzen die Nöte der breiten Bevölkerungsmehrheit überhaupt verstehen wollen. Vielmehr kritisierte er das abgehobene Treiben des parlamentarischen Betriebs, der sich lediglich um die eigenen Belange sorge: „Weil Politiker sind für mich alles nur Quatschköppe. Schau sie dir an, labern, labern irgendwelchen Müll, kriegen sowieso nichts zustande.“ Nordkreuz erwartete nichts (mehr) von „denen da oben“ und stand deren Motiven grundsätzlich mit Misstrauen gegenüber. Gleichzeitig glaubte er auch nicht daran, selbst etwas an seiner Situation ändern zu können. Ungerechtigkeiten gäbe es halt „und man muss damit leben“.

Zudem kam in den Interviews etliche Male auf, dass die politische Sprache auf viele phrasenhaft und bedeutungslos wirke. Es fehle, so die Befragten, an einer gemeinsamen Verständigung, einer Brücke zwischen den Ebenen der Gesellschaft. Diese Distanz schlug in Misstrauen, manchmal sogar in offene Feindseligkeit um. Für viele meiner Gesprächspartner waren „die da oben“ keine Ansprechpartner mehr, sondern Gegner, die fernab der Realität agierten. Dieses Gefühl, nicht verstanden und nicht vertreten zu werden, zog sich wie ein roter Faden durch ihre Erzählungen.

Was bleibt, ist eine Kritik, die tief aus der Lebenswelt der Befragten kommt und sich an der Vorstellung eines klaren gesellschaftlichen Oben und Unten orientiert. Sie zeigt zunächst, wie abgekoppelt die Befragten den „oberen Teil“ der Gesellschaft betrachten. Dies ist zum anderen jedoch eine Kritik, die nicht analytisch ist, sondern affektiv, emotional und persönlich begründet. Sie richtet sich gegen die Privilegien der Mächtigen, gegen deren Lebensstil und die Werte, die sie verkörpern. Es ist eine Abrechnung mit einer Welt, die viele als ungerecht und abgehoben erleben – jedoch keine Kritik an gesellschaftlichen Strukturen, die dies erst ermöglichen.

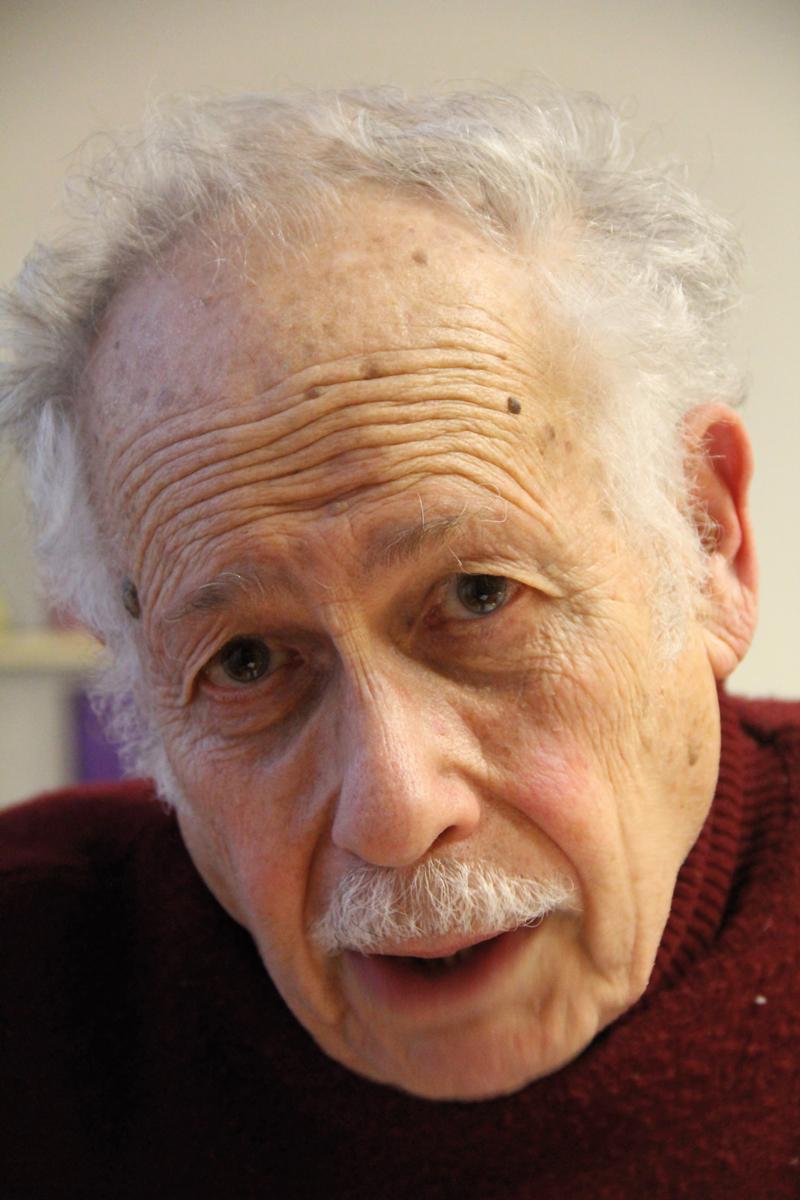

Christopher Wimmer

Leben ganz unten

Perspektiven vom Rand der Gesellschaft

PapyRossa Verlag, Köln 2025, 197 Seiten, 16,90 Euro

Erhältlich unter uzshop.de