Die Geschichte des Bauernkrieges in der deutschen Literatur ist nicht unbekannt; geschrieben ist sie noch nicht. Wie kompliziert sie sich darbietet, weist die Zeit nach 1945 aus.

1946 erschien im gerade gegründeten Aufbau-Verlag (Berlin) eine zweibändige Sammlung von Friedrich Wolf, einem Autor, der durch Exil, zuletzt in der Sowjetunion, vergessen worden war. Einer der zwei Bände hatte den Titel „Empörung. Vier Dramen“, der Titel traf den aufständischen Charakter der historischen Themen. Der erste Text war „Der Arme Konrad“; untertitelt „Schauspiel aus dem Deutschen Bauernkrieg 1514“. Das Stück handelte vom Aufstand des Armen Konrad (d. i. Der arme Kerl), einer Erhebung der Bauern und Bürger 1514, Vorbote des Bauernkrieges, um den Narrenvogt Konz als Repräsentant des Volkes. Es wurde am 14. Februar 1924 in Stuttgart uraufgeführt, weitere Inszenierungen folgten und das Stück wurde „zu einem triumphalen Erfolg“ (Walter Dietze) des jungen Wolf. 1959 wurde Jean Kurt Forests Oper „Der Arme Konrad“ nach Wolf zum zehnten Jahrestag der DDR als „Nationaloper“ uraufgeführt. Wolf wies 1947 parallel zu der Sammlung „Empörung“ in dem Vortrag „Zeitprobleme des Theaters“, in dem er sich mit den Aufgaben des Bundes Deutscher Volksbühnen beschäftigte, dessen Vorsitzender er wurde, auf die Themen Reformation und Bauernkrieg hin, die „schon 100 Jahre vorher sich in Volksstücken vorbereiteten“: Das waren die weltlichen Fastnachtsspiele. Er sah eine direkte und vielseitige Beziehung seines Bauernkriegsdramas dorthin, denn sein Herzstück sei auf ein Narrenspiel – „Das ehrsame Narrengesicht“ – zurückgegangen: „Die Gesellen vom Konrad zogen aus den Narrenpritschen die Schwerter, das Spiel wurde zum blutigen Ernst: die geladenen echten Ritter und Feudalherren wurden niedergemacht, die Burgen gebrochen, der gemeine Mann hielt Gericht.“ In den Narrenspielen, in denen der frühe Bauernaufstand von 1514 eine Rolle spielte, sah Friedrich Wolf den Beginn des politischen Theaters: „Es ist eine wahrhaft volkstümliche Sache, von unten entstanden.“ Seine Anregung wurde bedingt auf den Bühnen verwirklicht.

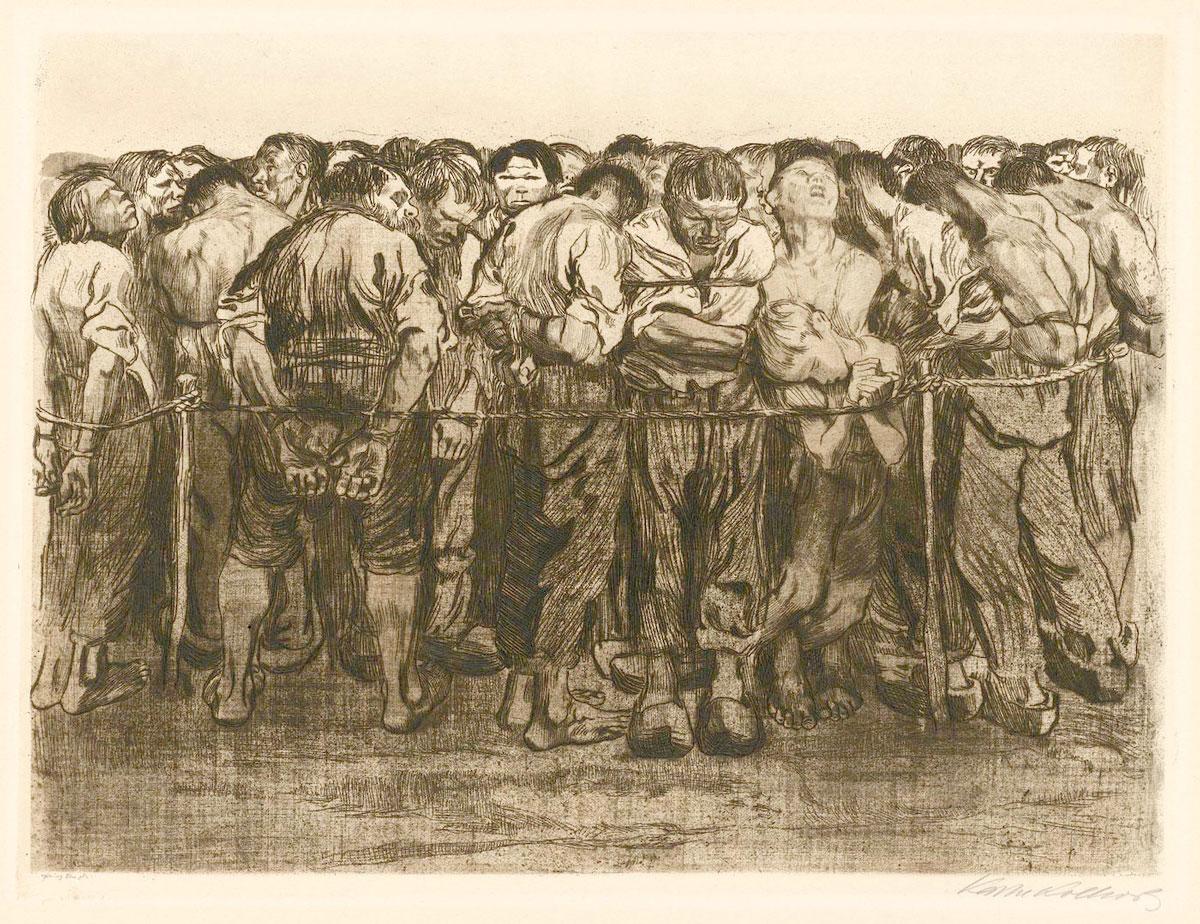

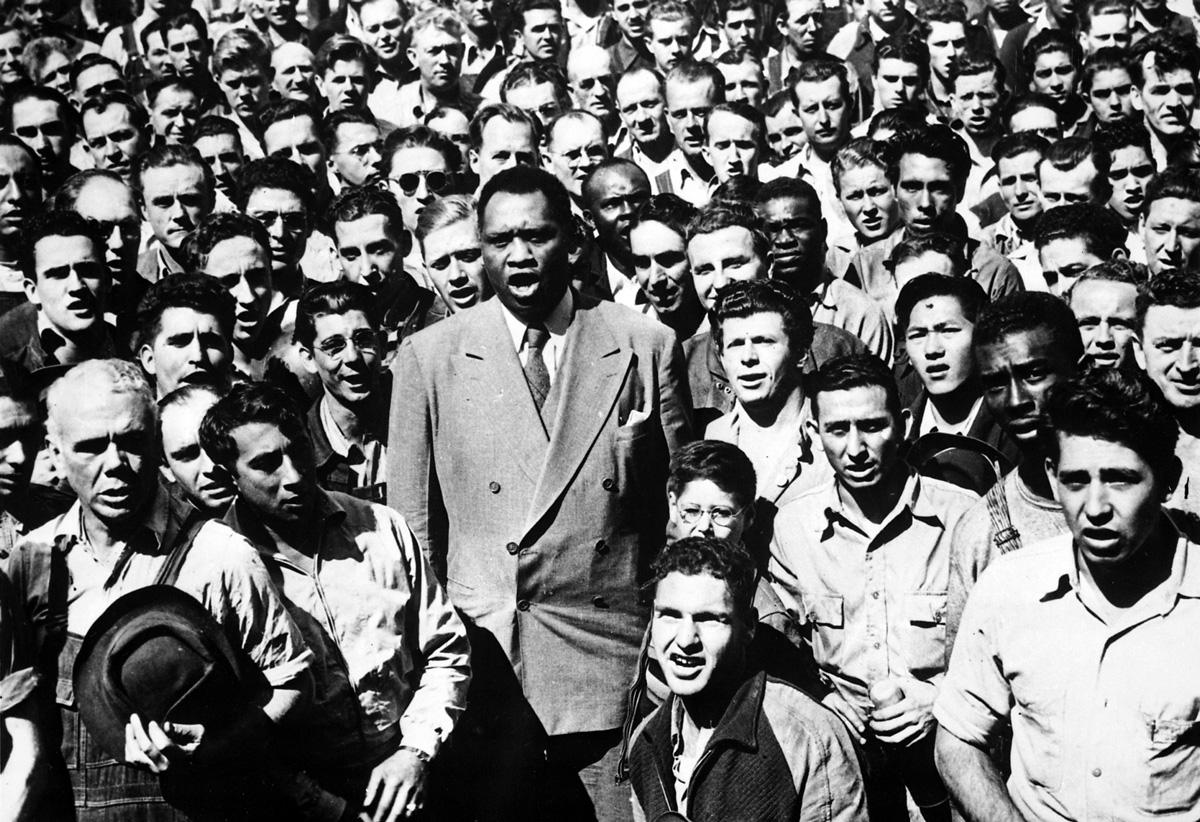

Der Bauernkrieg von 1525 war in der deutschen Literatur ein Thema, bescheidener als in der bildenden Kunst, zu denken ist zum Beispiel an die Blätter der Käthe Kollwitz zum Bauernkrieg. Friedrich Wolf hatte beim Umgang mit Thema, Form und theatralischer Umsetzung großen Anteil, mit dem „Armen Konrad“ (1923) und dem Stück „Thomas Münzer“ (1953; bei Wolf „Münzer“, die Überschrift stammt aus diesem Stück), das zum Erfolg und zur Krönung von Wolfs Lebenswerk wurde. Andere Schriftsteller beschäftigten sich mit dem Bauernkrieg bis hin zur Bodenreform: Gotthold Gloger schrieb seinen Erstling in Form einer Familienchronik „Philomela Kleespieß trug die Fahne“ (1953) und Horst Ulrich Wendler das Schauspiel „Thomas Müntzer in Mühlhausen“ (1953).

In den Nachkriegsjahren nahmen die Theater bewährte Stücke, die sich dem Bauernkrieg widmeten: Gerhart Hauptmanns „Florian Geyer“ (Uraufführung 1896) wurde aufgeführt in Zwickau (1946), in Berlin (im späteren Berliner Ensemble 1950 und 1962 – hier gab es eine ausgeprägte Florian-Geyer-Tradition von 1932 über 1942) – und in Leipzig (1952); 1948 wurde es als Hörspiel gesendet.

Nach 1945 entstand ein Parallelangebot: Dem „Armen Konrad“ in dem erwähnten Dramenband Friedrich Wolfs folgte sein „Beaumarchais oder Die Geburt des Figaro“ (1946). Wolf erklärte im Vorwort: „Beaumarchais, der Held des Stückes, ist ein Mensch im Schnittpunkt zweier Epochen.“ Während Beaumarchais in den revolutionären Kämpfen zurückbleibe, sogar Höfling werde, würde sein bürgerlicher Figaro zum „Sturmvogel der Revolution“ (nach Maxim Gorkis „Lied vom Sturmvogel“). Wolfs Hinweise waren deutlich; er wies neben dem Bauernkrieg auf die Französische Revolution von 1789 als historisches Beispiel für die Entwicklung zur bürgerlichen Gesellschaft hin. Die Parallelität von Bauernkrieg 1525 und Französischer Revolution 1789 wurde eine diskutierte Orientierung für deutsche Schriftsteller und sowjetische Kulturoffiziere. Ilja Fradkin analysierte im März 1946 in seinem Artikel „Geschichte und Gegenwart“ in der „Täglichen Rundschau“ Friedrich Wolfs „Beaumarchais“, der kurz vor der Aufführung stand, und stellte den aus dem Exil zurückgekehrten Friedrich Wolf dem deutschen Publikum vor als den „aktiven und leidenschaftlichen Zeitgenossen …, der sich nicht vergeblich bemüht hat, uns Geschichte zu lehren“. Fradkin nahm Wolfs Positionen für sich als Sowjetbürger in Anspruch und deutete Gemeinsamkeiten im Geschichtsverständnis zwischen dem sowjetischen Germanisten und dem deutschen Schriftsteller an, die auf den zwiespältigen Charakter der Zeit hinwiesen. Die Zukunft im Blick hatte Wolfs Gestalt der Michèle, die „aufwachsende anonyme Heldin des Volkes“. Sie verkörperte die Revolution von 1789, die Ablösung der feudalen Klasse durch die bürgerliche. Bauernkrieg und Französische Revolution wurden aktuelle literarische Themen. Das bestätigte Lion Feuchtwanger; Stück und Roman „Waffen für Amerika“ (1946), auch unter dem Titel „Die Füchse im Weinberg“, gelten Beaumarchais, der sich wenige Jahre vor 1789 für die Unabhängigkeit der amerikanischen Kolonien einsetzt. 1952 wurde zudem Romain Rollands „Robespierre“ uraufgeführt, nicht in Frankreich, sondern in Leipzig. Es war für den „Typ des Volkstheaters“ (Max Schroeder) gedacht, den Wolf im Blick hatte. Den Höhepunkt der Thematik nach 1945 bildete Friedrich Wolfs „Thomas Münzer. Der Mann mit der Regenbogenfahne“ (1953), das er „dem Kämpfer für ein ‚Reich Gottes auf Erden‘, für ein geeintes Deutschland der Werktätigen“ widmete. Zur gleichen Zeit machte der bedeutende Historiker M. M. Smirin in der Abhandlung „Die Volksreformation des Thomas Münzer und der Große Bauernkrieg“ darauf aufmerksam, dass Münzer „eine der am meisten umstrittenen Figuren der historischen Literatur“ sei.

Die Gestalt Müntzers begleitete Friedrich Wolf lebenslang und wurde zur Titelgestalt; sie wurde durch Verfilmung zusätzlich verbreitet. Historischen Rat holte sich Wolf in Friedrich Engels‘ „Der deutsche Bauernkrieg“, den er ausführlich in einem Nachwort zitierte. Philosophischen Beistand suchten Künstler und Schriftsteller bei Ernst Blochs „Thomas Münzer als Theologe der Revolution“ und Hans Mayers Arbeiten seit 1948, als er an die Universität Leipzig berufen wurde und sich um die Verbreitung Georg Büchners („Der Hessische Landbote“) und der Werke Gerhart Hauptmanns verdient machte. Müntzer stellte „politisch durchaus die Linke, das neue kompromisslose, radikale Prinzip der Reformation“ dar, Luther sei zu den Bauern „nicht redlich“ und „scheinhaft pazifistisch“ (Bloch) gewesen. Hans Mayer sah 1954 in einem Vortrag Zusammenhänge von „der Volksreformation des Thomas Münzer zu Ideen des Saint-Simonismus“.

Friedrich Wolfs früher Tod 1953 machte das Stück zum Höhepunkt und Endpunkt eines großen Werkes. Trotz der Niederlage Müntzers und der Aufständischen war die Bauernbewegung ein historischer Prozess, der immer wieder, zudem an verschiedenen Orten, aufflammte und zum Beispiel für den zukünftigen revolutionären und widerständigen Kampf wurde, gegen Feudalismus und frühen Kapitalismus ebenso wie gegen den Faschismus. Nach Wolf trat Müntzer als Kommentator des Bauernkriegs in Horst Kleineidams Schauspiel „Hinter dem Regenbogen“ (1975) auf – ein Volksstück, in dem es um die Ausrichtung der Macht nach dem Kriege ging und der Kampf von „Bauern und gemeinem Volk der Städte“ geführt wurde, trotz der Niederlage gibt es Hoffnung: „Der Kampf geht weiter.“ sagt eine der Frauen am Ende. Hans Pfeiffer hat mehrfach Müntzer als Helden genommen: im Roman „Thomas Müntzer“ (1975) und in seinem vierteiligen Fernsehspiel „Denn ich sah eine neue Erde“ (1970). Für den Dichter Volker Braun war der Bauernkrieg eine kämpferische Phase, die er in seiner Erzählung „Die hellen Haufen“ (2011) – darin ging es um den Kampf der Bergleute in Bischofferode bis 1993 – unterlegte, bis zur Niederlage der Bergleute im Kampf gegen Treuhand und Konsorten. Braun nahm den Bauernkrieg auch in seine Lyrik auf: In seinem Gedicht „Landwüst“, in dem an die „Haufen Leichnamen der Geschlachteten“ des Bauernkrieges erinnert wird, sah er „einen Streif Zukunft“.

Ein Beispiel, wie der Bauernkrieg literarisch durch Namen und symbolische Vorgänge wirkte, bietet Johannes R. Bechers Lyrik. Die Dramatik nutzte parallel Bauernkrieg und Französische Revolution, in der Lyrik wurden einzelne Gestalten thematisiert. In Wolfs „Der Arme Konrad“ (1923) tritt zu Beginn ein Angehöriger des Bundschuhs, der gezeichnet ist: Ihm wurden von den Feinden der Bauern „die Augen gestochen“ und er ist „mit seinen zerbrochenen Lichtern“ unterwegs. Der geblendete Bauer wurde zu einer typischen Gestalt des Bauernkrieges. In Johannes R. Bechers Sonett „Riemenschneider“ begegnet der Holzschnitzer einem Betroffenen: „Als er eines Tags, vorübergehend, / Einen blindgestochenen Bauern sah, / Sagte er: ‚Ich mach dich wieder sehend!‘ / Und er schnitzte ihn aus Holz, das ja // Aus demselben Stoff war. Alle Lasten / Schnitzte er, die solch ein Bauer trug, / Ins Gesicht hinein, vom vielen Fasten / War um seinen Mund ein bitterer Zug. // Da das Werk für den Altar bestimmt, / Um zu zeugen und um anzuklagen, / Ließ den Bauern er die Kreuzlast tragen // Als die Fahne, die ihm keiner nimmt – / Und der Bauer, der geblendet war, / Sah mit großen Augen vom Altar.“ Das Gedicht stand im Band „Der Glückssucher und die sieben Lasten“ (1938), in dem Becher seine Beziehung zur Heimat erkundete – befand er sich doch im Exil – und außerdem das ihm bis dahin „unzugängliche Massiv, wie es die Gestalt eines Goethe ist“.

Der Bauernkrieg spielte eine besondere Rolle, seine Niederlage war ein großes nationales Unglück und der Beginn einer „nationalen Tragödie“. In seinem Aufsatz „Deutsche Lehre“ (1943) nannte Becher die Niederlage im Bauernkriege den Beginn der Phase, „wo Deutschland in der Ohnmacht und Zerrissenheit seiner Zwergstaaterei verharrte“. Seither sei das Land in sozialer und politischer Reaktion versunken, die im Faschismus ihren Tiefpunkt erreicht habe. In Bechers Lyrik mühten sich Künstler im Bauernkrieg, das „geistige Reich deutscher Nation“ zu schaffen. Riemenschneider gehörte wie Grünewald dazu, Künstler des Bauernkrieges. Das Gedicht „Grünewald“ beschrieb im leidenden Christus die gemarterten Bauern: „Wie sich das Blut bis in die Augen presst / Und sich die Arme aus den Schultern renken.“ Im Umfeld der Gedichte „Grünewald“ und „Riemenschneider“ stand Bechers Luther-Zyklus, bestehend aus zwölf Gedichten; in der Mitte hieß es: „Der Mönch hat umgeändert seinen Sinn!“ Der Aufstand brach deshalb los: „Da zogen los die Bauern. Obenhin / Gestrüpp von Äxten, Sensen, Lanzen, Keulen.“ Im zweiten Teil des Zyklus ruft Luther die Fürsten auf, den „Teufel“ in Gestalt der Bauern und Thomas Müntzer zu vernichten. Doch blieb den Bauern Hoffnung; ein Bauer wurde bei einem Schmied Geselle: „Dort fand auch seine Fahne Unterkunft.“ Bechers Hoffnung auf die Erfüllung dieser Tradition erfüllte sich nicht – es blieb bei der „deutschen Tragödie“. Thematisierte ein anderer den anschließenden Vorgang?

2003 erschien im Verlag Faber & Faber Erik Neutschs Matthias-Grünewald-Roman „Nach dem großen Aufstand“. 2010 erlebte der großartige Roman eine weitere Auflage. Der „Empörung“ (Friedrich Wolf) von 1946 entsprach „Nach dem großen Aufstand“ (Erik Neutsch) nach 1990. Die Hoffnung aus dem Bauernkrieg zerschlug sich und der Versuch, eine neue Ordnung zu schaffen, scheiterte. Geblieben ist die Hoffnung: „Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ Das Zitat vor dem 4. Kapitel Neutschs weist in die Zukunft, die Enttäuschung Grünewalds über den gescheiterten Aufstand und die Haltung Luthers sind Parallelen zur Enttäuschung Neutschs und vieler DDR-Bürger nach 1990. Der Grünewald des Romans, kurz vor seinem Tod am 31. August 1528 in Halle (Saale), später auch Neutschs Wohnort, trägt Züge Erik Neutschs, wie überhaupt vieles aus der Gegenwart auf die Zeit „Nach dem großen Aufstand“ bezogen worden ist und vieles aus Grünewalds Zeit, eingeschlossen der Bauernkrieg, auf Neutschs Erfahrungen, Beziehungen und Umgebung weist. Wie ein Heiligtum, „wie seinen Augapfel“ bewahrt Grünewald die „Zwölf Artikel“ und die Forderungen des Bundschuhs; einer der letzten Gedanken Grünewalds ist, „der kranken Menschheit Genesung zu bringen“.