An dem Bild, welches die DDR von sich hinterlässt, sind ihre bildenden Künstler nicht unbeteiligt. Kunst und Künstler spielten in diesem untergegangenen Staat eine wichtige Rolle. Es wurde ein großer Aufwand betrieben, um der breiten Bevölkerung Kunst zugänglich zu machen. Dabei brachte man nicht nur Menschen zur Kunst, zum Beispiel mit organisierten Besuchen von Museen und Ausstellungen, sondern auch Kunst und Künstler zu den Menschen, unter anderem durch professionell geleitete Kunstzirkel in den Betrieben und allgegenwärtige Reproduktionen zeitgenössischer Werke.

Geliebt und bemäkelt

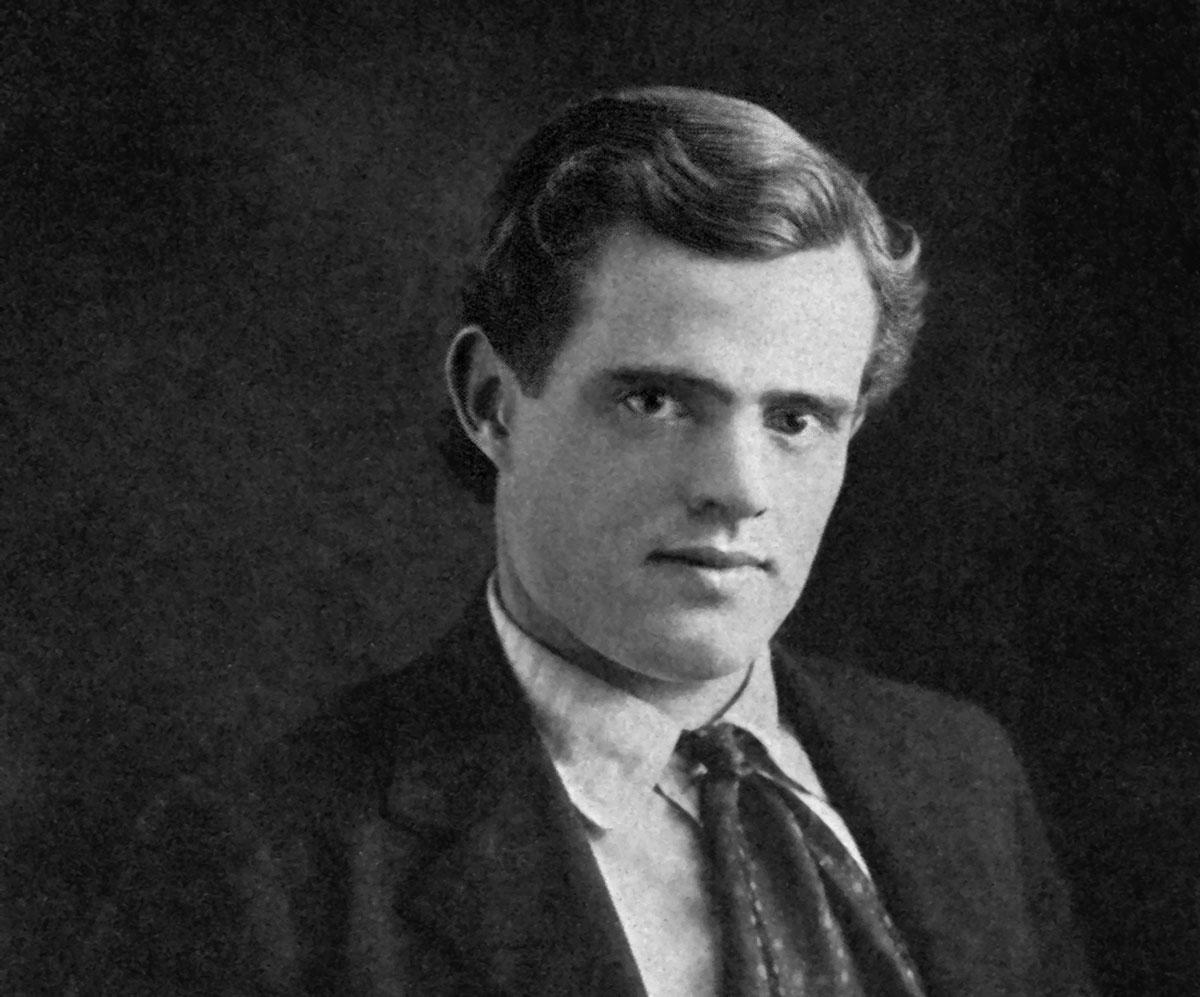

Das Gemälde „Am Strand“ von Walter Womacka, der am 22. Dezember 100 Jahre alt geworden wäre, ist höchstwahrscheinlich das am zweithäufigsten reproduzierte Werk eines deutschen Künstlers – gleich nach den „Betenden Händen“ von Albrecht Dürer. „Am Strand“, gemalt 1962 mit Ölfarben auf Leinwand, wurde bis zur Wende – inklusive der Briefmarken – in mehr als 15 Millionen Reproduktionen verbreitet: theoretisch hätte 1989 jeder DDR-Bürger eine besitzen können, wenn nicht etliche der Drucke auch nach Frankreich, Belgien oder in die USA gegangen wären. Auf der „V. Deutschen Kunstausstellung“ von September 1962 bis März 1963 wurde das Bild von 63 Prozent der Besucher – insgesamt waren es etwa 200.000 – als beliebtestes Bild gewählt; von den Kunstkritikern wurde es dagegen eher bemäkelt.

2018 eignete sich das Bild in der Dresdner Ausstellung „Ostdeutsche Malerei und Skulptur 1949 – 1990“ immer noch als Aufreger. Die (ostdeutsche) Journalistin und Kunsthistorikerin Ingeborg Ruthe klassifizierte den „einstigen Publikumsliebling“ in der Frankfurter Rundschau als „dieses idealisierte, liebliche, damit seinerzeit in der Ulbricht-Ära ideologisch weichgespülte ‚Paar am Strand‘“ und wiederholte damit auch die in der Entstehungszeit geäußerte Kritik.

„Einstiger“ Publikumsliebling? 2018 belegte das Bild in einer Publikumsumfrage wiederum den ersten Platz auf die Frage, welches Gemälde in die Dresdner Dauerausstellung solle.

Was ist es, das den unvoreingenommenen Betrachter so anzieht? Und ist das Bild wirklich unpolitisch beziehungsweise „weichgespült“? Eine Äußerung von Womacka mag hier erhellend sein: „Künstler – auch Maler wie ich – sind gesellschaftliche Wesen. Sie sollten, wenn sie denn mehr sind als nur Kunsthandwerker, ein feines Gespür besitzen für die Bewegungen in der Gesellschaft. Diese müssen sie artikulieren, sie sichtbar machen. Solches Gespür existierte in der DDR, es ist in der Bundesrepublik noch nicht gänzlich abhanden gekommen. Jede Kunst ist politisch – selbst die banale.“ Vielleicht lohnt sich ja ein zweiter, genauerer Blick auf das junge Paar am Strand …

Von West nach Ost

Woher kam dieser prominente, vom Publikum geliebte, von der Kritik geschmähte, von den Kollegen beneidete Maler? „Am 11. Oktober 1949 kam ich von Braunschweig nach Weimar. Die knapp 24 Jahre davor waren das Vorspiel zu einem erfüllten Malerleben. 1988, kurz vor Untergang der DDR, stellte ich mein Rektorenamt und das des Vizepräsidenten im Verband Bildender Künstler zur Verfügung. Seither befinde ich mich im Nachspiel. Die vier Jahrzehnte dazwischen sind zwar nur die Hälfte meines Lebens, aber sie waren meine beste Zeit.“ Mit diesem lapidaren Statement beginnt Womacka seine Autobiografie „Farbe bekennen“ von 2004, auf die sich dieser Beitrag ausgiebig bezieht und aus der alle hier genutzten Zitate stammen. Die Zeit bis zu seinem Wechsel von West nach Ost sei nachfolgend kurz skizziert.

Geboren wird Walter Emil Friedrich Womacka am 22. Dezember 1925 in Obergeorgenthal in der Tschechoslowakei – und ist übrigens bis 1945 ein Womačka. Aufgewachsen in Brüx lernt er Armut kennen und spürt die wachsenden Spannungen zwischen Tschechen und Deutschen, die von den Nazis geschickt genutzt werden. „Mein Vater, obgleich klug und gebildet, war politisch naiv. Heute würde ich meinen, er schwankte zwischen rechts und links – seine Herkunft war bürgerlich, sein Dasein proletarisch mit allen Begleiterscheinungen: Not, Arbeitslosigkeit, fehlende Perspektive …“ Der junge Womacka war ein guter Schüler; „der Besuch eines Gymnasiums, von meinen Eltern kurzzeitig ins Auge gefasst, erledigte sich wegen der fehlenden Finanzen“, obwohl Vater Josef im 1938 annektierten „Reichsgau Sudetenland“ wieder Arbeit als Buchhalter fand.

Doch nicht so „rosig“

Beim folgenden „Landjahr“ auf einem Bauernhof im Hessischen wird sein Bild von Deutschland, bisher „ungetrübt rosig“, erstmals angekratzt: „Am 1. September saßen wir zur Vesper am Feldrain, als aus dem Dorflautsprecher die Fanfaren dröhnten und danach eine knarzende Männerstimme verkündete, dass nunmehr zurückgeschossen würde. Die Wehrmacht marschiere seit heute morgen in Polen ein. Da sprach doch der Führer. Die Bäuerin hielt im Kauen inne und sagte, mehr zu ihrem Manne denn zu mir gewandt: ‚Dieser Hitler, das Schwein, macht nun doch Krieg!‘ Ich war entsetzt. Nicht wegen des Krieges, sondern wegen der Bezeichnung von Hitler. ‚Dieses Schwein‘ hatte die Bäuerin gesagt. Das durfte nicht wahr sein! Deutschland war doch das beste und glücklichste Land unter der Sonne. Wie konnte man da den Mann als Schwein bezeichnen, dem das maßgeblich zu danken war? Auf der anderen Seite mochte ich diese Frau. Erstmals in meinem Leben brach ein Konflikt in mir auf.“

Bevor Womacka selbst in diesen Krieg ziehen wird, geht er zur (kostenlosen) Ausbildung an die Deutsche Staatsschule für Keramik in Teplitz-Schönau (heute Teplice), nachdem sein Vater, ohne sein Wissen, ein paar seiner Zeichnungen dorthin geschickt hatte. Aber: „Meine Ausbildung als Dekorationsmaler verstand ich als Durchgangsstadium“, das Ziel: Maler. 1943 wird Womacka eingezogen und 1944 beim ersten Fronteinsatz in Estland am rechten Arm verwundet. „Dafür, dass ich den Schuss nie vergessen sollte, sorgte schon die Narbe sowie eine Versteifung und Lähmung im Arm. Sie erinnert mich allerdings zeitlebens auch daran, dass ich in meinem ganzen Soldatenleben nie einen Schuss auf einen Menschen abgegeben habe. Insofern bin ich im Nachhinein jenem unbekannten russischen Schützen in mehrfacher Hinsicht für seinen Heimatschuss dankbar.“

Am 31. März 1945 wird er auf „freie Panzerjagd“ geschickt, also ohne Truppenzuordnung in Richtung Front. Er landet unverletzt in amerikanischer Kriegsgefangenschaft und wird im September nach Riddagshausen in der Nähe von Braunschweig entlassen. Er verdient zunächst als Landarbeiter seinen Lebensunterhalt. Nebenher verkauft er Aquarelle und Zeichnungen und bewirbt sich 1946 erfolgreich an der Meisterschule für gestaltendes Handwerk in Braunschweig, die keine Studiengebühren erhob. Für Besuche bei den Eltern, die in Ramsla im Weimarer Land untergekommen waren, überquerte er mehrfach die Zonengrenze und hörte auch von der Hochschule für Baukunst und bildende Künste in Weimar. Anfang 1948 nimmt ihm der Maler Fritz Dähn die Prüfung ab und ihn als Student an – mit Verzögerung beginnt er sein Studium am 11. Oktober 1949 in einem neuen Land.

Modern, progressiv, politisch

Der Wechsel von Braunschweig nach Weimar erfolgt mitten hinein in eine politisch motivierte Kampagne gegen moderne Kunst, die bis heute verharmlosend als „Formalismusdebatte“ bezeichnet wird. Prominente Künstler, vorwiegend Maler, wie Karl Hofer, Horst Strempel, Arno Mohr und Herbert Behrens-Hangeler in Berlin und sogar Hans Grundig in Dresden gerieten ins Visier. Was Womacka später treffender „Formalismushysterie“ nennt, sah er jedoch nicht nur negativ: „Der öffentliche Umgang mit dem Strempelschen Bild (ein Wandbild im Bahnhof Friedrichstraße in Berlin, das übermalt wird) vermittelte mir allerdings eine wesentliche Erfahrung: Ich sah, welche Wirkung mit einem Bild erzielt werden konnte. Nahezu jeder, der zwischen Erzgebirge und Ostsee lebte, hatte mit Hilfe der Presse oder sogar per Augenschein davon Kenntnis erhalten. Man musste das Bild weder gut noch schlecht finden – aber die Massen nahmen Notiz davon.“

Eine Erkenntnis, die Womacka in seinem eigenen Schaffen noch oft bestätigt finden sollte. Entsprechend war seine Reaktion auf die Diskussionen an der Hochschule: „Ich fand zunächst meinen ersten Eindruck bestätigt, dass es hier wesentlich lebhafter und erheblich aufregender als in Braunschweig zuging. Alles schien moderner und progressiv, auch irgendwie politisch. Politik war an der Schule in Braunschweig kein Thema, hier war sie überall präsent.“

Während andere dies vielleicht abschreckte, fand Womacka es „nicht aufdringlich, keineswegs lästig. Wer mochte, konnte die offenen Vorlesungen … über Marxismus-Leninismus hören. Wen das nicht interessierte, musste es nicht. Ich besuchte diese Veranstaltungen gern. … Das war etwas völlig Neues für mich. Ich fand das spannend. … Natürlich stelle ich mir heute die Frage, woher damals meine plötzliche Affinität zu Marx und Genossen rührte? … Im Nachhinein meine ich, dass es bestimmte Bücher, etwa Scholochows ‚Der stille Don‘, sowie Begegnungen und Gespräche mit Menschen wie jenen beiden KZlern aus Ramsla waren. Aber auch eigene schmerzliche Erfahrungen während des Krieges, die mich insoweit formten, als sie mich aufschlossen für eine Haltung, die da lautete: Nie wieder Krieg! und: Gerechtigkeit auf Erden! Das war auch der Gestus, der nicht nur die Schule in Weimar durchzog. Er bestimmte das öffentliche Leben in diesem Teil Deutschlands.“ Der 24-Jährige hatte seine neue Heimat gefunden.

1951 folgt er Dähn nach Dresden und setzt dort sein Studium mit dem neu gestifteten Goethe-Nationalstipendium fort. Das Thema für sein Diplombild heißt erst „Ein Morgen am 1. Mai“, wurde dann aber noch präzisiert zu „Ein Morgen am 1. Mai im Zeichen der Aktionseinheit und der Verteidigung der Heimat“ – gemeint war die Aktionseinheit gegen die Wiederbewaffnung. Womackas Bild, eine Demonstration, die von knüppelnden Polizisten auseinandergetrieben wird, hängt dann auf der heiß diskutierten „III. Deutschen Kunstausstellung“, welche nach allgemeiner Meinung keinen Glanzpunkt in der DDR-Kunstgeschichte darstellt.

Am Ende seines Studiums sieht sich Womacka bereit, „ins Heer der Freischaffenden“ einzutreten: „Die Kurzatmigkeit des politischen Tagesgeschäftes interessierte mich nicht, auch wenn ich mich inzwischen als einen politischen Künstler verstand. Die Welt war meine Bühne, vom Rückzug ins private Atelier hielt ich nichts. Dennoch wollte ich nur ein gewisses Maß an äußerer Aufdringlichkeit zulassen.“ Ein Spannungsfeld, das den Künstler und Kunstfunktionär nicht mehr loslassen sollte. Das Schicksal in Gestalt des Rektors Rudolf Bergander entschied jedoch anders: Womacka wird gefragt, ob er nicht als Assistent für die Abteilung Malerei nach Berlin, an die Weißenseer Hochschule gehen möchte. Der 28-Jährige zögert nicht und tritt am 5. März 1953 seinen Dienst an – auf der Trauerkundgebung für den „Generalissimus“ lernt er seine Kollegen kennen. Offiziell Assistent, leitet er quasi von Anfang an eine eigene Malklasse und entlastet damit besonders den Maler Bert Heller, der auch bald Rektor wird.

Jede Menge Kunst am Bau

In der öffentlichen Wahrnehmung war und ist der Maler Womacka aufs Engste verbunden mit großen Staatsaufträgen für Kunst im öffentlichen Raum. Den ersten Auftrag für Kunst am Bau, ein Mosaik im Neubau des Krankenhauses im Friedrichshain, „erbte“ er von Bert Heller, der gesundheitlich angeschlagen war. Es folgte ein Glasfenster für den alten Friedrichstadtpalast und: „Nach dem Schneeballprinzip zog ein Projekt das nächste nach sich.“

Nach Ende der DDR war durchaus spürbar, dass etliche Kollegen Womacka weniger seine politische Aktivität als die Ballung der Großaufträge nachtrugen. Er hat sicher alle Gelegenheiten genutzt, die sich boten – und wer würde dies nicht tun. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass jedes Großprojekt ausgeschrieben wurde und es ihm gelang, die Jurys zu überzeugen; mitunter auch verbunden mit der mehrfachen Überarbeitung von Entwürfen, zu denen andere Künstler nicht bereit gewesen wären. Außerdem sammelte er über die Jahre Erfahrungen in der Umsetzung großer Projekte und die Arbeit ging ihm offenbar leicht von der Hand – das Einhalten von Zeitplänen ist im Bau von nicht geringer Bedeutung!

1955 hat Womacka seine erste Personalausstellung in der renommierten Galerie des Kulturhauses „Erich Weinert“ in Berlin Pankow – gleich nach Arno Mohr und Pablo Picasso. Es ist sein künstlerischer Einstand in der Hauptstadt und zugleich sein Durchbruch: im Gästebuch finden sich wohlwollende bis begeisterte Einträge (unter anderem von Mohr). Der Erfolg bringt ihn auch in das Blickfeld des Künstlerverbandes, dem er später 20 Jahre lang als Vizepräsident dienen sollte. Die bemerkenswerteste Folge der Ausstellung ist jedoch der Vorschlag eines Mitgliedes der Staatlichen Auftragskommission beim Kulturfonds der DDR, namentlich des Malers Oskar Nerlinger, ihn zum Berater bei der künstlerischen Ausgestaltung der „Wohnstadt des Eisenhüttenkombinats Ost“, der „ersten sozialistischen Stadt auf deutschem Boden“ zu machen. Die sozialistische Muster- und Experimentalstadt sollte eigentlich den Namen von Karl Marx tragen, wurde aber nach dem Tod des „väterlichen Führers der Arbeiter der ganzen Welt“ Stalinstadt getauft – und 1961 ganz prosaisch in Eisenhüttenstadt umbenannt. Womacka war nicht nur für die künstlerische Gesamtkonzeption verantwortlich, er setzt in Eisenhüttenstadt auch eigene Entwürfe um: sein Natursteinmosaik im Rathaus, ein Glasfenster in einer Kinderkrippe und ein großes Mosaik an der Außenfassade eines ehemaligen Textilkaufhauses sind heute noch zu sehen. Diese Arbeiten waren dann gewissermaßen auch das Vorspiel für das einmalige Ensemble, das Womacka im Berliner Zentrum gestalten konnte.

800.000 Mosaiksteinchen

Tatsächlich gibt es auch heute noch einen Punkt, von dem aus der Dreiklang von Womackas bedeutendstem Ensemble gesehen werden kann: Wenn man an der Kreuzung vorm Kaufhaus Alexa steht (also ausgerechnet am hässlichsten Nachwendebau im Zentrum), sieht man an der Südwestseite des Hauses des Lehrers den Teil des Bildfrieses „Unser Leben“, der die Verbundenheit von Arbeitern und Künstlern zeigt, in einiger Entfernung dann das Kupferrelief „Der Mensch überwindet Zeit und Raum“ am ehemaligen Haus des Reisens und, wenn keine Einkaufsbuden es verdecken, in der Ferne den „Brunnen der Völkerfreundschaft“.

Der das Haus des Lehrers als „Bauchbinde“ umschließende Fries „Unser Leben“ entstand 1961 bis 1964, besteht schätzungsweise aus 800.000 Mosaiksteinchen und ist mit 7 mal 127 Metern eines der größten Außenwandbilder Europas, wenn nicht das größte. 40 Jahre später blickt Womacka auf das Bild als „eine meiner wichtigsten Arbeiten“ so zurück: „Ich war Ende 30 und noch ausreichend unbekümmert und unerfahren, um mich auf ein solches Wagnis einzulassen. Mit einer natürlichen Unbefangenheit und durchdrungen von Zukunftsgewissheit hatte ich die Welt reflektiert, wie es später nicht wiederholbar gewesen wäre. Damals hielten wir beispielsweise noch die Atomenergie für einen Segen. Zu jener Naivität, die in der Darstellung mitschwingt, wäre ich heute nicht mehr fähig. … Müsste ich heute ein solches Wandbild gestalten, wäre es grüblerischer. Das aber ist grundfalsch. … Es muss dekorativ, schmückend, optimistisch sein. So etwas schafft man nicht mit Depressionen. Vielleicht ist es gerade dieser Zukunftsglaube, der mein Bild heute besonders für junge Leute interessant und anziehend macht. Es vermittelt ein positives Lebensgefühl – angesichts der gegenwärtigen Welt scheint das ein kostbares, seltenes Gut.“ Es sei hinzugefügt, dass der Fries – und andere Werke von Womacka im öffentlichen Raum – derzeit auf Instagram und Tiktok geradezu gefeiert werden.

Keine Angst vor Schönheit

Hier ist vielleicht ein Wort zum Stil von Womackas Kunst am Platze: Seine Arbeiten kennzeichnet ein leichter Strich, klare Konturen, leuchtende Farben, einfache Symbolik; es gibt nach dem Ende des Studiums auch wenig Entwicklung in dieser Hinsicht, allerdings von Beginn an mit gut erkennbarer Handschrift. Und ja, da erinnert durchaus einiges fatal an die Forderungen, die gewisse Antiformalismus-Hysteriker wie Kurt Magritz an den von ihnen so verstandenen ‚Sozialistischen Realismus‘ stellten. Aber: Womacka konnte es halt auch und nichts deutet darauf hin, dass er sich mit seinem Stil an solchen Vorgaben orientierte; eher stimmt es, dass er „keine Angst vor Schönheit“ hatte, wie gelegentlich gesagt wurde. Seine Bildwelt bezieht ihre Dauerhaftigkeit aus dem Können – ihm die ‚leichte Hand‘ vorzuwerfen ist billig; zu bedauern, dass er manches lohnende Motiv nicht tiefer durcharbeitete, ein anderes Thema. Wobei, eine glückliche Bildfindung wie das junge Paar am Strand ist nur scheinbar ein Zufall oder, genauer gesagt, es ist ein Zufall oder Einfall, der auf langer und gründlicher Beobachtung beruht …

Womackas Verständnis des ‚Sozialistischen Realismus‘ war nicht das eines Stils, sondern korrespondierte mit der Auffassung Lea Grundigs (siehe UZ vom 21. November), dass solch eine Kunst aus der Stellung des Künstlers in der Gesellschaft und seines Bewusstseins dafür resultiert. In Bezug auf seinen Wechsel als Assistent nach Berlin 1953 stellt er in seiner Autobiografie fest: „Gleichwohl war die Hochschule eine politische Anstalt. … Das Klima im Hause blieb von den gesellschaftlichen Prozessen nicht unberührt, die ‚Welt‘ brach herein. Bildung und Lehre fanden nicht außerhalb und von ihr abgeschottet statt. Das entsprach auch meinem Selbstverständnis als Künstler. Kunst durfte sich nicht auf das Abbilden und die Reflexion der Gegenwart beschränken. Sie sollte durchaus in diese Wirklichkeit eingreifen, indem sie Diskussionen anregte, diese beeinflusste und zur individuellen wie kollektiven Meinungsbildung beitrug. Kunst war mehr als nur die Entäußerung eines imaginären künstlerischen Ichs. Nichts gegen l’art pour l’art, doch nach meinem Verständnis besaß jeder Künstler auch eine gesellschaftliche Funktion, eine Aufgabe, die sich zwangsläufig aus seinem öffentlichen Wirken ergab.“

Für ihn persönlich bedeutete das, sich nicht gegen Verantwortung zu wehren – auch wenn sie manchmal unerwartet kam. Auf der „IV. Deutschen Kunstausstellung“ 1958 hing sein Bild „Rast bei der Ernte“, und als dieses vom Staatschef Walter Ulbricht in einem Interview hervorgehoben wird, bleibt das nicht ohne Folgen: „Als im darauffolgenden Jahr im Dezember der VBK seinen Kongress in Leipzig abhielt, wurde ich zum Vizepräsidenten gewählt, ohne dass vorher meine Zustimmung eingeholt worden war. Erst wenige Stunden vor dem Wahlakt wurde mir mitgeteilt, dass eine Verjüngung der Spitze angestrebt werde … Ich glaubte damals, was sich schon bald als Illusion erweisen sollte, dass man in einem solchen Amt etwas bewirken könne.“ Trotzdem hielt er bis 1988 aus und trat dann gemeinsam mit Willi Sitte ab.

Souverän im Rückblick

Eine noch schwierigere Entscheidung wurde dem dann 43-Jährigen 1968 abverlangt, als er von verschiedenen Seiten gedrängt wurde, Fritz Dähn als Rektor der Hochschule abzulösen. Nach der Wende wurde Womacka als Sündenbock für alles verantwortlich gemacht, was an der Hochschule in 20 Jahren schiefgelaufen war. Allerdings: bei präziser Nachfrage war das gar nicht allzu viel, was dort konkret genannt werden konnte. Ich erlebte selbst, wie sich Womacka in den 1990ern den Anschuldigungen in öffentlichen Diskussionen stellte – mit einem Wort: souverän.

Der Kunstwissenschaftler Jens Semrau bestätigt das in einer Bemerkung zu einem Zeitzeugeninterview, das er 1999 mit ihm führt: „Walter Womacka bearbeitete das Gesprächsprotokoll dann mit dem deutlichen Bedürfnis zur Straffung, weniger um Themen zu umgehen und Aussagen zu vermeiden, eher wohl um den Eindruck nachträglicher Illoyalität gegenüber der DDR-Politik oder auch von selbstgefälliger Breite zu vermeiden. … ihm lag an der Aufklärung des Sachverhalts beziehungsweise an der Möglichkeit zur Stellungnahme. Im Nachhinein zwischen seiner Person und der Funktion zu trennen lag ihm fern. Er hat sein inneres Gleichgewicht bewahrt und wirkt als Person souverän.“ (Vergl.: Jens Semrau, Herausgeber: Was ist dann Kunst? – Die Kunsthochschule Weißensee 1946 – 1989 in Zeitzeugengesprächen, Lukas Verlag) Bei meinen eigenen „Umfragen“ in den Kreisen ehemaliger Studenten höre ich in den letzten Jahren zunehmend freundlichere Worte: Womacka war ansprechbar, zugänglich und schützte mit seinen guten Beziehungen die Hochschule vor allzu großen Zumutungen der Politik; vielleicht, so wurde gelegentlich eingestreut, war er etwas zu leichtgläubig in Bezug auf die Absichten anderer und etwas zu überzeugt von der Macht der Kunst.

Man kann Womacka durchaus eine gewisse Naivität in Bezug auf sein Leben in der DDR zuschreiben, andererseits hat er in seiner Autobiografie offen Zufälle und Gelegenheiten beschrieben, die er arglos nutzte. Eine Episode soll hier exemplarisch stehen: 1953 weilte er mit anderen Studenten zu einem Praktikum auf dem Darß. Die Mitstudentin Doris Kahane führte einen jungen Mann in ihren Kreis ein, den sie in Nürnberg kennengelernt hatte, wo er, wie sie und ihr Mann, vom Kriegsverbrechertribunal berichtete. „Er wohnte mit einem Kollegen im Haus von Wilhelm Pieck in Prerow, und er fuhr einen weißen ‚Pobjeda‘, was durchaus Eindruck machte. Ansonsten aber gab er sich sehr manierlich und vernünftig. Er schaute sich unsere Arbeiten an, ging mit uns baden und mit einigen Studenten zur Jagd.“ Der vernünftige junge Mann war der drei Jahre ältere Mischa Wolf. „Die Freundschaft, die im Laufe der Jahre aus unserer Bekanntschaft wuchs …, hatte gewisse Implikationen, die ich erst sehr viel später begriff … Privat mit dem HVA-Chef verbunden zu sein schützte mich sowohl vor bestimmten Zudringlichkeiten wie auch vor Ärger. Ohne dass ich mir dessen bewusst war, wurde die Rücksichtnahme, die er in seiner Funktion genoss, automatisch auf mich ausgedehnt.“

Jetzt ist überall Westen

Das Leben in der DDR hat Womacka im Nachhinein nicht idealisiert, aber er resümierte fast anderthalb Jahrzehnte nach der Wende: „Nach meiner Erfahrung lebt es sich in der Diktatur des Geldes ungleich miserabler als in der Diktatur des Proletariats. Der Mangel an Anpassung hat unterschiedliche Konsequenzen: Hier kann es den Verlust der Existenz bedeuten, in der DDR bedeutete es allenfalls das Leben in der Nische. Dort konnte man sich sehr kommod einrichten. Und außerdem – das ist keineswegs zynisch gemeint – gab es da noch die Alternative nebenan. Die besteht heute nicht mehr. ‚Geh doch rüber!‘ geht nicht mehr. Jetzt ist überall ‚Westen‘.“

Womacka starb am 18. September 2010 in Berlin in der Gewissheit, dass viele seiner Werke weiterwirken.

Walter Womacka

Farbe bekennen – Erinnerungen eines Malers

Das Neue Berlin, 320 Seiten

Nur antiquarisch erhältlich