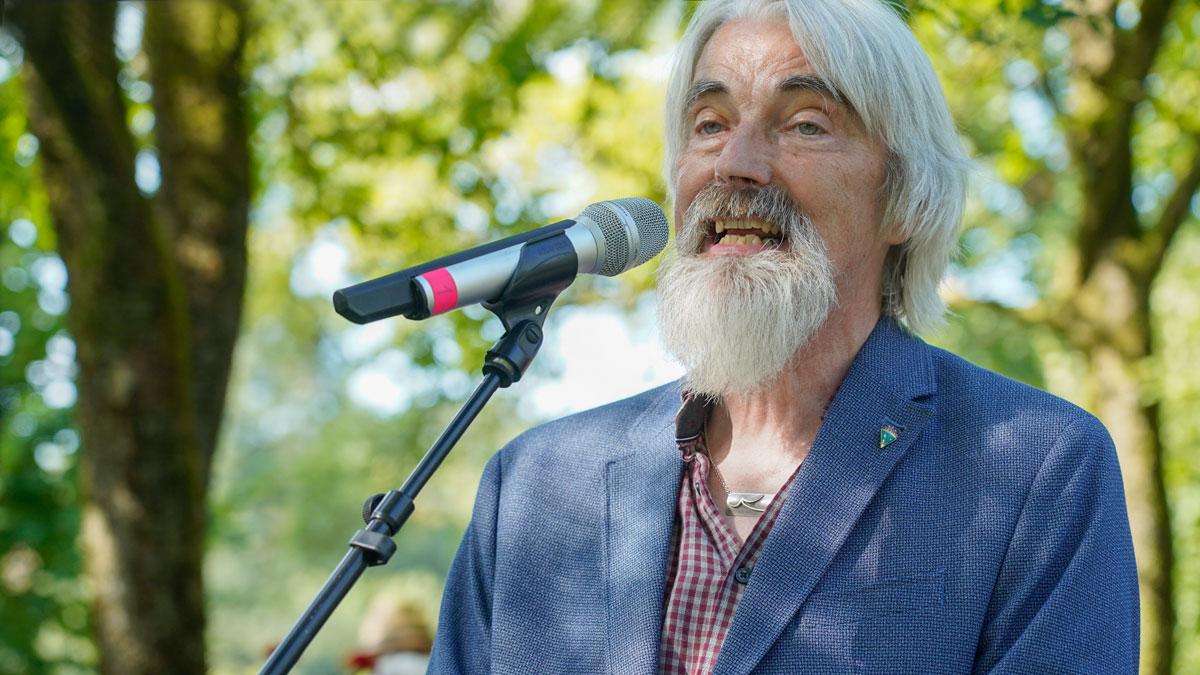

Ulrich Schneider, Generalsekretär der Fédération Internationale des Résistants (FIR), hat am 8. Mai 2025 auf einer Kundgebung anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung vom Faschismus in Stuttgart gesprochen. Zu der Kundgebung hatte der DGB Stuttgart zusammen mit weiteren Gewerkschaftsgliederungen, der VVN-BdA Stuttgart und weiteren Organisationen aufgerufen. Schneider spricht sich gegen Geschichtsfälschung aus und begründet, weshalb der 8. Mai 1945 80 Jahre später nichts von seiner Relevanz verloren hat. Wir dokumentieren seine Rede in voller Länge:

Mit Fug und Recht bezeichnete Peter Gingold, jüdischer Kommunist und deutscher Kämpfer in den Reihen der Résistance und der italienischen Resistenza, den 8. Mai 1945, den er in Turin erlebte, als das „Morgenrot der Menschheit“. Er erinnerte daran, dass an diesem Tag alle Angehörigen der Anti-Hitler-Koalition, die Kämpfer in den militärische Einheiten der alliierten Streitkräfte, die Partisanen in den vom deutschen Faschismus okkupierten Territorien, die Frauen und Männer aus dem antifaschistischen Kampf, in der Illegalität, im Exil oder in den Haftstätten bewiesen haben, dass die nazistische Bestie durch das gemeinsame Handeln der Völker besiegt werden konnte. Die bedingungslose Kapitulation war nur der sichtbare Ausdruck für den heroischen Kampf der Völker für ihre Befreiung.

Wir feiern diesen Tag als Tag der Befreiung von Faschismus und Krieg, wie auch in vielen anderen europäischen Ländern. In Italien am 25. April, der Tag, als Mussolinis Herrschaft, die in den letzten Monaten nur noch von SS und deutscher Wehrmacht gestützt worden war, endgültig besiegt wurde. In den Niederlanden am 5. Mai, als die letzten Wehrmachtsverbände dort kapitulierten. In Frankreich am 8. Mai, obwohl Paris bereits am 25. August 1944 von den vereinten Kräften der Résistance und der französischen Armee befreit werden konnte. In Russland und anderen osteuropäischen Staaten am 9. Mai als „Tag des Sieges“.

Auch wenn es unterschiedliche Tage der Befreiung sind – die antifaschistische Gemeinsamkeit bleibt. Daher erinnern auch wir an diesem Tag der Befreiung an alle Frauen und Männer, die unter Einsatz ihrer Gesundheit, ihrer Freiheit und ihres Lebens in allen Formationen der Anti-Hitler-Koalition sich für die Niederlage der nazistischen Barbarei eingesetzt haben.

Wir feiern alle Angehörigen der Anti-Hitler-Koalition. Wir erinnern an alle Einheiten der alliierten Streitkräfte, wobei wir nicht vergessen, dass die sowjetischen Truppen auf ihrem Weg von Stalingrad bis Berlin die höchsten Blutopfer für diese Befreiung erbringen mussten.

In einer Erklärung des ungarischen Präsidenten der FIR zum 8. und 9. Mai heißt es dazu: „Wir werden nicht zulassen, dass ihr Andenken aus politischen Erwägungen heute missachtet oder verdrängt wird. Wir protestieren gegen die Schändung und Beseitigung von Gedenkzeichen, gegen Regierungsanweisungen, Vertreter von Nachfolgestaaten der UdSSR von öffentlichen Gedenkveranstaltungen auszuschließen. Besonders empörend ist es, wenn solche Ausgrenzung von der Regierung des Staates kommt, der sich in seiner Rechtsstellung als Nachfolgestaat des faschistischen Deutschlands versteht. Wer glaubt, aus tagespolitischen Erwägungen zwischen „guten“ und „bösen“ Befreiern unterscheiden zu können, der missbraucht die Erinnerung an den Tag der Befreiung für Zielsetzungen, die das Andenken an die Befreier beschädigen.“

Wie man sieht, ist selbst das Datum 8. Mai 1945 bis heute geschichtspolitisch umkämpft. Schon im September 2019 behauptete das europäische Parlament in einer Resolution, der 8. Mai 1945 sei keine Befreiung für die osteuropäischen Staaten gewesen. Folgerichtig wird es im Europäischen Parlament keine Gedenkveranstaltung geben. Der Deutsche Bundestag erklärte schon vor einigen Wochen, man werde keine Vertreter der Russischen Föderation oder aus Belarus zum Gedenken an das Kriegsende einladen. Das Land Berlin lud für die eigenen Feierlichkeiten überhaupt keine ausländischen Repräsentanten ein, so, als habe es die militärische Zerschlagung der Nazibarbarei durch die alliierten Streitkräfte gar nicht gegeben.

Dass solche Vorgaben selbst auf kommunaler Ebene auf Widerspruch stießen, konnte man dankenswerterweise beim Gedenken an die knapp 50.000 Toten auf den Seelower Höhen erleben, als der parteilose Bürgermeister und der stellvertretende Landrat von der CDU ganz selbstverständlich gemeinsam mit den Botschaftern der Russischen Föderation, Belarus und Kirgistan Kränze niederlegte. Wer fehlte, war ein Vertreter der ukrainischen Botschaft und die Bundesregierung.

Solche politische Instrumentalisierung der Erinnerung macht deutlich, wie kompliziert es ist, dem 8. Mai 1945 einen angemessenen Platz im gesellschaftlichen Bewusstsein als „Tag der Befreiung von Faschismus und Krieg“ zu verschaffen.

Ihr alle kennt den offenen Brief der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano, die bis zu ihrem Tod immer wieder die Forderung erhob, „der 8. Mai muss Feiertag werden“. Sie betonte, am 8. Mai wäre Gelegenheit, über die großen Hoffnungen der Menschheit nachzudenken, über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – und Schwesterlichkeit. Und erst recht in Zeiten, in denen sich weltweit auch die „Nachfahren“ der Faschisten mit Geschichtsfälschungen, neuen Nationalismen und Rassismus, Demokratiefeindlichkeit und aggressivem Expansionismus hervortun.

Wir stehen heute vor der großen Herausforderung, wie es uns 80 Jahre nach der Befreiung, ohne die Zeitzeugen, die nicht mehr bei uns sind, gelingen kann, diese Perspektive auf den 8. Mai 1945 an die nachgeborenen Generationen weiterzugeben.

Ich bin mir sicher, das ist möglich, wenn wir in den Fokus unserer Vermittlung nicht nur die Befreiung selber stellen, nicht nur die Erinnerung an die Opfer und Verfolgten des Naziregimes, sondern auch danach fragen, welche Ideen die Nazigegner und Überlebenden des NS-Regimes, die Inhaftierten der Konzentrationslager und anderer Haftstätten für einen antifaschistisch-demokratischen Neubeginn hatten. Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von Dokumenten, nicht nur den – auch in eurem Aufruf zum heutigen Tag – zitierten Schwur von Buchenwald: „Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln! Schaffung einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit!“

Ich möchte aus der Vielzahl solcher Überlegungen drei andere Dokumente nennen, die bis heute Orientierungen geben können:

- das Prager Manifest der SoPaDe von Januar 1934

- das Manifest der italienischen Antifaschisten von Ventotene von 1941

- das Manifest der Überlebenden von Mauthausen vom Mai 1945.

Allen diesen Erklärungen sind drei Grundbotschaften gemeinsam, und das ist etwas, was mit dem 8. Mai 1945 als historische Lehre verbunden ist:

- Die demokratischen und antifaschistischen Kräfte müssen ohne politische Ausgrenzungen gemeinsam an den Neuanfang gehen.

- Der Faschismus muss mit seinen Wurzeln beseitigt werden, was auch die Überwindung von undemokratischer Machtzusammenballung oder den Missbrauch wirtschaftlicher Macht zur Durchsetzung politischer Interessen beinhaltete. Nur so ist eine demokratische und sozial gerechte Gesellschaft zu errichten.

- Es darf nie wieder von deutschem Boden aus Krieg ausgehen. Der Krieg ist zu ächten, und Kriegsvorbereitung ist durch das internationale Recht zu verfolgen. Dafür bedarf es auch einer transnationalen Organisation, die diese Rechtsnormen durchsetzen kann.

Bekanntlich war die Gründung der Vereinten Nationen das Ergebnis genau dieser antifaschistischen Überlegungen.

Der antifaschistische Widerstand in allen europäischen Ländern und die in ihm lebendigen Ansprüche und Hoffnungen auf eine Welt, „in der der Mensch dem Menschen ein Helfer ist“, legten die Grundlagen für die Konsequenzen, die 1945 gezogen wurden.

Diese Forderungen waren deckungsgleich mit den ersten Vorstellungen, wie sie im Sommer 1945 im Potsdamer Abkommen von allen Alliierten gemeinsam in den „Grundsätzen für die Behandlung Deutschlands“ formuliert worden waren. Zentral waren die Forderungen: von Deutschland dürfe nie wieder Krieg ausgehen, die Gesellschaft müsse demokratisch, human und sozial gerecht gestaltet werden, und die Macht der Kriegsprofiteure beseitigt werden.

Man formulierte die großen Ds: Denazifizierung, Demilitarisierung, Dezentralisierung, Demonopolisierung und Demokratisierung. Diese Regelungen sollten in allen vier Besatzungszonen gelten.

Folgerichtig fanden sich diese Zielvorstellungen auch in den ersten Länderverfassungen wieder. Ich zitiere in diesem Zusammenhang gerne die Hessische Landesverfassung. Es ging in der Tat um menschenwürdige Lebensverhältnisse, Rechte der organisierten Arbeiterbewegung, Frieden und soziale Verbesserung für alle, aufgeklärte Bildung und Wissenschaft, eine solidarische Alltagskultur und mitmenschliche Anteilnahme.

Ich muss sicherlich niemandem erklären, dass es einen großen Unterschied zwischen Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit gibt.

Dennoch bleibt das politische Vermächtnis der Überlebenden eine wichtige Orientierung nicht nur für unsere überparteiliche antifaschistische Organisation, sondern für das gemeinsame Handeln für antifaschistisch-demokratische Perspektiven in dieser Gesellschaft, die wir gegen „Zeitenwende“ und „Kriegstüchtigkeit“, gegen Rüstungsprofite und Klimakatastrophe verwirklichen müssen.

„Schaffung einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit“ – das bedeutet heute, gemeinsam mit Gewerkschaften und anderen Kräften der Zivilgesellschaft einzutreten für soziale Gerechtigkeit, Teilhabemöglichkeit für alle hier lebenden Menschen – nicht nur Inhaber eines deutschen Passes, Verteidigung von demokratischen und Freiheitsrechten und eine Friedensperspektive für ganz Europa.

Und ich denke, solche Übersetzungen der Vermächtnisse der Frauen und Männer aus Widerstand und Verfolgung in die heutige Zeit sind die einzige Möglichkeit, wie es uns gelingt, kommende Generationen mit der Bedeutung des 8. Mai 1945 vertraut zu machen.

In diesem Sinne bleibt der 8. Mai 1945 auch 80 Jahre nach der Zerschlagung der nazistischen Bestie für uns aktuell und zukunftsweisend.

Der 8. Mai muss ein Feiertag werden!