Im November 1951 fand in Moskau eine große Wirtschaftsdiskussion statt. Über die realen wirtschaftlichen Probleme, die offenbar ihr Anlass waren, wissen wir nichts, denn die Konferenz war und blieb geheim. Die theoretischen Kontroversen lassen sich nur insoweit erschließen, wie sie Stalin in seiner Schrift „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ zum Gegenstand seiner Kritik erhob. Diese waren unter anderem: die Frage der Warenproduktion im Sozialismus; Rolle, Wirkung und Zukunft des Wertgesetzes; die Frage, ob die Marxsche Reproduktionstheorie auch für den Kommunismus gilt, und die Frage, auf welche Art und Weise sich die Warenproduktion überwinden lässt.

Mit Stalins Schrift wurde zwar ein Markstein der damaligen Orthodoxie gesetzt, doch die Auseinandersetzungen hörten, durch Stalins Tod 1953 sicherlich befördert, nicht auf. Sie wurde nun zum Referenzpunkt von Freund und Feind.

Nach einer großen Debatte im Wirtschaftsinstitut der Akademie der Wissenschaften in Moskau 1956/57 wurde mit der Theorie der Warenproduktion im Sozialismus eine Doktrin, die im Gegensatz zur Position Stalins stand, offiziell anerkannt. Es geht dabei um die Behauptung von Warenbeziehungen innerhalb des staatlichen Sektors, die Existenz von Warenbeziehungen zwischen Industrie und Landwirtschaft ist unbestritten. Ihre Anhänger waren die sogenannten Towarniki (Towar = Ware). Sie gewannen bald die Oberhand. Diese Entwicklung in der Sowjetunion drückte auch den Diskussionen in den meisten der europäischen sozialistischen Länder ihren Stempel auf. Ein solches Dokument ist auch das Buch „Ware, Wert und Wertgesetz“ von Fritz Behrens, mit dem wir uns anhand von Textausschnitten auseinandersetzen wollen. Behrens erweist sich hier in vielerlei Hinsicht als Vordenker des NÖS(PL), auch wenn er in dessen Vorbereitung nicht einbezogen wurde. Er argumentiert nicht nur auf der Linie der Towarniki, wie man schon an der ständigen Bezugnahme auf sie ablesen kann, sondern lehnt auch die anderen oben genannten Stellungnahmen Stalins ab. Insofern haben wir hier mit Stalin und Behrens die konträren Positionen beisammen.

Der dritte Text, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen, ist ein Artikel mit dem Titel „Marx‘ Ideen und Vorstellungen vom Sozialismus im 21. Jahrhundert“ von Tian Yu Cao, der einen Marktsozialismus vertritt. Im Unterschied zur Theorie der Warenproduktion im Sozialismus geht es hier um tatsächliche Marktbeziehungen und tatsächliche Märkte. Der Autor ist zwar Auslandschinese, aber aufgrund seiner zahlreichen positiven Bezüge zu Lin Zili, der maßgeblichen Einfluss auf die Vermarktwirtschaftlichung der chinesischen Ökonomie ausübte, scheint es legitim zu sein, diesen Artikel als nicht aus der realen Welt gefallen zu diskutieren. Sozialismus bedeutet für Tian Nicht-Entfremdung plus Effektivität, und Grundlage für eine alternative Interpretation des Sozialismus sind zwei Ideen: Assoziation von freien und gleichen Produzenten und die Idee des gleichen Rechts. Damit bezieht er sich auf eine Passage aus der „Kritik des Gothaer Programms“, wo Marx den Austausch von geleisteten Arbeitsquanten gegen Konsumtionsmittel aus dem gesellschaftlichen Vorrat, „die gleich viel Arbeit kosten“, mit dem Prinzip des gleichen, bürgerlichen Rechts vergleicht. Die „alternative Interpretation“ geht dabei recht weit: Die Ideen sollen auf dem Boden einer Ordnung verwirklicht werden, in der sich die positiven Seiten des Marktes entfalten können, von den Arbeitsmärkten bis zu den Finanzmärkten. Die Arbeitswerttheorie wird abgelehnt, es wird die Arbeit und nicht die Arbeitskraft bezahlt …

Ergänzt wird die Arbeit an den Texten durch zwei kurze Videopräsentationen. Die erste, „Marktsozialismus – seine große Schwäche und sein möglicher Nutzen“, soll illustrieren, wie mit Hilfe von Methoden der Thermodynamik aufgezeigt wurde, dass jede Art von Marktbeziehungen quasi naturgesetzlich extreme Ungleichheit erzeugt, ein Marktsozialismus dennoch in einer Transformationsphase zur physischen Planung von Nutzen sein kann.

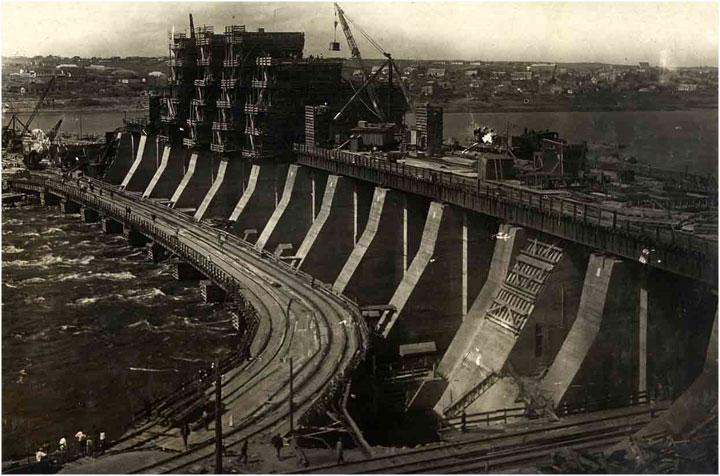

Die zweite leitet über zur „Perspektive Planwirtschaft“. Hier soll es nicht um einen Abriss der Planwirtschaft gehen, sondern mehr um die Bestimmung ihres historischen Ortes, die Skizzierung der Aufgaben und Probleme, die zu ihrer Realisierung bewältigt werden müssen, und inwiefern sie Schlussfolgerung aus der aufgezeigten Schwäche des Marktes ist.

Die „Kommunismuswerkstatt II“ findet vom 14. bis 16. November 2025 im Haus der Jugend, Deutschherrnufer 12 in Frankfurt am Main statt. Programm, weitere Infos und Anmeldung über die Website der Marx-Engels-Stiftung. Teilnhame inklusive Übernachtung und Verpflegung kostet 90 Euro, Mitglieder der SDAJ sowie auf Antrag Arbeitslose und Geringverdiener bezahlen 30 Euro.