So macht man sich Freunde. US-Präsident Donald Trump überzieht bekanntlich alle und jeden mit zwar unterschiedlichen, aber mehr oder weniger drastischen Zollforderungen. Zwar hat Trump die Höhe der Forderungen zum Teil erheblich abgeschwächt, dennoch würde eine Realisierung dieser Zölle eine massive Verteuerung bis zu einer Verhinderung von US-Importen bedeuten, deren Volumen die Höhe von 4,1 Billionen US-Dollar erreicht hat. Das dürfte eine erhebliche Verteuerung des US-Preisgefüges zur Folge haben, natürlich nicht des Lohngefüges. Nicht zu unterschätzen sind auch die Negativfolgen für die internationale Wettbewerbsposition der US-Industrie. Von der sich ergebenden internationalen Isolierung gar nicht zu reden. Das kann selbst ein Donald Trump nicht wollen. Auch die von ihm herbeiphantasierten Re-Investments, die Rückkehr der abgewanderten Industrien in die USA, sind in einem solchen extrem unsicheren Umfeld allenfalls ein Hoffnungswert – angesichts der mit erratisch noch euphemistisch umschriebenen Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten. Produktionsverlagerungen sind ein langwieriges und teures strategisches Geschäft, ungeeignet, um auf kurzfristige Problemstellungen zu reagieren. Es geht also, zumindest in der Hauptsache, um etwas anderes.

Schon in Trumps erster Amtszeit gab es die Erkenntnis, dass die Machtprojektion des Imperiums zu weit gefasst, zu teuer, nicht rational und letztlich dauerhaft nicht aufrechtzuhalten ist. Der Versuch eines Neuansatzes scheiterte allerdings komplett am Washingtoner Sumpf und den Neokonservativen in beiden Parteien und den Medien. Trump 2025 hat die postmoderne Realität begriffen: Es ist nicht wichtig, was du tust, sondern wie es medial erscheint. US-Politik ist seither ein schillerndes mediales Phänomen, ein Chaos aus Triumphalismus und zutiefst widersprüchlicher Erklärungen und Handlungen, hinter dem sich die Absichten, soweit es sie gibt, weitgehend verbergen. Trumps Zollpolitik entspricht seinem nun üblichen mafiösen Verhandlungsstil: „Ich kenne dich und deine Familie und weiß, wo ihr wohnt …, aber ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Und nun darfst du mir den Arsch küssen.“ Letzteres: O-Ton Trump. Trumps Phantasie dürfte sich in den Regionen antiker Großkönige bewegen, vor denen sich Vasallen wie Unterworfene in den Staub warfen, um ihre bedingungslose Ergebenheit zu demonstrieren. Aber wie schon in der Antike: Es klappt nicht immer.

Im Zentrum der Zölle, dieser ökonomischen Kriegserklärung Washingtons, stehen die BRICS-Hauptstaaten. Allerdings denken Wladimir Putin und Massud Peseschkian, die Führer der am meisten sanktionierten und mit allen Formen der Großmachtaggression überzogenen Staaten, gar nicht daran, vor Trump zu Kreuze zu kriechen. Russland exportiert unverzichtbare Waren, wie beispielsweise Uran, in die USA. Der Wert: gerade einmal 3,0 Milliarden US-Dollar (0,04 Prozent/BIP). Iran bringt es auf einen Warenexport von verschwindend geringen 6,2 Millionen US-Dollar (0,00035 Prozent/BIP). US-Zölle sind hier komplett irrelevant. China, das sich mit Indien den US-Vorwurf der Energiekumpanei mit Russland teilt, exportiert Waren im Wert von 438,7 Milliarden US-Dollar (1,07 Prozent/BIP). Das ist in absoluten Zahlen das meiste unter den BRICS-Hauptländern. Aber China verfügt über so viele unverzichtbare natürliche und ökonomische Ressourcen wie beispielsweise seltene Erdmetalle, dass der US-Präsident schleunigst den Rückwärtsgang einlegen musste, als Peking verschnupft gegen die Zölle hielt.

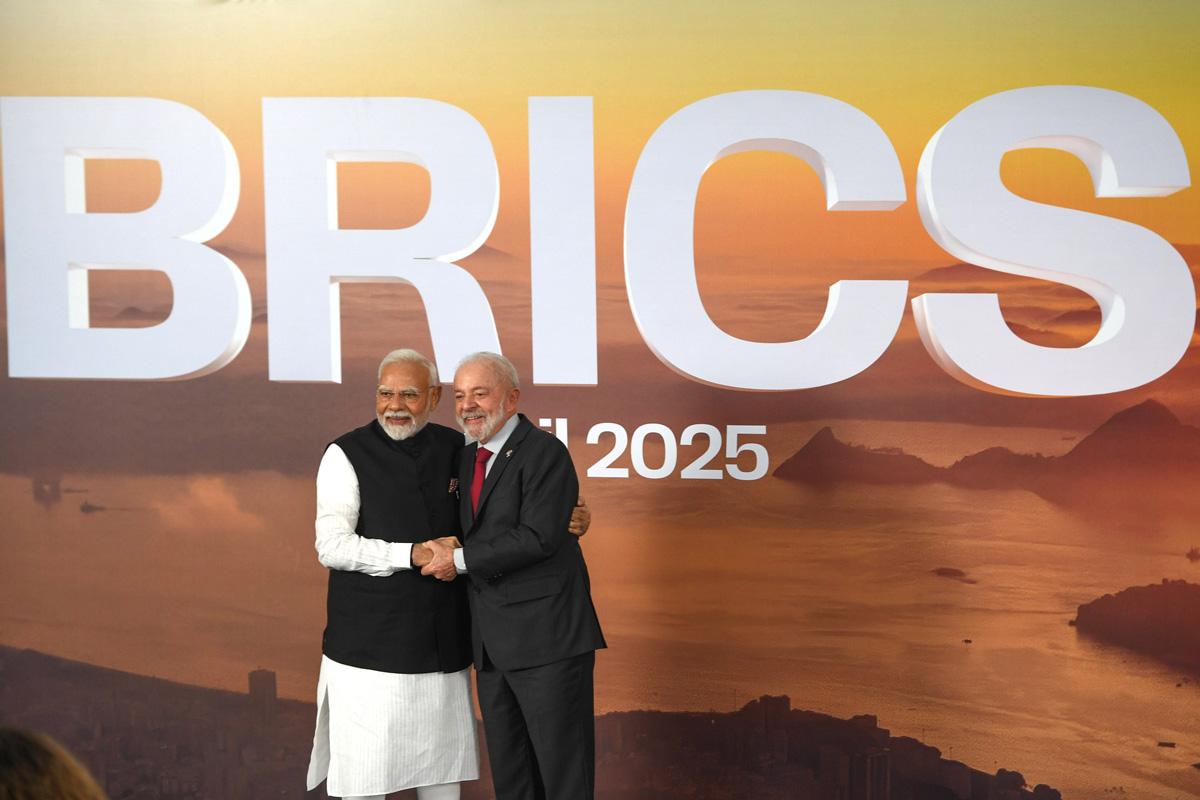

Überrascht hat mache Beobachter die entschiedene Reaktion des brasilianischen Präsidenten, Luiz Inácio Lula da Silva, den der US-Präsident mit einer 50-Prozent-Zollforderung dazu bringen wollte, den Prozess gegen seinen Vorgänger Jair Bolsonaro wegen Planung eines militärischen Umsturzes einstellen zu lassen. Brasiliens Warenexportvolumen in die USA erreicht den Wert von 42,3 Milliarden US-Dollar (0,85 Prozent/BIP). Nicht gerade Peanuts, aber für Brasilia handhabbar. Den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa wollte Trump mit dem natürlich dreist vorgeschobenen Vorwurf eines „weißen Genozids“ weichkochen, also eines systematischen Massenmords an weißen südafrikanischen Farmern. Eine Zollforderung von 50 Prozent sollte das Übrige tun. Das Land am Kap exportiert Güter im Wert von 14,7 Milliarden US-Dollar (1,43 Prozent/BIP) in die USA. Ersatz zu finden ist keine einfache Aufgabe für Pretoria, aber die jahrzehntelange Apartheiderfahrung generiert auch eine besondere Entschlossenheit. Die 50-Prozent-Forderung gilt auch den „Kriegsunterstützer“ Indien. Indien exportiert Waren im Wert von 87 Milliarden US-Dollar in die USA (0,49 Prozent/BIP). Nicht unwichtig: IT, elektronische und pharmazeutische Produkte ergeben auch einen Hebel.

Es geht um die Eindämmung von BRICS und die Kannibalisierung der Vasallen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts warnen angloamerikanische Geostrategen vor dem Entstehen eines strategischen Herausforderers. Mit der militärischen Stärke Russlands, Irans und Chinas, mit dem rapiden ökonomischen Aufstieg der BRICS ist das Befürchtete nun Realität geworden. Der „Werte-Westen“ ist dabei, seine Position als stärkste und technologisch fortgeschrittenste Macht des Globus zu verlieren. Trumps Zollkrieg soll diese Entwicklung aufhalten und das Imperium aus den Ressourcen der in Washingtons Sicht „überprivilegierten Vasallen“ reindustrialisieren. Die Chancen dazu sind gering. Zumindest wenn BRICS, der Globale Süden, begreift: Erfolgreich sind wir nur gemeinsam.