Voller Optimismus über den bevorstehenden Sieg des Proletariats haben sich Karl Marx und Friedrich Engels recht wenig mit der Frage befasst, wie sich Gesellschaften entwickeln, die sich historisch überlebt haben, aber nicht in der Lage sind, die notwendigen grundlegenden Veränderungen durchzuführen, um eine höhere Stufe der Produktivität und menschlichen Kultur zu erklimmen.

An einigen Stellen ihres Gesamtwerkes aber blitzt diese Frage auf – oft als sonst drohender Hintergrund für die Illustration eines gelungenen Übergangs zur nächsthöheren Entwicklungsformation. Mitte der 1880er Jahre – also nach dem Tode von Marx – befasst sich Engels mit dem „Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates“ und damit auch mit der Herausbildung der ersten Klassengesellschaften überhaupt. Den zeitweise chaotischen Übergang von der zunächst im heutigen Deutschland vorherrschenden Gentilverfassung, nach der grob berechnet rund 6 Millionen Menschen ihren Alltag organisierten, über die zwangsweise Eingliederung in das Römische Reich als den Höhepunkt der Sklavenhaltergesellschaften bis zum Übergang zum Feudalismus untersucht er in einem eigenen Kapitel „Die Staatsbildung der Deutschen“. Darin heißt es unter anderem: „Die Gesellschaftsklassen des neunten Jahrhunderts hatten sich gebildet, nicht in der Versumpfung einer untergehenden Zivilisation, sondern in den Geburtswehen einer neuen. (…) Die Deutschen hatten in der Tat Europa neu belebt, und darum endete die Staatenauflösung der germanischen Periode nicht in normännisch-sarazenischer Unterjochung, sondern in der Fortbildung der Benefizien und der Schutzergebung (Kommendation) zum Feudalismus und mit einer so gewaltigen Volksvermehrung, dass kaum zweihundert Jahre nachher die starken Aderlässe der Kreuzzüge ohne Schaden ertragen wurden.“ Er entwickelt damit eine Art Positivschablone der Ablösung einer Formation durch die nächste. Rund ein Vierteljahrhundert vorher – zur Jahreswende 1858/1859 – hatte Karl Marx diesen Gedanken so verallgemeinert: „Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind.“ Er fügt dann zwar den optimistischen Satz an: „Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann …“ Aber der Zusammenhang der Schriften der beiden Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus macht deutlich, dass sie bei der Formulierung „im Schoß der alten Gesellschaft“ nicht die gesamte „Menschheit“, nicht den gesamten Globus, sondern die einzelnen als Nationalstaaten formierten Teile dieses Globus im Blick hatten.

Schrittmacherrolle nicht erfüllt

Ihre Positivschablone für die Ablösung der einen Formation durch die jeweils höhere sah für ihre Wirkungszeit im 19. Jahrhundert schablonenhaft verkürzt so aus: Im Schoße der damals hinsichtlich ihrer Produktivkraft höchstentwickelten Gesellschaften, namentlich in England, gefolgt von Frankreich, mit einigem Abstand dann Deutschland, Italien, mit Einschränkungen Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika, entstehen die diese Formation ablösenden Kräfte, die sich um das Proletariat dieser Länder als „Klasse für sich selbst“ bilden und die Herrschaft der Bourgeoisie und damit das überlebte Privateigentum an Grund und Boden und Privateigentum an Produktionsmitteln wegfegen. Diese historische Befreiungsaktion ermöglicht es den vom Kapitalismus unterdrückten anderen Völkern der Erde, ebenfalls zu sozialistischen Produktionsverhältnissen überzugehen. Das gilt auch für Völker, die selbst noch in vorkapitalistischen, also meist in feudalen Strukturen verhaftet blieben. Wir wissen heute: Diese dem (west-)europäischen (Teil-)Kontinent hoffnungsvoll zugewiesene Schrittmacherrolle haben die Gesellschaften des Anhängsels der asiatischen Kontinentalmassen nicht ausgefüllt.

Niedergang hier, Aufstieg dort

Wer sich in der Vergangenheit scheute, sich mit den Zahlen und Daten dieses Niedergangs der alten Kolonialmächte des 19. Jahrhunderts auseinanderzusetzen und lieber in Bildern denkt, mag sich als Beleg dafür das um die Welt gehende Bild des Bettelbesuchs der Elite der westeuropäischen Staatsführer beim US-amerikanischen Präsidenten am 18. August 2025 über den Schreibtisch oder das Bett nageln. Wie Internatsschüler hatten sie sich – nachdem sie vorher im Flur aufgereiht brav schweigend vor dem Lehrerzimmer ausharrten, bis sie gerufen wurden – vor dem Schreibtisch ihres Schuldirektors im Halbkreis versammelt, um sich von ihm die neuen Verhältnisse der Welt erklären zu lassen. Wenn daneben noch ein zweites Bild passt: Am 16. Januar 1898 erschien in der Pariser Tageszeitung „Le Petit Journal“ eine bissige Karikatur, die die damalige Periode der Aufteilung der Welt auf den Punkt brachte. Gierig über einem Kuchen mit der Aufschrift „China“ sitzend zerschneiden in diesem Bild Queen Victoria – also Großbritannien –, Kaiser Wilhelm II. – also Deutschland – und der russische Zar Nikolaus II., misstrauisch beäugt von Marianne – also Frankreich – und einem Samurai-Krieger – also Japan –, das damals von knapp 400 Millionen Menschen bevölkerte Reich der Mitte. Zwischen diesem 16. Januar 1898 und dem 18. August 2025 liegt die Periode des Niedergangs der westeuropäischen Staaten und des Aufstiegs des von ihnen einst als zu zerschneidenden und zu verspeisenden Kuchen betrachteten China seit dessen Befreiung vom Kapitalismus durch die Kommunistische Partei im Jahre 1949.

Kein Stück vom Kuchen für Merz & Co.

Was bedeutet das für uns hier in den Ländern, deren herrschende Klassen einst die Welt unter sich aufteilen wollten, deren heutige Repräsentanten aber nun wie eingeschüchterte Schuljungen vor den Schreibtischen der heute Mächtigen hocken?

An den Grundlinien der von Marx und Engels entwickelten Abfolge von Gesellschaftsformationen hat sich nichts geändert bis auf eines: Der Begriff „Gesellschaft“ kann heute nicht mehr national, noch nicht einmal kontinental, sondern muss global gedacht werden. Das Bild aus dem Weißen Haus in Washington, das unsere heutige Epoche abbildet, verdichtet nur die Ströme der Daten und Fakten, die jeder in den Wirtschaftsspalten aller großen Zeitungen in England, Frankreich und namentlich Deutschland nachlesen kann: Ökonomischer Abstieg hier und beständiger Aufstieg der BRICS-Staaten dort. Das Zusammenscharen der einst Mächtigen um den ebenfalls vom Niedergang erfassten amerikanischen Ziehsohn als ihrer letzten Hoffnung auf wenigstens abgeleitete Weltgeltung ändert an diesen Fundamentalprozessen nichts: Der Kuchen ist wie im Märchen vom dicken fetten Pfannkuchen den feisten Zerschneidern von der Platte gehopst, hat sich selbstständig gemacht und nährt nun die Völker des sogenannten globalen Südens. Zurück bleiben mit nun nutzlos gewordenen Messern Starmer, Merz und Ma-cron als traurige Nachfolger von Victoria, Wilhelm und Nikolaus.

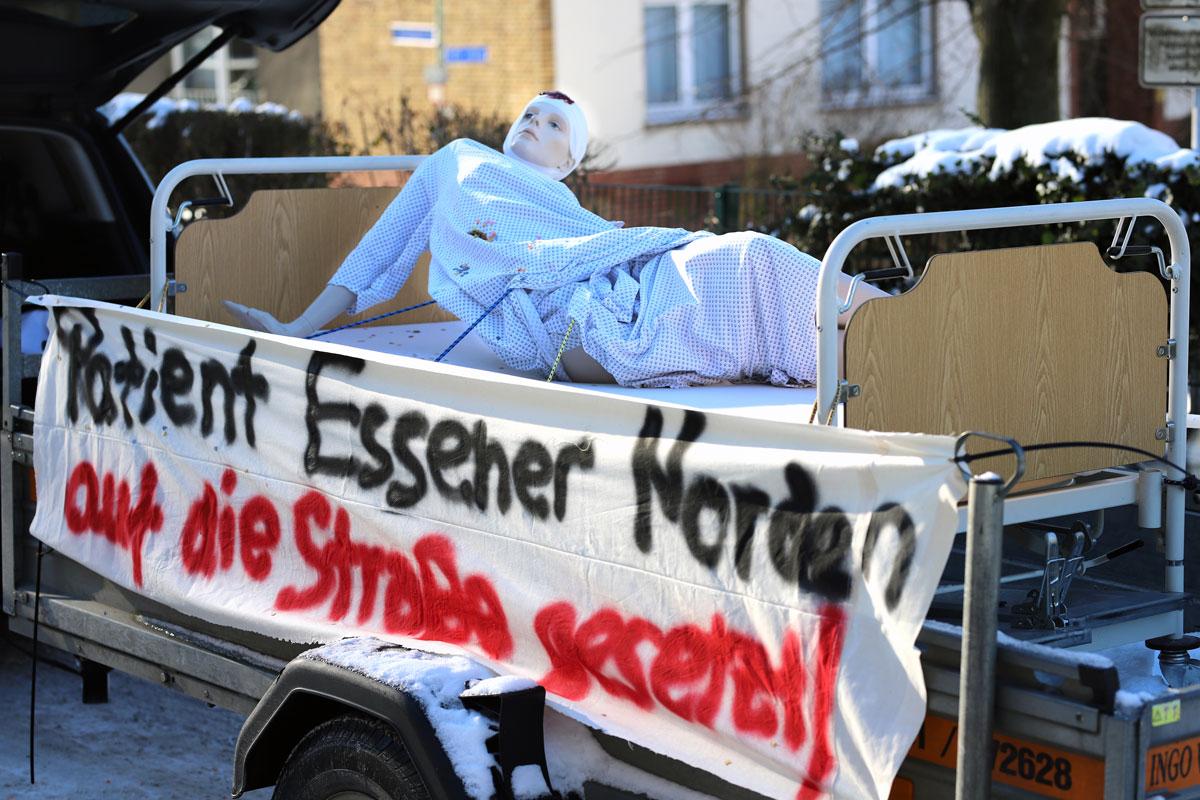

Ihren von ihnen in eine historische Sackgasse geführten Völkern droht nun das, was in Engels’ Ausführungen über den Wechsel gesellschaftlicher Formationen als für das germanische Volk vor gut 1000 Jahren gerade noch vermieden angedeutet wurde: die „Versumpfung einer untergehenden Zivilisation“. Jeder und jede, die es mag und erträgt, kann an den täglich einlaufenden Meldungen und Zahlen diese Versumpfung nachzeichnen: Deindustrialisierung, zerfallende Infrastruktur, hunderte im Laufe weniger Jahre geschlossener Frei- und Hallenbäder, Bibliotheken und Theater.

Besinnen auf revolutionäre Traditionen

Derweil ziehen nicht nur die Handelsströme, sondern zieht die Geschichte an diesem versumpfenden Halbkontinent vorbei, bilden sich neue ökonomische und damit politische Zentren vor allem in Asien, aber in enger Anlehnung vor allem an das Reich der Mitte aber auch in Afrika und Lateinamerika. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ etwa beschrieb das am 21. August so: „Der brasilianische Präsident und der ausländische Autoboss reißen gemeinsam die Hände in die Höhe und strahlen um die Wette. Die beiden Männer feiern den Produktionsstart in der neuen Autofabrik. Lula da Silva freut sich über die Investition und die Arbeitsplätze, der Autoboss hofft auf gute Geschäfte. Früher handelte es sich bei solchen Bildern zuverlässig um die Chefs deutscher Autokonzerne. Doch die Hand, die Lula vor einigen Tagen in die Höhe reckte, war die von Mu Feng, Chef des Great-Wall-Motors-Konzerns, einem von Dutzenden Autokonzernen Chinas.“

Von der Möglichkeit, dass etwa die „Deutschen … in der Tat Europa neu belebt“ hätten, wie es Engels mit Blick auf unsere Vor-Vorfahren beschrieben hat, ist angesichts der Jammertruppe um Merz und Klingbeil weit und breit nichts zu sehen. Das würde sich als geschichtliche Möglichkeit erst dann abzeichnen, wenn sich im Schoße dieser Gesellschaft, in der die 84 Millionen Menschen zwischen Rhein und Oder leben, die Kräfte herausbilden, die der drohenden „Versumpfung“ ein entschiedenes „Nein!“ entgegenschleudern. Das könnten mit vernünftiger historischer Perspektive nur Menschen um die sich ihrer revolutionären Traditionen besinnenden fortschrittlichen Kräfte dieses Landes sein. Angefangen mit den Bauernkriegen vor 500 Jahren über die immerhin Kaiser Wilhelm II. ins Exil jagende Revolution vom November 1918 bis hin zur Gründung der DDR als bisher größter Errungenschaft der deutschen Arbeiterklasse gibt es diese Traditionslinie. Sie wiederzubeleben ist der einzige Weg, um der drohenden Versumpfung dieses Landes zu entkommen und diesem Volk an der Seite der aufstrebenden BRICS-Staaten eine bessere Zukunft zu erkämpfen.

Diesen Text hat der Autor für die Rubrik „Marx Engels aktuell“ auf marx-engels-stiftung.de geschrieben. In dieser Serie spiegelt Manfred Sohn einmal im Monat aktuelle Ereignisse an Aussagen der beiden Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Es geht darum, mit der Marxschen Methode alles kritisch zu hinterfragen, darum, die moderne Welt besser zu verstehen. Wir haben den Text gekürzt und redaktionell geringfügig bearbeitet.