Am 1. September, nur fünf Monate nach der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen, startete die Forderungsbefragung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder (ohne Hessen). Für die 2,6 Millionen Tarifbeschäftigten sowie Beamtinnen und Beamten in den Landesbehörden, den Unikliniken, Teilen der Polizei, der Forstwirtschaft und in den Schulen werden die Weichen gestellt: Die Gewerkschaften ver.di, GEW, IG BAU und GdP führen jetzt Befragungen durch, die als Grundlage für die Tarifverhandlungen dienen, die am 3. Dezember starten.

Schon in der Forderungsbefragung lässt sich erkennen, wie sehr der Tarifabschluss bei Bund und Kommunen die aktuelle Tarifrunde prägt. Der Orientierungsrahmen, den die Bundestarifkommission von ver.di dafür beschlossen hat, schlägt eine Lohnforderung im Volumen von 7 Prozent vor. In der Einleitung zur ver.di-Befragung ist zu lesen, dass die Erfahrungen der vorausgegangenen Tarifrunde gezeigt hätten, „dass für viele Kolleg*innen die Entgeltforderung die wichtigste war“. Deshalb wolle die Bundestarifkommission den Fokus darauf legen.

Die mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vereinbarten Lohnerhöhungen bei Bund und Kommunen gleichen die Reallohnverluste der letzten Jahre nicht aus. Bei der unklaren Inflationsentwicklung und mit Blick auf die lange Laufzeit des Tarifvertrages können weitere Reallohnverluste auch für die Zukunft nicht sicher ausgeschlossen werden. Diese Erfahrungen aus dem TVöD-Abschluss sind bei der jetzt vorgeschlagenen Forderungshöhe von 7 Prozent nicht berücksichtigt. Der Vorschlag dient dazu, die Erwartungen der befragten Beschäftigten zu begrenzen. Oder anders formuliert: Es ist eine indirekte Aufforderung, keine zu hohen Forderungen zu stellen.

Forderungen zu Arbeitszeit oder -belastung sind nicht Teil der Befragung. Dabei sind die Ergebnisse der großen Arbeitszeitbefragungen, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden, auf den Länderbereich übertragbar und könnten entsprechend genutzt werden. Das Themenfeld soll offenbar vermieden werden, nachdem mit dem TVöD-Abschluss die Möglichkeit der freiwilligen Arbeitszeiterhöhung auf 42 Stunden festgeschrieben wurde. Nun wird also versucht zu verhindern, dass diese Regelung durch eine Tarifierung im zweiten Bereich des öffentlichen Dienstes zementiert wird.

Auf eine Forderung zu den Themen Arbeitszeit und Arbeitsbelastung zu verzichten, könnte sich jedoch als fatal erweisen. Wenn die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst der Länder es für den nächsten richtigen Schritt halten, ganz im Sinne der schwarz-roten Regierung die Deutschen zu mehr Arbeitszeit und Leistung zu zwingen, werden sie schon dafür sorgen, dass dieses Thema Teil der Tarifrunde sein wird. Eine Vogel-Strauß-Taktik im Vorfeld wird dazu führen, dass die Belegschaften nicht auf diesen Angriff vorbereitet sind, weil sie die dafür notwendigen Diskussionen nicht führen. Dazu gehört die Frage um eine Reduzierung der Arbeitszeit bei gleichzeitiger starker Lohnerhöhung für alle Beschäftigten. Um die Betriebe streikfähig zu machen, muss darüber hinaus eine Verbindung zum Aufrüstungs- und Kriegskurs des deutschen Monopolkapitals und seiner Bundesregierung hergestellt werden.

Eine Möglichkeit, die genutzt werden sollte, diese Verbindung und weitergehende Forderungen in die Tarifrunde hineinzutragen, ist die einzige offene Frage der Erhebung: „Welche weiteren tarifpolitischen Themen sind dir wichtig?“ Noch wichtiger wird es jedoch sein, den aktuellen Kanonen-statt-Butter-Kurs in den Betrieben, auf Gewerkschaftstreffen und vor allem auf den Streikversammlungen zu diskutieren, und einzuüben, wie man dagegen kämpfen kann. Die großen Streiks in Frankreich oder die Arbeitsniederlegungen bei Rüstungstransporten in Italien zeigen, wo es hingehen muss. Nun gilt es, Schritte in diese Richtung zu gehen.

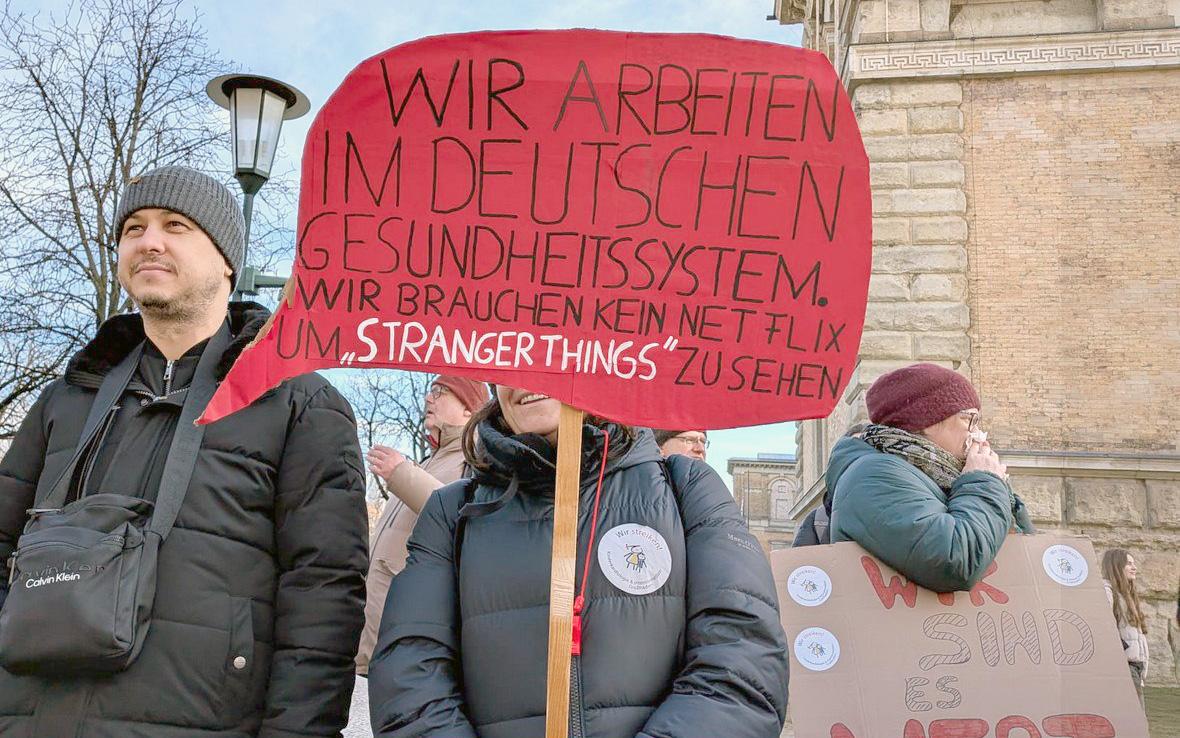

Eine solche Orientierung wird von großen Teilen der deutschen Gewerkschaften vermieden. Sie schüren die Hoffnung, auch in dieser Tarifrunde noch einmal mit einem blauen Auge davonzukommen. Damit verringern sie die Chance, den schlechten gewerkschaftlichen Organisationsgrad im Länderbereich, der die Zurückhaltung bei den Forderungen vermeintlich angemessen erscheinen lässt, maßgeblich zu verändern. Mit Blick auf die ökonomischen und politischen Kämpfe der nächsten Jahre ist es aber unverzichtbar, die Gewerkschaften zu stärken. Dafür braucht es eine kämpferische Tarifrunde der Länder. Und die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften brauchen dabei Unterstützung und Solidarität – auch von außerhalb der Betriebe.

Vernetzung: Tarifrunde der Länder

Zur Tarifrunde der Länder (TdL) findet am 20. Oktober von 19.30 bis 21 Uhr die zweite Videokonferenz zur gemeinsamen Beratung und Vernetzung statt. Die Teilnahme ist für alle Genossinnen und Genossen aus TdL-Betrieben sowie Grundorganisationen sinnvoll, die die Tarifrunde an einem Betrieb solidarisch unterstützen wollen.

Anmeldung über: betrieb.gewerkschaft@dkp.de