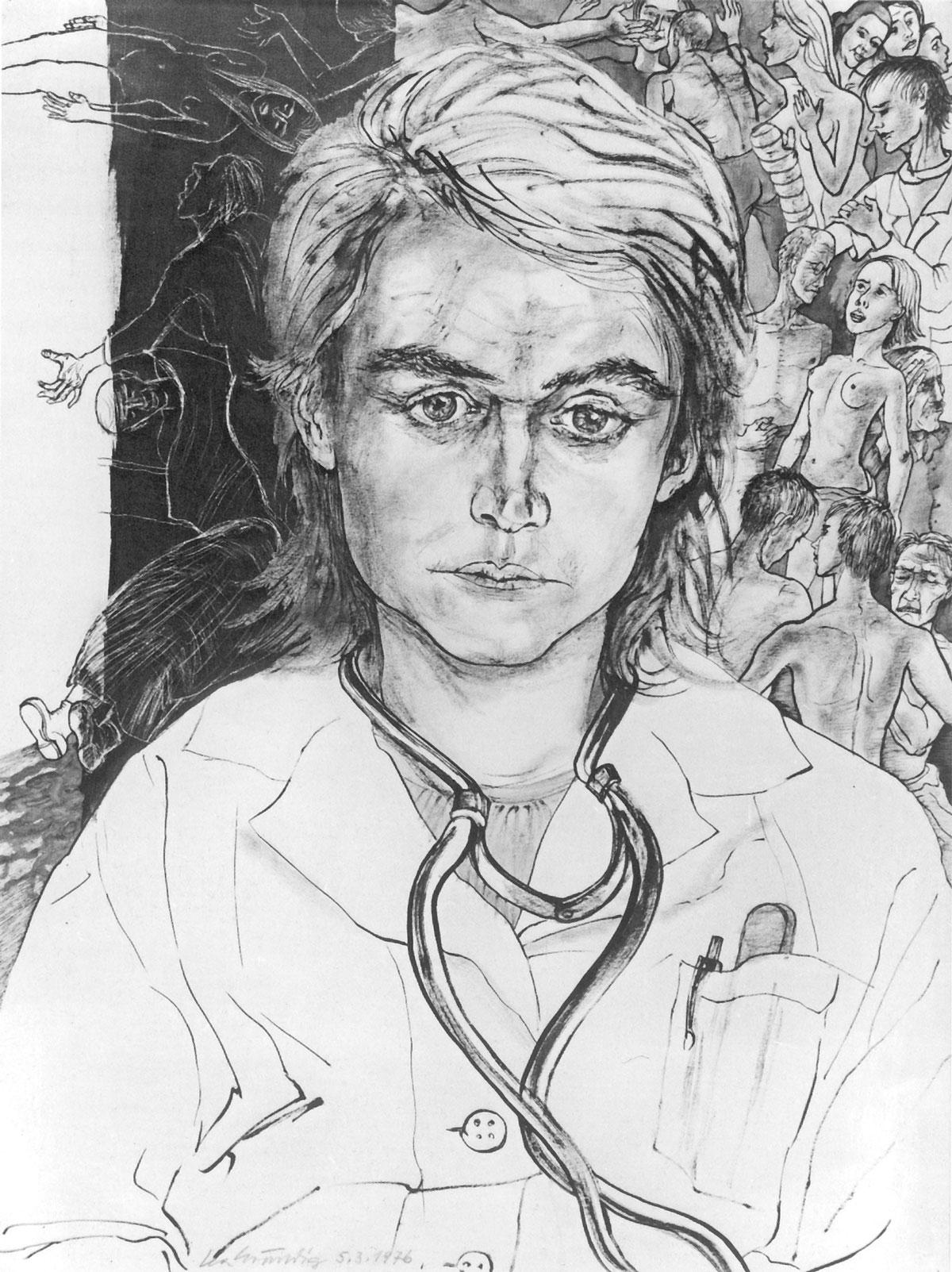

Das Werk der Künstlerin, Jüdin und Kommunistin Lea Grundig (1906 – 1977) entstand in der Weimarer Republik, unter dem Faschismus, im Exil und beim Aufbau des Sozialismus in der DDR. Sigrid Jacobeit, Ethnologin und ehemalige Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, hat sich 2022 mit Studierenden auf Spurensuche begeben, um Leben und Werk von Lea und Hans Grundig näher zu kommen. Entstanden ist „Eine Hommage an den Menschen – Zum künstlerischen Schaffen von Lea Grundig (1926 – 1977)“. Das Buch, das im Sommer erschienen ist, lässt zahlreiche Weggefährten der Grundigs zu Wort kommen, befasst sich mit ihren Freundschaften, mit Lea Grundigs Werken im Exil in Palästina, mit ihren Darstellungen von Frauen und Liebenden und ihren Illustrationen für Kinderbücher. Enthalten sind zahlreiche Abbildungen und der Text Lea Grundigs „Die Kunst in Zeiten des Krieges“. Enthalten ist auch ein Kapitel „Lea Grundig illustriert das Manifest der Kommunistischen Partei“ von Andreas Wessel. Der Text fußt auf einem Gespräch des Autors mit Andreas Hüllinghorst vom Verlag 8. Mai, in dem 2020 das Buch „Elfteiliger Bildzyklus zum Manifest der Kommunistischen Partei“ mit farbigen Grafiken von Lea Grundig erschienen ist. Das Gespräch kann hier angehört werden: uzlinks.de/Grundig-Manifest. Wir veröffentlichen im Folgenden redaktionell bearbeitete Auszüge aus diesem Kapitel zur Kunsttheorie und Kunstpraxis bei Lea und Hans Grundig.

Lea Grundig hat es oft betont: Ohne Betrachter ist das Werk tot, erst der Betrachter erweckt es zum Leben. Hans und Lea Grundig hätten erst mal bestritten, eine ausgearbeitete Kunsttheorie zu haben, aber aus Bescheidenheit. Sie haben sich beide nicht als Theoretiker gesehen. Aber sie haben sich viele Gedanken gemacht, was ihre Rolle als Künstler in der Gesellschaft ist und was ihre Arbeit in der Gesellschaft für eine Bedeutung hat.

Ihre theoretische Beschäftigung mit Kunst und dem Künstlersein zerfällt in zwei Phasen. Lea und Hans haben sich 1926 kennengelernt, sie haben dann eine ganz außergewöhnliche Arbeits-Lebens-Gemeinschaft gebildet; Lea Grundig hat später immer von „Hans und Lea Grundig“ als einer Einheit gesprochen. Nachdem Hans dann relativ früh an den Folgen des KZ-Aufenthalts verstorben war, hat sie sein Werk und auch sein Denken mit vertreten.

Weg vom Individualkult

1926 war die Frage für die beiden, die damals auch gemeinsam in die KPD eingetreten waren: Was ist eigentlich unsere Stellung als Künstler in der Gesellschaft? Es ging zuerst gar nicht um das Problem „Was ist das Kunstwerk?“ oder „Wie wirkt ein Kunstwerk?“, sondern ganz konkret: „Was sind wir eigentlich in dieser Gesellschaft?“. Die beiden haben ganz klar gesagt: Wir müssen weg von diesem Individualkult als Künstler, von diesem Verständnis als Bohème, vom Verständnis als Künstler, der die Gesellschaft und die Verhältnisse von außen betrachtet. Unsere Arbeit als Künstler ist nur legitim – auch gerade als Kommunisten –, wenn wir Teil des produzierenden, schaffenden Volkes sind, Teil des Proletariats. Sie gingen sogar so weit zu sagen: Wenn wir mit etwas anderem als der Kunst im direkten Kampf nützlicher sein können, dann müssen wir dies zuerst tun und das Kunstmachen zurückstellen.

Sie haben ihre Kunst tatsächlich in den Dienst des Kampfes gestellt. Ihre Beschäftigung mit der Druckgrafik hat begonnen, weil das eine Möglichkeit war, direkt Breitenwirkung zu erzielen. Sie haben angefangen mit Holzschnitt, dann Linolschnitt, und haben sich in diese Technik völlig neu eingearbeitet: das ist billig, man kann schnell arbeiten und man kann auch relativ schnell Abzüge machen, auch auf kleinen Handpressen. Lea Grundig hat immer wieder betont, dass die Grafik eine große Tradition nicht nur in der Kunstgeschichte, sondern auch als Propagandamaterial hat. Sie haben diese Druckgrafiken in relativ großer Auflage hergestellt und für 20, 30 Pfennig verkauft. Das waren Blätter, die direkt Propaganda sein sollten, aber auch Blätter, die sich die Arbeiter als Schmuck in die Stuben gehängt haben, auch als Kampf gegen den Kitsch. Das wurde auch so gesagt: Wir können den Leuten das ja nicht wegnehmen, wenn wir nicht was Besseres zu bieten haben – und bezahlbar.

In direkter Wechselwirkung

Sie haben dann weitergemacht mit Kaltnadelradierungen und auch dort die Wirkung direkt studiert, sie haben Anregungen aus den (Partei-)Versammlungen mitgenommen: Was die Leute bewegt, wozu sie Bilder haben wollen, wozu Bilder geschaffen werden können, und haben dann versucht, in direkter Wechselwirkung zu arbeiten. Sie haben geschaffen, gezeigt, verkauft, geguckt, wie ist die Reaktion, sind wieder zurück ins Atelier gegangen und haben weitergearbeitet. Die „Kunsttheorie“ war sehr praxisorientiert, sie haben aber zusätzlich in ihren Briefen mit sich gerungen: Wo wollen wir hin, was können wir tun, was dürfen wir eigentlich tun? Wir dürfen uns, das war ganz klar, als Kommunisten nicht zurückziehen in irgendeine Privatwelt als Künstler, wir müssen sehen, wo wir jetzt in dem Moment eingreifen können. Hans Grundig schrieb im Dezember 1926 an Lea: „Solange wir nicht mitten im Schaffensprozess der Menschen stehen, sind alle Kunstschulen und Akademien überflüssig und wertlos.“ (Zitiert nach Grundig, Hans: „Künstlerbriefe aus den Jahren 1926 bis 1957“, Rudolstadt 1966, Seite 41)

Kunst und Erkenntnis

Die zweite Phase beginnt nach dem Ende des Krieges, als sie sich wieder zusammengefunden hatten. 1948 kam mehr in den Blickpunkt, sich damit zu beschäftigen, was Kunst sein kann und sein soll in der neuen Gesellschaft, die sie mit aufbauen wollten. Da trat dann der Aspekt „Kunst als Erkenntnismittel“ mehr in den Mittelpunkt. In den Kämpfen der 1920er Jahre bis 1933 haben Hans und Lea Grundig das einfach getan, aber sie haben es für sich noch nicht reflektiert. Sie haben tatsächlich oft sehr direkt reagiert auf das, was sie vorgefunden haben; man kann sagen, dass sie das richtige Gespür dafür hatten, was damals wichtig war, was gebraucht wurde. Die mehr theoretische Beschäftigung, wie der Zusammenhang zwischen Kunst und Erkenntnis ist, zwischen Fühlen und Denken – das war immer ein ganz wichtiges Begriffspaar für die beiden –, die kam später.

Fühlen und Denken müssen eine Einheit bilden für den Künstler. Man kann keine Kunst schaffen, ohne zu denken, das war für die Grundigs zentral. Otto Dix war zum Beispiel für beide ein wichtiger Fixpunkt, an dem sie sich Mitte der 1920er Jahre orientierten. Aber sie waren ab einem gewissen Punkt enttäuscht, weil sie sagten, er arbeite ihnen zu sehr aus dem Erlebnis heraus, dem reinen Erlebnis, aus der Sensation, aber der Künstler muss immer auch denken und er muss in der Arbeit Denken und Fühlen verbinden und muss auch wiederum das Denken und Fühlen beim Betrachter zusammen ansprechen.

Der Bitterfelder Weg

Es war Lea Grundig, die das dann nach dem Tode von Hans Grundig im Jahre 1958 schriftlich niedergelegt hat und sich intensiver damit beschäftigte. Als Präsidentin des Künstlerverbandes wurde von ihr auch erwartet, das in den Referaten auszuformulieren. Bis dahin hat sie ihre Überlegungen sehr häufig in Diskussionsrunden geäußert. Ich habe Zeitzeugen befragt und viele schöne Erinnerungen gehört an die Art und Weise, wie Lea Grundig in Diskussionen gewirkt hat. Da hat sie mit sich und den Leuten um das Verständnis dessen gerungen, was Kunst sein soll, hat aber immer gesagt, auch ihr Verständnis von Kunst entwickelt sich in der Zusammenarbeit mit den Betrachtern, entwickelt sich mit der Gesellschaft. Sie hat sich ganz explizit eingebracht in dem „Bitterfelder Weg“ und ist in die Betriebe gegangen und hat mit den Arbeitern dort gearbeitet. Und zwar nicht, um zu sagen: Ich bin die Künstlerin, ich zeige euch mal, wie man zeichnet, sondern sie hat betont: Ich nehme mindestens genauso viel mit für meine Entwicklung und auch für die theoretische Entwicklung, für das Verständnis: Was bin ich als Künstler in dieser sozialistischen Gesellschaft?

Sie war da völlig offen und auch sehr vorurteilslos. Sie hat einen Anspruch wie „Ich bin Künstler, wer ist mehr“ nicht nur nicht vor sich hergetragen, sondern ihre Bescheidenheit in diesen Diskussionen ist von mehreren Zeitzeugen immer wieder hervorgehoben worden. Sie wollte die Rückmeldungen auf ihre Arbeit und ihre Gedanken haben und ist darauf sehr detailliert eingegangen.

Künstler im Sozialismus

Dietmar Dath schrieb im Vorwort des Ende 2020 vom Verlag 8. Mai herausgegebenen Kommunistischen Manifests, illustriert von Lea Grundig, zu intellektuellen linken Welterklärern: „Sie alle halten den größtmöglichen Abstand von der traditionellen Arbeiterbewegung, vom ‚Arbeiterbewegungsmarxismus‘, auch vom ‚Staatssozialismus‘, wie sie sagen, nämlich überhaupt von allem, was mehr als fünf Minuten und zwei Straßen weit dem Kapital ins Geschäft gegriffen hat. / Wenn du gegen das Vorhandene kämpfst, musst du mit der ausgebeuteten Klasse gegen die ausbeutende kämpfen. Aber wie Dracula Knoblauch, Kreuz und Weihwasser meidet, weicht utopische Linkslerei den Sätzen im Manifest aus …“

Das hätte Lea Grundig sicherlich voll unterschrieben. Ein großes Problem für sie waren Diskussionen der 1960er Jahre, in die sie als Funktionärin sehsr eingebunden war, wo es um die „Freiheit der Kunst“ ging. Da wurden verbissene Kämpfe geführt. Für sie war das Problem – und sie hat sich auch in Westberlin immer wieder Diskussionen gestellt mit dem dortigen Publikum –, dass sie „Freiheit der Kunst“ im Sinne einer Freiheit von jeder Verantwortung, von einem Außerhalb-der-Gesellschaft-Stehen und sie von außen beobachten für sich nicht akzeptieren konnte und wollte; für sich nicht, aber eben auch nicht für Künstler im Sozialismus.

Das war dann oftmals schwierig, weil das viele falsch verstanden haben (oder falsch verstehen wollten) und ihr unterstellten, dass sie den Künstlern vorschreiben wolle, was sie zu tun haben. Das war überhaupt nicht ihr Anliegen. Sie wollte, dass die Künstler, wenn sie in einem Arbeiter-und-Bauern-Staat leben, mit dieser Klasse in Kontakt kommen und irgendwann begreifen, dass sie ein Teil davon sind. Es gibt in diesem Sozialismus nicht die Arbeiter und die Bauern auf der einen Seite und dann diese Künstler als irgendetwas anderes, sondern sie sind in dem Sinne auch Arbeiter.

Teil des Proletariats

Da liegt auch ein Problem, das Lea Grundig sehr umgetrieben hat: Wie lässt sich die Arbeit des Künstlers in marxistische Begriffe fassen? Das ist bis heute ein schwieriges Problem. Ich denke, dass man Kunst, genau wie Wissenschaft, mit Marx als allgemeine Arbeit fassen sollte. Das ist auch ein Problem, das heute wieder ganz akut wird: Was ist der Künstler heute? Er ist nämlich, mit wenigen Ausnahmen, Proletarier. Das muss man heute auch wieder begreiflich machen.

Lea Grundig hat gesagt: Ich habe die Erfahrung gemacht, Künstler im Kapitalismus, im Imperialismus zu sein, im Faschismus dann, und will diese Erfahrung weitergeben, was es daraus für mich bedeuten kann – kann! –, Künstler im Sozialismus zu sein – womit sie nicht fertig war. Sie war im Rahmen des Bitterfelder Wegs in Schwedt nicht einfach nur Zirkelleiterin, sondern sie war Ehrenmitglied einer Brigade und hat sich voll eingebracht in dieser Arbeit, und hatte nach ihrer eigenen Wahrnehmung mehr mitgenommen, als sie gegeben hat. Sie hat immer wieder betont, was es bei dem Laienkunstschaffen für Qualitäten gibt und dass irgendwann, wenn der Bitterfelder Weg voll ausgestritten worden wäre, sich die Grenze von professionellem Kunstschaffen als ein Künstler, der außerhalb dieser Sphäre steht, und Kunstschaffen, das aus dem Proletariat selber kommt, verschwinden sollte. Wobei, wenn der Künstler Teil des Proletariats ist, es diese Grenze ja eigentlich nicht mehr gibt. Bei diesen Überlegungen hat sie viel Widerstand gespürt, weil sich da auch einige Künstler – und ich kann das verstehen – angegriffen fühlten in ihrer Professionalität, die wiederum sagten: Kunst macht man nicht nebenbei, Kunst ist ein Vollzeitjob, und der Kumpel, der nebenbei noch Kunst machen soll, der entwertet unsere Arbeit. Das nur, um zu skizzieren, wie schwierig das war.

Lea Grundig war auch nicht fertig mit diesen Fragen. Sie war nie das, was ihr manchmal in den letzten 30 Jahren unterstellt wurde, eine Ideologin, die anderen Leuten erklärt hat: So ist das. Sie hat eigentlich immer mehr gefragt: Wie ist es denn eigentlich und was ist meine Rechtfertigung, als Künstler in dieser Gesellschaft zu arbeiten? Und dann hat sie auch den anderen gesagt: Bitte, fragt euch auch, welche Stellung habt ihr in dieser Gesellschaft?

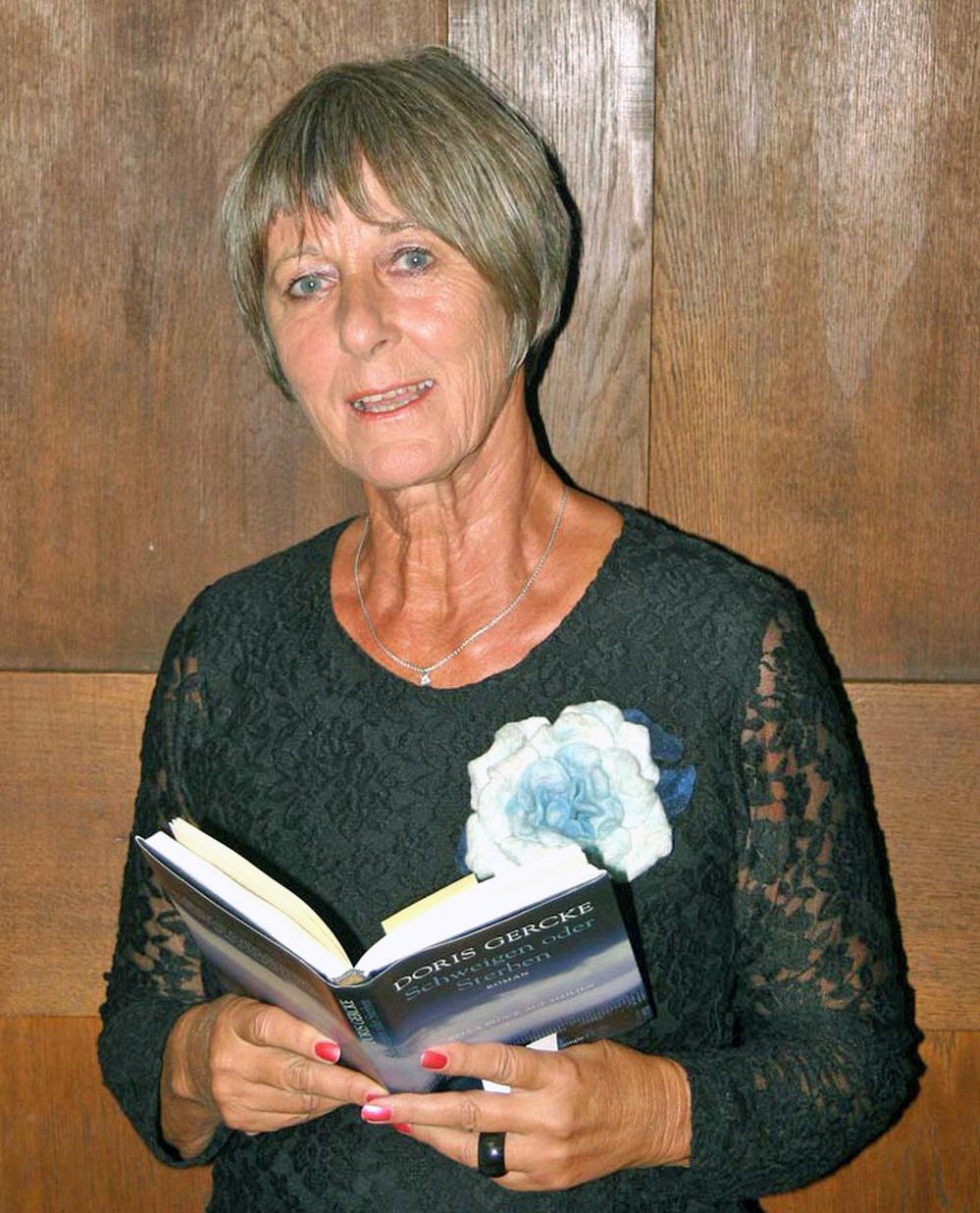

Sigrid Jacobeit (Herausgeberin)

Eine Hommage an den Menschen

Zum künstlerischen Schaffen von Lea Grundig (1926 – 1977)

Verlag Hentrich & Hentrich

29,– Euro