Beethoven (1770 – 1827), ein Jahrtausendkomponist, ist auch ohne Gedenkjahre wie 2024 zur Uraufführung seiner 9. Symphonie 1824 nach wie vor aktuell für alle am politischen und sozialen Fortschritt Interessierten, so sehr sich auch das daran uninteressierte niedergegangene Bürgertum bemüht, seinen ehemaligen Humanismus im Zeichen von Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit in der Phase des aufsteigenden Bürgertums zu „dekonstruieren“.

Die „Ideen von 1789“ wollten schon die Nazis vernichten. Heute gelingt das mindestens in manchen Kreisen, indem nachgewiesen wird, dass die Ideale und die Realität der bürgerlichen Gesellschaft nicht übereinstimmen, ohne allerdings auch die gegenwärtige, auf westlichen „Werten“ basierende Weltordnung ebenso ins kritische Visier zu nehmen. Den historischen Widerspruch konnte man schon vor 1789 wahrnehmen und wissen. Aber in der Spätphase des niedergehenden Absolutismus als höchstem Stadium des Feudalismus war selbst die reale bürgerliche Entwicklung ein wesentlicher Fortschritt, den Schiller, Kant, Beethoven feierten und selbst Kritischere wie Goethe oder Hegel anerkannten.

Jochem Wolff stellt sich heutigen Entstellungen und „Zurücknahmen“ entgegen, wie sie bereits Thomas Manns fiktiver Komponist Adrian Leverkühn in dem Roman „Doktor Faustus“ 1944/1947 komponierte, der, von Manns Mitarbeiter Theodor W. Adorno beeinflusst, Beethovens Neunte samt den darin verkörperten progressiven Idealen „zurücknehmen“ wollte. Wolff, Jahrgang 1945, Musikwissenschaftler, Soziologe, Publizist und Dramaturg, arbeitet seit Jahrzehnten, schon vor dem Gedenkjahr 1770, vor allem über die Beethoven-Rezeption und hat zahlreiche Beiträge dazu wie auch zu Leben und Werk in Büchern, Zeitschriften, Programmheften und im Radio verfasst, vorwiegend querständig zum ideologischen Mainstream. Sein Buch zieht einerseits eine Summe seiner Arbeiten über Beethoven, bringt andererseits aber auch neue Facetten zum Beethovenbild. Schon der Titel ist programmatisch: Prometheus war der Titan, der gegen die Götter rebellierte und den Menschen das Licht brachte. Goethe verherrlichte ihn in seiner Sturm-und-Drang-Ode „Prometheus“ (1773/1774), Beethoven in seinem Handlungsballett „Die Geschöpfe des Prometheus“ (1801). Das Thema des Finales nahm er aus seinen Contretänzen für Orchester (Werke ohne Opusnummer 14, Nr. 7), komponiert 1791/1792 bis 1795/1796 in der Zeit der Französischen Revolution. Aus diesem Ballett übernahm er wesentliche thematische und konzeptionelle Komponenten in die „Eroica“ 1802/1803.

Beethoven war selbst, so Wolff, ein „Rebell des Geistes, ein Citoyen im Zeichen der Ideale von 1789“. Beethoven findet in seiner frühen Wiener Zeit die selber prometheische Formulierung, seine Musik solle „Feuer aus dem Geiste schlagen“.

Grundlegende Akzente setzt Wolff zum einen auf die Bonner und die frühen wie mittleren Wiener Jahre samt Beethovens ungewöhnlicher universeller Bildung – er wollte sich, so seine Formulierung, das „Bessere und Weise jedes Zeitalters“ aneignen“. Zum andern hebt Wolff Beethovens Avantgardismus hervor, der bis weit in die Neue Musik des 20. Jahrhunderts hineinwirkte. Seine späten Streichquartette zwischen 1824 und 1826 waren noch zum Beispiel für Béla Bartóks sechs Streichquartette zwischen 1908 und 1939 Ansporn und Herausforderung.

Im Mittelpunkt des Buchs stehen einige wichtige, fast sensationelle Korrekturen des in der Musiköffentlichkeit und in den Medien gängigen Beethoven-Bildes. Beethoven war niemals völlig taub. Er behielt zeitlebens ein „Resthörvermögen“. Zu dieser Erkenntnis liefert Wolff neue Quellenbelege, ergänzt durch aktuelle medizinische und psychologische Analysen. Den weitgehenden Verlust des Hörvermögens behandelt Wolff im Kontext der zahlreichen Krankheiten. Verstärkt durch Beethovens fast permanente Überanstrengung – schon als Kind in Bonn wurde er wegen des Alkoholismus seines Vaters schon vor dessen frühem Tod zum Ernährer der Familie. Samt ungesunder Lebensweise und zuviel Alkohol gehören sie zum Komplex dessen, was der marxistische Beethoven-Forscher Harry Goldschmidt „durch Leiden Freude“ nannte; Beethoven suchte aktiv Leiden als „Stachel“ seiner Produktivität, wie auch die stets scheiternden Liebesbeziehungen zeigen. Er benannte den Sachverhalt mit einem musikalischen Wortspiel: „Die Kreuze im Leben eines Menschen sind wie die Kreuze in der Musik: Sie erhöhen.“ Seine schönheits- und gedankenreiche Produktivität machte ihn nicht reich, ließ ihn aber den Humor nicht verlieren, wenn er beispielsweise kalauert: „Alle meine Noten bringen mich nicht aus den Nöten, und ich schreibe Noten überhaupt nur aus Nöten.“

Überzeugend im Hinblick auf das „Resthörvermögen“ ist nicht zuletzt die Tatsache, dass Beethoven noch in seinen letzten Lebensjahren am Klavier improvisierte. Das geht nur mit einer Rückkopplung zwischen Spielen und Hören. (Komponieren können auch Taube, wenn sie es können. Hier genügt das innere Ohr und die Vorstellung der Klänge.)

Beethoven zielt mit seinem Humanismus auf eine befriedete und befreite Welt, in der „alle Menschen“ harmonisch miteinander leben können. Seine Kunst soll aktiv dazu beitragen: „Wem sich meine Musik auftut, der muss frei werden von all dem Elend, womit sich die anderen Menschen schleppen.“

Beethoven war, so Wolff, ein „Friedenskünstler“. Zwar schrieb er ein paar wenige Militärmärsche und während der nationalistischen Besoffenheit der sogenannten „Befreiungskriege“ einige dem „falschen Zeitgeist“ (Beethoven) huldigende Werke – auch aus Angst, weil er sich wegen seiner Sympathien für das revolutionäre Frankreich einschließlich Buonapartes (bis zur Kaiserkrönung) als dessen militärischem Führer bei den Herrschendenen in Wien verdächtig gemacht hatte. Im Zeichen des Friedens steht ein Hauptwerk, die 1819/1823 komponierte „Missa solemnis“. Im „Agnus Dei“ („Lamm Gottes“), dieser großangelegten Festmesse, geht es um den leidenden Gottessohn, der stellvertretend die Leiden der Menschheit auf sich nimmt – eine gewisse mythische Parallele im Übrigen zu den gegen die olympischen Götter rebellierenden Titanen Prometheus. Zur Strafe dafür, dass er den Menschen das olympische Feuer brachte, wird er mit einer barbarischen Folterstrafe gequält. Im das „Agnus“ abschließenden „Dona nobis pacem“ („Gib uns Frieden“) trägt Beethoven eine eigene Formulierung in die Partitur ein: „Bitte um äußeren und inneren Frieden“. Eine bedrohliche Kriegsmusik erklingt, die aber schließlich durch die gemeinsame Anstrengung von Singenden und Orchester zurückgedrängt wird.

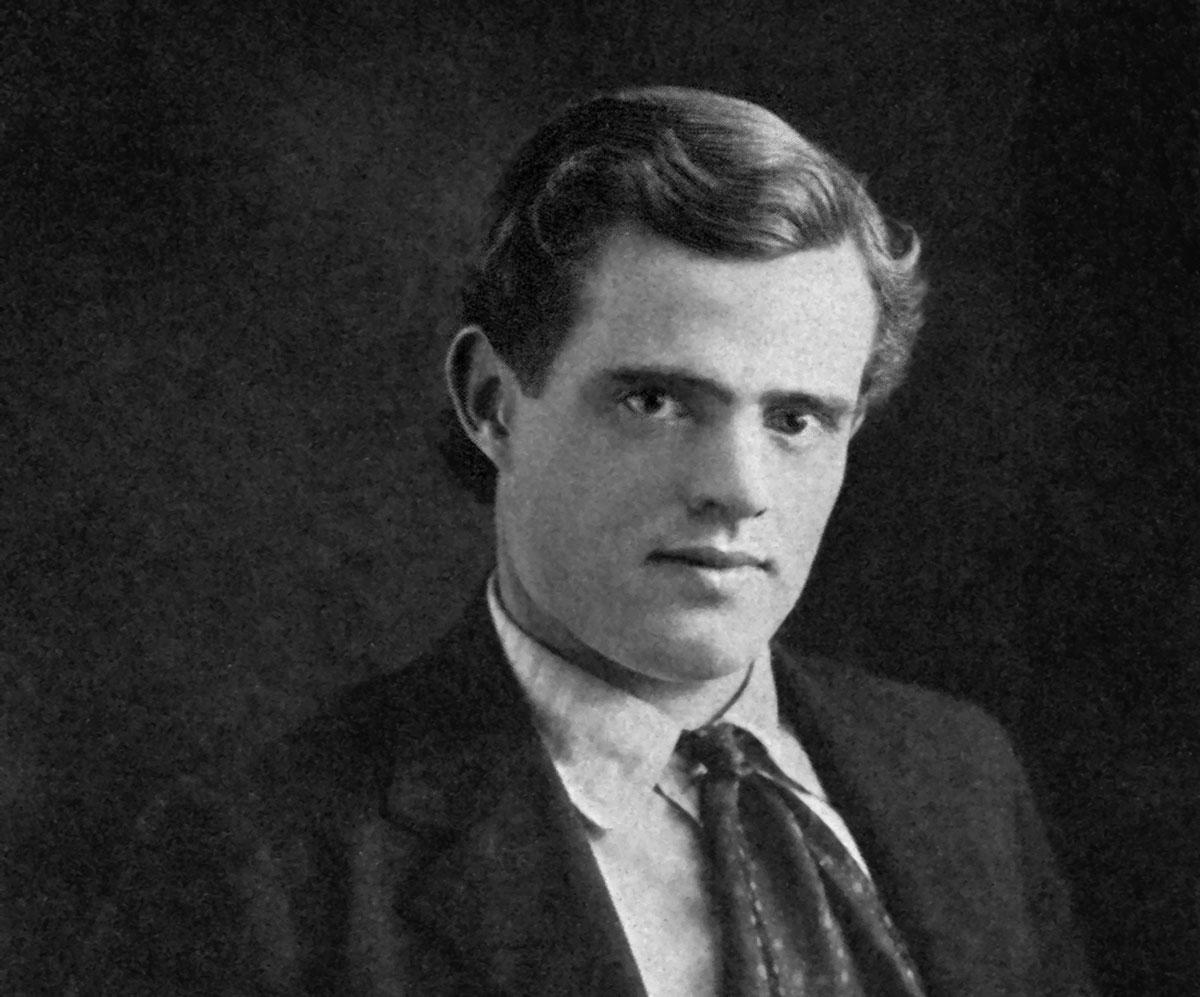

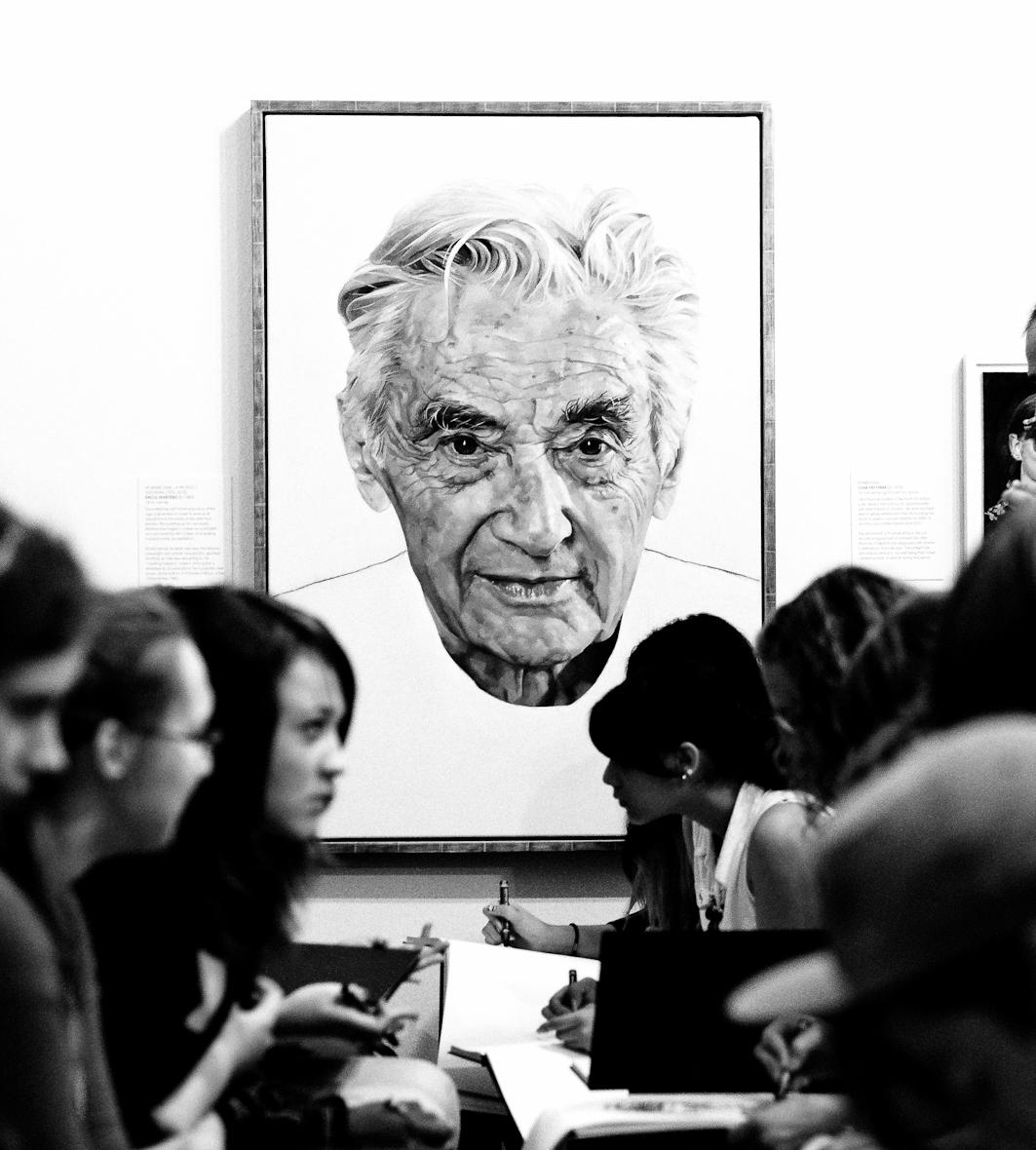

Jochem Wolff

Der Funke des Prometheus.

Beethoven – Legenden und Spuren

Weidler Buchverlag, Berlin 2021

191 Seiten, 2 Abb., kt., 35,- Euro