Zur Ausrüstung der US-Soldaten, die Europa vom Hakenkreuz befreiten, gehörte auch ein Roman: „The Seventh Cross“ von Anna Seghers. Das Buch sollte die Soldaten auf ihren Einsatz in Deutschland vorbereiten – sie mussten sich wie Seghers’ Hauptfigur, der entflohene KZ-Häftling Georg Heisler, in diesem Feindesland namens „Hitlerdeutschland“ zurechtfinden. Auch für sie war die Unterscheidung von Freund und Feind eine Frage von Leben und Tod. Was für Menschen waren diese Deutschen, auf die sie stoßen sollten? Waren es gute Deutsche wie die Heisler-Freunde Paul Röder und Franz Marnet oder Nazis wie der KZ-Kommandant Fahrenberg und sein Totschläger Zillich?

Der Kampfeinsatz des Romans als Fremdenführer für die Befreier war ganz im Sinne der Autorin. Seghers begriff „Das siebte Kreuz“ als eine Fabel, „die Gelegenheit gibt, durch die Schicksale eines Mannes sehr viele Schichten des faschistischen Deutschlands kennenzulernen“. Das scheinbar Nebensächliche, die Beschreibung von Land und Leuten um Heislers Fluchtgeschichte, war für die Autorin die Hauptsache. „Das siebte Kreuz“ lässt sich durchaus auch als literarisch aufbereitete Klassenanalyse der arbeitenden Schichten in Nazideutschland lesen. Für solch einen analytischen Querschnitt war Seghers’ Heimat, das sowohl von Industrie wie von Landwirtschaft geprägte Rhein-Main-Gebiet, wie geschaffen. Der Region fehlte nur das für die Fluchtgeschichte erforderliche KZ „Westhofen“. Das Lager „Osthofen“ bei Worms war zum Zeitpunkt der Romanhandlung, die in einer Oktoberwoche des Jahres 1937 spielt, bereits aufgelöst worden.

Die fiktive Flucht aus dem KZ unterbricht den faschistischen Alltag und konfrontiert die normalen Deutschen aus den unterschiedlichen Schichten mit der verdrängten Realität der Konzentrationslager. In der Konfrontation mit diesem brutalen Betriebsgeheimnis des Naziregimes zeigen sie ihr wahres Gesicht. Der Roman fokussiert sich auf die Charaktere, die den Mut zur Menschlichkeit aufbringen und Widerstand leisten. Durch sie lernen die Leser Nazideutschland aus der Widerstandsperspektive kennen. „Das siebte Kreuz“ schildert ein breites Spektrum von Widerstandshandlungen, das vom verbotenen Weinen der Mutter eines Dorfbürgermeisters bis zur professionellen Fluchthilfe aus dem organisierten Untergrund reicht. Die Autorin beschreibt nicht nur die Worte und Taten, sondern auch die Gefühle und Gedanken ihrer Romanfiguren. Die Leser werden eingeweiht in das intimste Innere, das die Geheimpolizei mit aller Macht zu fassen versucht.

Ihre einschüchternde Allwissenheit spiegelt die Gestapo nur vor. In Wahrheit weiß sie nur, was man ihr sagt. Diese Erkenntnis des verhörten Arbeiters Paul Röder ist eine Kernbotschaft des Romans. Seghers verdeutlicht sie ihren Lesern auf Schritt und Tritt. Die Leser sind stets klüger als der faschistische Polizeiapparat. Sie wissen immer schon, was dieser mit all seiner Gewalt erst später oder nie herausfinden wird. Dieses spannende Katz-und-Maus-Spiel, das die Gestapo permanent in ihrem Nichtwissen vorführt, zieht Seghers souverän bis zum Ende durch. Im Gegensatz zur Gestapo ist sie als Erzählerin ihrer Romanwelt wirklich allwissend.

Angesichts der deutschen Zustände von 1937 kann Georg Heislers fabelhafte Flucht nur dann realistisch erscheinen, wenn sie als unwahrscheinliche Ausnahme von der Wirklichkeit dargestellt wird. Er ist nur einer von sieben Flüchtlingen. Die sechs anderen werden gefasst oder kommen um. Im Verhältnis sechs zu eins trägt der Roman den realen Machtverhältnissen Rechnung. Der fiktive Spielraum des realistischen Romans darf sich nur in den Grenzen des real Möglichen entfalten. Dieses Realitätsprinzip des Romans hat die Autorin gewissenhaft respektiert, auch wenn ihr das aus den eigenen Reihen immer wieder den Vorwurf des mangelnden Optimismus eingetragen hat. Wer ihn erhebt, sollte allerdings auch die Entstehungszeit des Romans beachten.

Seghers schrieb „Das siebte Kreuz“ vom Mai 1938 bis zum Spätsommer 1939 im Pariser Exil. Im März 1939 war Madrid gefallen – der Faschismus hatte in Spanien gesiegt. Im antifaschistischen Lager machte sich ein Klima der Enttäuschung und Verzweiflung breit. Gegen dieses Klima schrieb Seghers an. Sie versuchte erst gar nicht, die offenkundigen Siege des Faschismus zu leugnen oder zu verharmlosen. Stattdessen verfolgte sie das Ziel, den faschistischen Nimbus der Unbesiegbarkeit zu brechen: „Das siebte Kreuz“ sollte ein Hoffnungszeichen in der von der Niederlage überschatteten Gegenwart sein – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

„Das siebte Kreuz“ packt die Nazis an ihrem eigenen Größenwahn, ihrem selbstherrlich propagierten Allmachtsanspruch. Gemessen an diesem vermessenen Anspruch ist alles andere als ein totaler Sieg eine vernichtende Niederlage. Dafür genügt das eine leere Kreuz, das den vollendeten Sieg symbolisierende siebte. Es blamiert das KZ-Regime bis ins Mark. Das leere Gerüst der Todesqual verwandelt sich zum Lebenszeichen. Es bezeugt nicht nur das gerettete Leben Georg Heislers. Seine gelungene Flucht ist ein Gemeinschaftswerk vieler sogenannter kleiner Leute, die todesmutig über sich hinausgewachsen sind. Als Sinnbild dieser Menschen aus allen arbeitenden Schichten Nazideutschlands wird das siebte Kreuz zum Lebenszeichen des totgeschwiegenen anderen Deutschlands.

Die Atheistin Seghers wusste nicht zuletzt auch die religiöse Symbolkraft ihres Leitmotivs zu schätzen. Sie setzte sie gezielt gegen die Naziherrschaft ein, indem sie diese als ein Regime vor Augen führt, das noch nicht einmal davor zurückschreckt, Menschen zu kreuzigen. Effektiver kann antifaschistische Propaganda kaum sein – vor allem dann, wenn sie auf ein christlich geprägtes Publikum trifft.

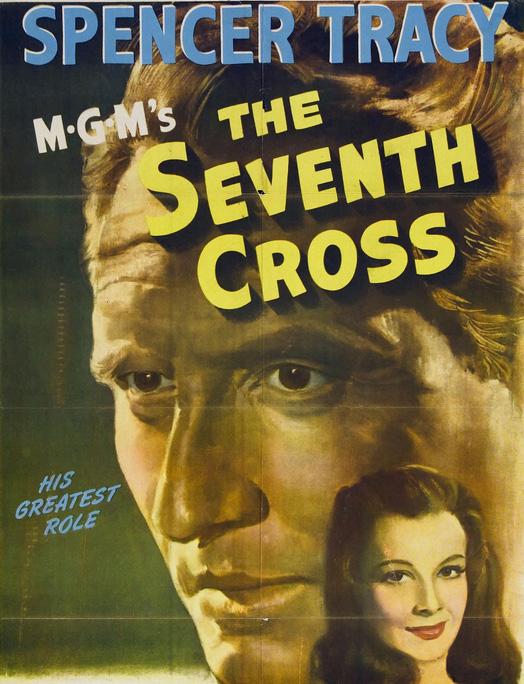

Das erste Kapitel des Romans konnte 1939 noch vor dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag in einer Moskauer Literaturzeitschrift erscheinen. Danach wurde die Veröffentlichung eingestellt. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass aus dem Manuskript schon bald am anderen Ende der Welt ein Bestseller werden würde. Das Unerwartete geschah im Jahr 1942 in den USA: Allein im ersten Halbjahr wurden 421.000 Exemplare verkauft. In einer comicartig aufbereiteten Zeitungsversion erreichte „The Seventh Cross“ sogar eine Leserschaft in der Größenordnung von 20 Millionen. Den Höhepunkt des Hypes bildete die Hollywood-Verfilmung mit Spencer Tracy im Jahr 1944.

Mit der Befreiung vom Faschismus konnte „Das siebte Kreuz“ endlich auch im Land seiner Handlung erscheinen. Seghers erhielt den renommierten Büchner-Preis. „Das siebte Kreuz“ wurde Schullektüre – zunächst in der DDR und nach 1968 auch in der Bundesrepublik. Heute ist der in über 30 Sprachen übersetzte Roman ein weltweit anerkannter Klassiker. Bei einem Klassiker, der auch noch als Pflichtlektüre daherkommt, scheint sich die Frage, was er uns heute noch zu sagen hat, von selbst zu verbieten. Solch eine falsche Ehrfurcht hat „Das siebte Kreuz“ nicht nötig. Wir leben in einer Zeit, in der es uns durchaus passieren kann, dass auf einmal ein sogenannter „illegaler“ Flüchtling vor uns steht, der unsere Hilfe braucht. Die Frage der Autorin nach dem Mut zur Menschlichkeit stellt sich auch hier und heute.

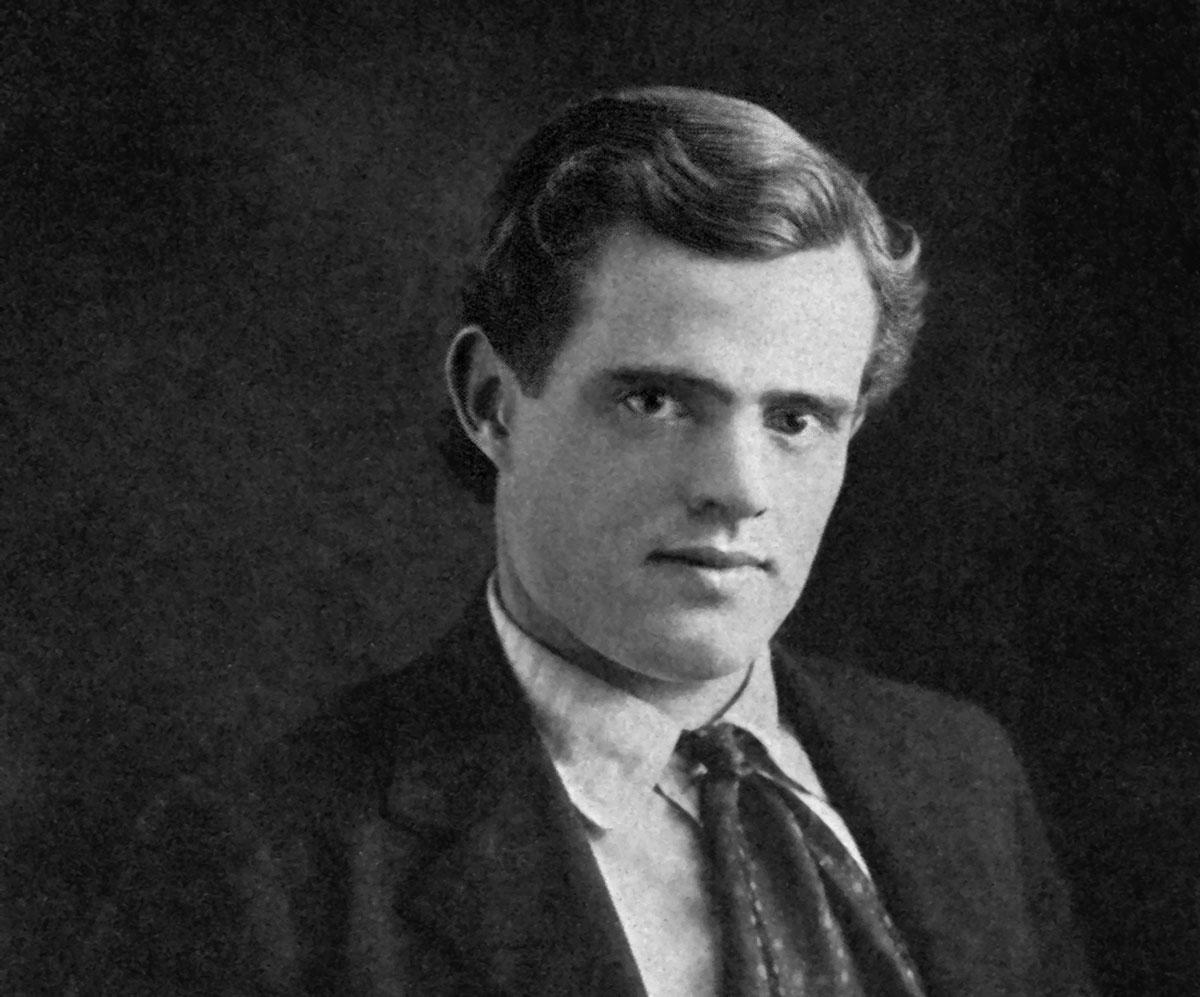

Anna Seghers

Das siebte Kreuz

Roman aus Hitlerdeutschland

Aufbau Verlag, Berlin 2018, 448 Seiten, 12 Euro

Erhältlich im UZ-Shop