Obwohl die Commune de Paris nur 72 Tage währte und auch die der Novemberrevolution entsprungenen Räterepubliken in Deutschland nacheinander zusammengeschossen wurde, mag es manchen mit weit weniger Hang zu vernünftiger Organisation und Einsicht in die entsprechende Lage nicht klein genug zugehen. Grottige gallische Dörfer: Eine hippe Universitätsstadt, ein Szenekiez, ein Hausprojekt, ein Bauernhof fernab – Atlas hat Rücken, weil die Welt schwer ist, also muss sie der Mikrorevoluzzerinnen und Vorgärtenavantgarde nach möglichst so klein verändert werden, dass es überhaupt nicht ins Gewicht fällt und man seine Ruhe hat. Die Machtfrage stellt sich erst nachträglich und in einer Fußnote, wenn Kapital und Staat das von ihnen ferngehaltene Fleckchen per polizeilicher Räumung einnehmen, weil es ihnen zu bunt wird und das Bissel für monopolistische Zwecke vom Kleinkollektiv enteignet wird.

In seinem Debütroman „Park“ (Suhrkamp-Verlag 2020) verschlug es Marius Goldhorns Helden in den autonom-alternativen Athener Stadtteil Exarchia, bei dem aller Rebellionsenergie zum Trotz auch die Lichter ausgingen, wenn im von der Troika gebeutelteten EU-Mitglied Griechenland der Strom ausfiel. Im Zweitling „Die Prozesse“ beobachtet Ich-Erzähler T. erst die Errichtung einer postkolonialen Kommune in einem Museum zu Brüssel, ehe er sich der Do-it-yourself-Gemeinschaft anschließt. „Die Kommune war nicht nur aus Hoffnung und Verzweiflung geboren, sondern auch aus einer tiefen Erschöpfung“, heißt es über den von der linksliberalen und ersten schwarzen Bürgermeisterin der Stadt geduldeten Kleinkommunismus in der nominellen Zentrale der Europäischen Union im Jahr 2031.

Drumherum scherbelt es gewaltig: Der Klimawandel gebiert Unwetter und die EU pfeift aus allen Löchern. In Gedenken an die belgischen Kolonialverbrechen im Kongo sollen überall im Land Kreuze aufgestellt werden; der abstruse Aufarbeitungsakt in Form eines verlängerten Kreuzzugs, indem den Opfern fern ihrer Heimat die religiöse Symbole ihrer Mörder und Sklavenhalter ins Grab gerammt werden, wird wiederum von der wenig an Entschuldigung und viel an eurozentristischer Reconquista interessierten autochthonen EU-Bevölkerung gestört. In Goldhorns Science-Fiction-Roman hat der Klassenkampf keine Revitalisierung erfahren und sich der Kulturkampf verschärft. Folglich hängt auch die revolutionäre Parzelle in der belgischen Kapitale schief: „Die Hütten, manche schon gemauert, reichten bis zu den großen Treppen des Museums, Rauch stieg aus einem Schornstein, obwohl es warm war. Es musste neuer Platz entstehen, so viel musste verbrannt werden. Hühner flogen auf, Hunde bellten. Es war wie im Mittelalter, im schönen Mittelalter, als man sich an den Händen hielt, wenn man miteinander sprach.“

Goldhorn lässt seinen Erzähler in Tagebuchstakkato von einer Reise des privaten Unglücks in ein kollektives Zwischenreich der Scheinfreiheit berichten. Seine Beziehung zu Blogger Ezra ist brüchig; nicht nur, weil dieser als von Malaria befallener Homme fragile wenig Aussicht auf einen Tod im hohen Alter hat. Er will und niemand soll älter werden: Ezra schert sich nicht darum, die Welt zu verändern, selbst nicht im Klitzekleinen am neu benannten Place Louverture. Ezra hat sich festgelegt: Das Aussterben verdient unsere volle Aufmerksamkeit und gehört, einmal angestoßen, vorangetrieben. Er schwelgt in der Ästhetik des Untergangs, ihn zu verhindern stört nur noch das Bild.

Anfangs in einen Parka gehüllt, lässt der Erzähler das Zeichen für die wetter- wie weltabweisende Bohème mit dem mehrfach lebensmüden Ezra zurück und beginnt, sich in eine Djellaba, den marokkanischen Überwurfmantel, gekleidet, zielstrebig zu verirren. Schwer von Überlebensschuld geplagt, folgt bei Goldhorn jedoch weder die komplette Selbstaufgabe, wie etwa bei Christian Kracht in „1979“ (Verlag Kiepenheuer & Witsch 2001), noch die diesseitige Erlösung auf Erden. Für Letzteres bietet weder das Computerspiel Egregore Anschluss, für das der 3D-Designer einen Baum entwarf und in dem sich die nicht-spielbaren Charaktere komplex und fragil selbst entwickeln, noch die Brüsseler Kommune. Die ist „Quelle von Lebensformen“ und „nichts anderes als eine Landschaft“, in der es zu existieren gilt.

Marius Goldhorns formaler wie inhaltlicher Minimalismus in „Die Prozesse“ ist literarisierte Bedrängung. Eine etwas glücklichmachende, weil nicht schnöd apokalyptische Mahnung daran, dass aufhören sollte, was vonstatten geht. Eine nach vorn ausgeführte Kapitulation, die darauf verweist, dass die Rückkehr zum großen Ganzen für jene unabdinglich ist, die etwas ändern wollen. Sonst plagt sich und uns das senile Alte daran ab, noch beschissener zu werden: „Unter tiefen, zerfasernden Wolken schob ein Mann eine Frau in einer Schubkarre über das mit Schlamm überzogene Kopfsteinpflaster, der Regen hatte die Stadt unterspült, bis in die Tiefen, alles war nass. Fahndungsfotos der Anderlechter Aufständischen leuchteten auf den großen Displays am Place Communale. Dann kam Werbung für Nike.“ Bitte nicht das.

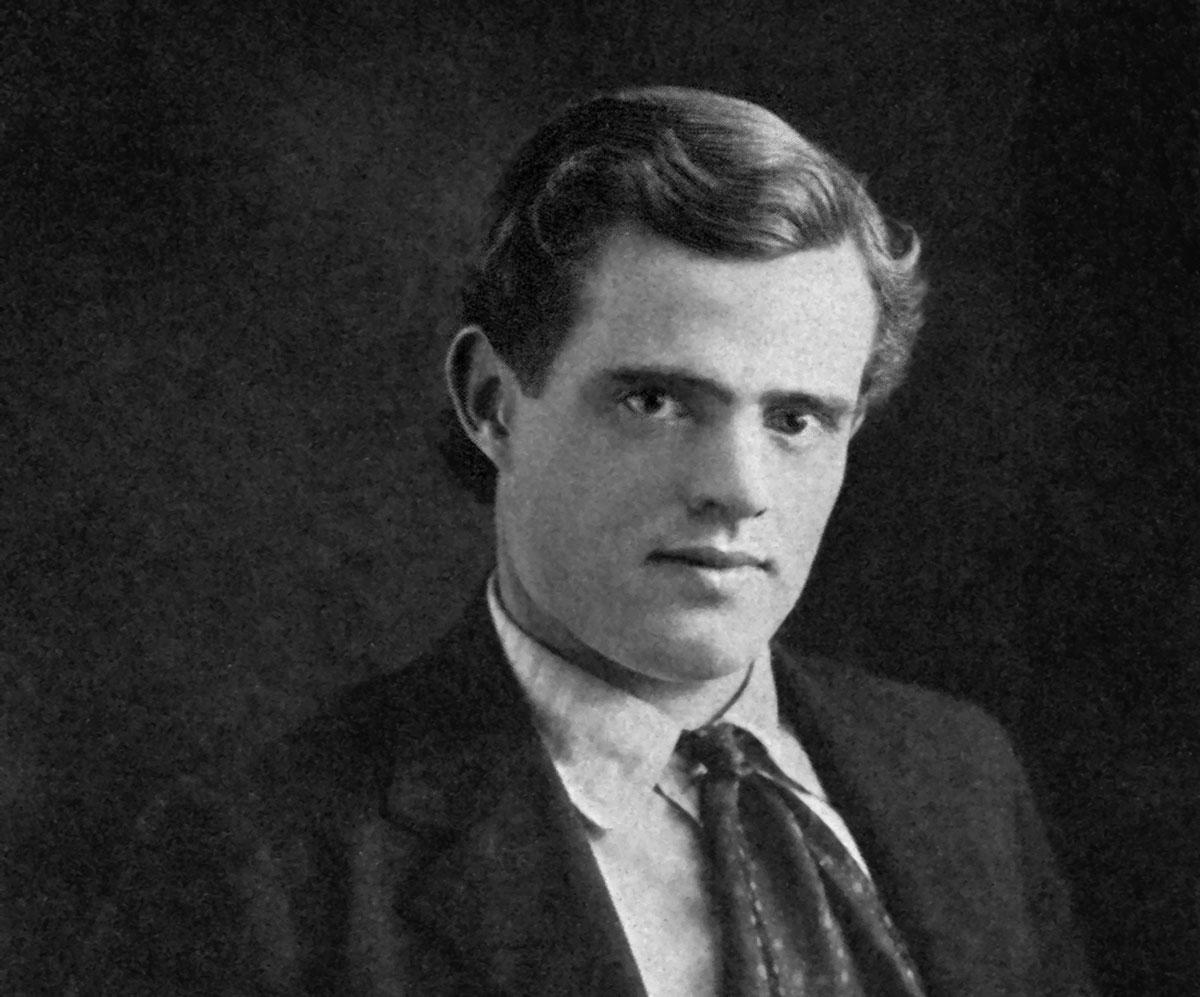

Marius Goldhorn

Die Prozesse

Verlag Kiepenheuer & Witsch, 288 Seiten, 23 Euro