Plötzlich ist die Schule zu. Diese Erfahrung machten rund 400 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Habichtstraße in Duisburg. Am Nachmittag des 3. April war ein Gutachter gerufen worden, um Risse in der Decke des Schulgebäudes zu untersuchen. Er stellte eine Gefährdung der Statik fest, das Gebäude durfte ab sofort nicht mehr genutzt werden. Statt in die Schule ging es für einen Großteil der Kinder fortan in die Notbetreuung. Die Stadt begann auf dem Gelände einer anderen, seit Jahren geschlossenen Schule mit dem Aufbau von Containern für Klassenzimmer, Mensa und Toiletten. Mitte Mai stand dann der Umzug ins Containerdorf an, unter chaotischen Umständen, wie sich die Eltern in einem Offenen Brief an Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) beschwerten. Beim neuen Standort handele es sich um einen „Lost Place“, berichtete die „WAZ“. Obwohl der Schulweg für viele Kinder deutlich länger geworden sei, wurde kein Schulbus eingerichtet. Dafür überwache fortan ein Sicherheitsdienst das heruntergekommene Areal, um die Schüler vor „Unbefugten“ schützen.

Was die Duisburger Eltern und Kinder erlebt haben, ist kein Einzelfall. Undichte Dächer, kaputte Toiletten und heruntergekommene Container-Klassen sind Ausdruck eines Sanierungsstaus von fast 68 Milliarden Euro, den die deutschen Schulen nach den Untersuchungen des neuesten „KfW-Kommunalpanels 2025“ vor sich herschieben. So viel Geld wäre notwendig, um die bestehende Infrastruktur in einen adäquaten Zustand zu versetzen. Zukünftig notwendige Erweiterungen, etwa für den gesetzlichen Ganztagsanspruch ab 2026, sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Damit machen die Schulen den größten Block des kommunalen Investitionsrückstandes aus – dicht gefolgt von den Straßen (53,3 Milliarden Euro). Insgesamt ist der Sanierungsstau im vergangenen Jahr auf 215,7 Milliarden Euro angewachsen – knapp 30 Milliarden mehr als im Vorjahr. Der sich rasant beschleunigende Verfall der öffentlichen Infrastruktur trifft auf die schwerste finanzielle Krise der deutschen Gemeinden seit 1990. Die Auswirkungen von Hochrüstung, Inflation und Wirtschaftskrieg, die zu einem Rekordminus von mehr als 24 Milliarden Euro geführt haben, toppen alles, was in den vergangenen Jahren als „Zäsur“ in der Gemeindefinanzierung galt: die Wirtschaftskrise von 2009, die hohen Zuwanderungszahlen von Geflüchteten in den Jahren 2015/16 und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht: Neun von zehn Kommunen rechnen mit einer weiteren Verschlechterung der Lage in den kommenden vier Jahren bis 2029 – also bis zu dem Jahr, in dem Deutschland „kriegstüchtig“ sein soll.

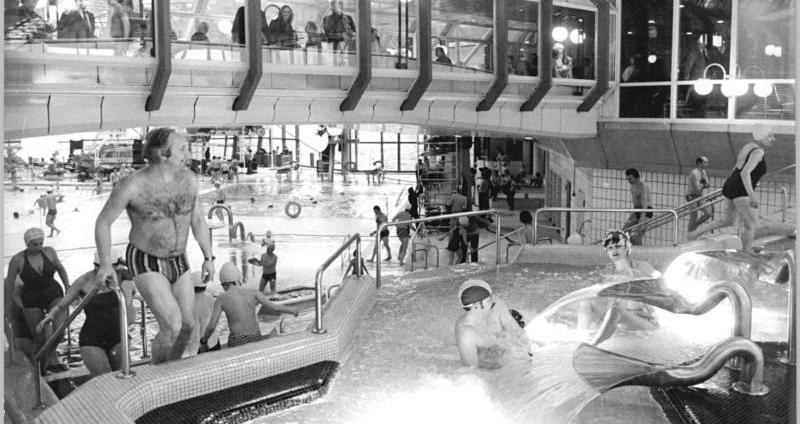

In dieser Situation scheitern die Gemeinden daran, auch nur die bauliche Substanz ihrer Einrichtungen zu erhalten. Ein Drittel der Kommunen kann die notwendigen Instandhaltungsarbeiten bei den Straßen, den Sportanlagen, Schwimmbädern und Kultureinrichtungen nur in geringem Umfang oder gar nicht mehr erbringen. Mit Blick auf die öffentlichen Wohnungen sind es sogar 40 Prozent.

Abhilfe hatten sich viele Kommunalpolitiker und ihre Verbände vom „Sondervermögen Infrastruktur“ erhofft. Doch der Traum von 100 Milliarden Euro für kommunale Investitionen ist geplatzt, bevor die erste Tranche ausgeschüttet werden konnte. Zwischenzeitlich wurden den Kommunen wenigstens 60 Prozent des für die Länder vorgesehenen Anteils versprochen. Doch diese Quote haben die Bundesländer aus dem Gesetz herausverhandelt – zudem muss das Geld nicht mehr „zusätzlich“ verplant werden und dürfte daher in vielen Landeshaushalten einfach versickern oder für ohnehin vorgesehene Ausgaben verwendet werden. Von einem „Schlag ins Gesicht von Städten, Landkreisen und Gemeinden“, spricht Hans-Günter Henneke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages, gegenüber der „Deutschen Presse-Agentur“.

Aber selbst wenn sich die Kommunen noch durchsetzen sollten, auch die gewünschten 60 Milliarden Euro wären nicht annähernd genug. Bei einer Auszahlung über zwölf Jahre würden fünf Milliarden Euro im Jahr bei den Städten und Gemeinden ankommen – zu wenig, um den Verfall auch nur merklich zu verlangsamen. Damit ist ein Großteil der mit dem „Sondervermögen“ gemachten Versprechen entzaubert, bevor es richtig losgeht. Fast kann man der Bundesregierung dankbar sein, dass sie dem Kriegstüchtigkeits-Programm so frühzeitig das soziale Mäntelchen entreißt.