Zu den ersten Maßnahmen nach der Zerschlagung des faschistischen Deutschland gehörte in der Sowjetischen Besatzungszone ab September 1945 die Durchführung einer Bodenreform. Mit ihr wurden Großgrundbesitzer enteignet, landlose und landarme Bauern und Umsiedler erhielten Boden. Bis zum 1. Januar 1949 wurden über 7.000 Güter aus Privatbesitz mit über 100 Hektar enteignet. Hinzu kamen weitere 4.278 Betriebe unter 100 Hektar. 80 Jahre später bewältigt die bürgerliche Geschichtsschreibung diese Entwicklung im Narrativ von Unrecht und Zwang und begegnet ihr entweder mit Schweigen oder mit „Opfergeschichten“ geschundener Grafen und Fürsten. Es passt zum geschichtsrevisionistischen Zeitgeist, wenn Junker, Nazi- und Kriegsverbrecher als „Bodenreformopfer“ rehabilitiert und entschädigt werden.

Tatsächlich bedeuteten die Bodenreform und die Genossenschaftsbewegung eine radikale demokratische Zäsur in der deutschen Geschichte. Ausgehend von noch feudal geprägten Eigentumsstrukturen und Arbeitsbedingungen, wirtschaftlicher und politischer Unterdrückung und einer kulturellen Rückständigkeit, entwickelte sich die Bauernschaft zu einem selbstbewussten, politisch vorantreibenden Akteur in der DDR. Es entstand eine hocheffektive, industriemäßige Landwirtschaftsproduktion und mit dem Aufbau sozialer und kultureller Infrastruktur auf dem Dorf eine Tendenz zur Annäherung der Lebensverhältnisse von Stadt und Land. Ohne dass die Millionen Bauern und Landarbeiter tief verinnerlichte Erfahrungen und althergebrachte Traditionen in Frage gestellt hätten und sich aktiv an der Neuausrichtung der Landwirtschaft und des Dorflebens beteiligt hätten, wären diese Veränderungen nicht möglich gewesen.

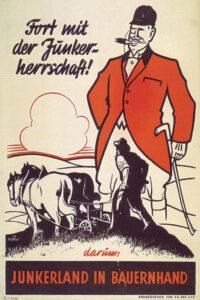

Aber nicht nur um der historischen Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen, lohnt die Auseinandersetzung mit der Landwirtschaftsgeschichte der DDR. Der Kampf um Bodeneigentum und Nahrungsmittelsouveränität ist in Zeiten, wo Land und Lebensmittel zu Spekulationsobjekten werden, wo wenige Agrarmonopole Produktion und Vertrieb beherrschen, kolonialer Landraub konserviert bleibt und über 750 Millionen Menschen weltweit hungern, hochaktuell. Die Internationale Forschungsstelle DDR (IFDDR) widmet sich in der dritten Ausgabe ihrer Studienreihe zur DDR unter dem Titel „Junkerland in Bauernhand“ der ostdeutschen Landwirtschaftsgeschichte. UZ veröffentlicht im Folgenden einen redaktionell bearbeiteten Auszug aus der neu erschienenen Broschüre:

Die KPD erließ bereits im Juni 1945 einen Aufruf zur „Demokratischen Bodenreform“ mit der Losung „Junkerland in Bauernhand“ und orientierte auf ihre schnelle Durchführung. Hauptpunkte waren:

- die entschädigungslose Enteignung des privaten Großgrundbesitzes über 100 Hektar;

- die entschädigungslose Enteignung des Grundbesitzes von Naziaktivisten und Kriegsverbrechern, unabhängig von dessen Größe;

- Bildung eines staatlichen Bodenfonds aus den enteigneten Betrieben und den staatlichen Domänen;

- Aufteilung des größten Teils des Bodenfonds als Privateigentum, wobei die neuen Bauernstellen bei guten und mittleren Böden fünf Hektar, bei schlechten und sehr schlechten Böden acht bis zehn Hektar groß sein sollten;

- Verteilung des Viehs und der einfachen Produktionsgeräte an Neubauern;

- Übergabe der Traktoren und großen Landmaschinen sowie von Werkstätten und von Betrieben zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse an zu schaffende Ausschüsse der gegenseitigen Bauernhilfe für eine gemeinsame Nutzung.

Christdemokraten (CDU) und die liberale Partei (LDPD) lehnten den Vorschlag einer entschädigungslosen Enteignung zunächst ab. Die KPD argumentierte hingegen, dass eine Entschädigung entweder die Bauern oder die Allgemeinheit finanziell belasten würde, was angesichts der Versorgungsengpässe und der allgemeinen wirtschaftlichen Notlage unverantwortlich wäre. Die Großgrundbesitzer würden durch eine entschädigungslose Enteignung keineswegs zu Bettlern werden, da sie ihr persönliches Eigentum und ihr angesammeltes Vermögen behalten würden. Darüber hinaus wurde dies als angemessene Strafe für Kriegsverbrechen und als Akt der historischen Gerechtigkeit betrachtet. Nach langwierigen Verhandlungen erfolgte ab dem 3. September die Verabschiedung der Bodenreformverordnungen durch die fünf Landesregierungen der Sowjetischen Besatzungszone.

Eine öffentliche Angelegenheit

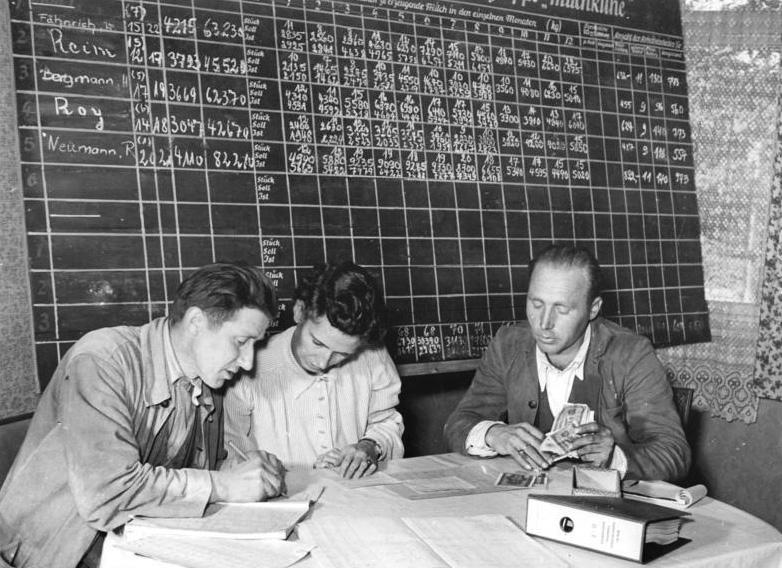

Im September 1945 wählten in der Regel Landarbeiter, landarme und kleine Bauern sowie Umsiedler in öffentlichen Dorfversammlungen aus ihren eigenen Reihen die Mitglieder der Bodenreformkommissionen, die die Umsetzung der Reform koordinierten. Auch auf Kreis- und Landesebene nahmen entsprechende Kommissionen ihre Tätigkeit auf. Die Bodenreformkommissionen legten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen fest, welcher Boden zu enteignen war, dokumentierten und sicherten den Bestand der dazugehörigen Gebäude und des Inventars, erstellten Listen der landarmen und landlosen Bauern und Landarbeiter sowie der Flüchtlinge und Umsiedler und nahmen Anträge auf Landzuteilung entgegen. Sie waren verpflichtet, in öffentlichen Versammlungen mit allen Bodenanwärtern über die Aufteilungspläne zu beraten und zu beschließen. Über die Vergabe der Parzellen und des toten und lebendigen Inventars entschied, um Ungerechtigkeiten zu vermeiden, am Ende das Los. Ebenso zuständig war die Bodenreformkommission für die Bildung erster Komitees zur gegenseitigen Bauernhilfe. Diese im Herbst 1945 gebildeten Komitees sorgten für eine rationelle Nutzung der landwirtschaftlichen Maschinen und organisierten die gegenseitige Hilfe der Neubauern.

Der größte Teil des zur Individualvergabe gelangenden Bodens war bis Ende 1945 aufgeteilt. Die ehemaligen Großgrundbesitzer wurden in der Regel aus ihren Gemeinden ausgewiesen. Als Organe der Bodenreform erwiesen sich die Kommissionen als Schulen der Demokratie. Die Übergabe der Eigentumsurkunden über den zugeteilten Boden wurde zu einem Festtag in den Dörfern.

Bodenreform in den Westzonen

Der Beschluss zur Bodenreform Anfang September 1945 in der Sowjetischen Besatzungszone veranlasste auch die amerikanische und englische Militärverwaltung, in ihren Zonen aktiv zu werden und Gesetzentwürfe für eine Bodenreform und eine Siedlungspolitik zu erarbeiten. Die rechtlichen Vorgaben boten Politikern und Großgrundbesitzern allerdings Spielraum, um Umverteilungsmaßnahmen zu verhindern oder so weit hinauszuzögern, bis die politischen Rahmenbedingungen sich in ihrem Interesse geändert haben würden. Dafür sorgten dann ja auch die sich etablierenden bürgerlichen Parteien mit ihrer Orientierung auf die Wahrung der alten privatkapitalistischen Eigentumsverhältnisse.

In Hessen beispielsweise wurde auf Basis einer Mehrheit von Sozialdemokraten und Kommunisten in der Landesregierung eine Verfassung ausgearbeitet, in der Artikel 41 Pläne zur Vergesellschaftung wichtiger Industriezweige und zur Verstaatlichung des Bankensektors vorsah. Obwohl dieser Artikel in keiner Weise gegen die Grundsätze des Potsdamer Abkommens verstieß, wollte die US-Militärverwaltung ihn aus der Verfassung streichen. Eine Volksabstimmung über Artikel 41 im Dezember 1946 ergab zwar eine Zustimmung von 72 Prozent, doch US-General Lucius Clay verbot dessen Umsetzung. Eine geplante Bodenreform wurde in den anderen Teilen der US-Besatzungszone ebenfalls verhindert. In der britischen Besatzungszone wurde nach viel Verzögerung 1947 eine begrenzte Bodenreform eingeleitet, die jedoch die bestehenden landwirtschaftlichen Strukturen weitgehend unangetastet ließ.

Die neuen Bodenreformgesetze, die in Westdeutschland ausgearbeitet wurden, waren Ausdruck des Wunsches der ländlichen Bevölkerung nach Veränderung. Letztendlich wurden sie jedoch enttäuscht, da die wenigen im Westen ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichten, um einen echten Wandel herbeizuführen. Sie betrafen lediglich 5 Prozent der gesamten Ackerfläche. Im Gegensatz dazu wurden zwischen 1945 und 1952 in der DDR 3,2 Millionen Hektar enteignet und neu verteilt – vierzehn mal so viel Land wie in Westdeutschland.

Antifaschistisch-demokratische Umwälzung

Die Bodenreform war zum einen die Verwirklichung jahrzehntealter Forderungen zur demokratischen Umgestaltung auf dem Land und zum anderen die konkrete Antwort auf die politische und wirtschaftliche Nachkriegssituation in Deutschland. Weder die sowjetische Besatzungsmacht noch die deutschen Kommunisten verfolgten direkt das Ziel einer sozialistischen Umgestaltung in Deutschland. Ihre Strategie zielte auf eine antifaschistisch-demokratische Umwälzung. Der aggressive deutsche Imperialismus sollte geschwächt und für die internationale Systemauseinandersetzung, die sogleich den Kampf gegen den Faschismus ablöste, neutralisiert werden. Innerhalb Deutschlands sollten so die Kampfbedingungen für die deutsche Arbeiterbewegung verbessert werden.

Die Bodenreform kann nicht aus der späteren Entwicklung des Aufbaus des Sozialismus in der DDR verstanden werden, legte aber durch die Demokratisierung auf dem Land und die Etablierung von Kooperationsbeziehungen letztlich bereits ein wichtiges Fundament. Die Forderung zur Neuaufteilung des Bodens bestand bedeutend länger, ihr entscheidender Hintergrund war die jahrhundertealte, feudal geprägte Unterdrückung der Bauern und Landarbeiter.

Walter Ulbricht brachte diesen Zusammenhang in seiner Rede auf dem II. Parteitag der SED 1947 weitsichtig auf den Punkt: „Wir haben offen gesagt: Wir sind nicht für irgendwelche Kollektivierungsmaßnahmen oder etwa für die Sozialisierung in der Landwirtschaft. Im Gegenteil, den Bauern wurde Land gegeben, es wurde neues Privateigentum geschaffen, aber zugleich wurde die Solidarität der Neubauern und der Altbauern auf einer neuen Grundlage entwickelt. Ich sage offen, wenn manche Leute uns bei Beginn der Bodenreform sagten: Was seid ihr für Sozialisten? Ihr seid ja nicht einmal für die ‚Vergenossenschaftlichung der landwirtschaftlichen Betriebe‘, so haben wir ihnen gesagt: Das könnte Ihnen, meine Herren, so passen, dass der Großgrundbesitz zusammengehalten wird, damit Sie später diesen Großgrundbesitz in die Hände der alten Besitzer zurückgeben können! Nein, unser Kurs ist ein anderer: Wir handeln so, dass der Großgrundbesitz vollständig aufgeteilt wird, damit es niemals wieder in Deutschland einen Großgrundbesitzer geben wird, der diesen Boden zurückbekommen kann.“

Absicherung der Versorgung

Neben diesem politischen Kontext ist der wirtschaftliche entscheidend. Die Aufgabe bestand darin, unter den Bedingungen der katastrophalen Kriegszerstörung die Versorgung mit Lebensmitteln abzusichern. Die technischen Voraussetzungen für landwirtschaftliche Großproduktion waren nicht gegeben. Edwin Hoernle, als Präsident der Deutschen Zentralverwaltung für Land- und Forstwirtschaft für die Durchführung der Bodenreform verantwortlich, fasste die Hauptgründe für die Bodenreform unter diesen besonderen Bedingungen so zusammen: „Die große Agrarreform ist vor allem ein entscheidendes Mittel zur völligen Ausrottung des preußischen Militarismus, dessen Hauptträger die Junkerkaste war. Auch wirtschaftlich ist die Übergabe des Bodens an den selbst arbeitenden Bauern heute dringend notwendig. Nur der sprichwörtliche Bauernfleiß, der Fanatismus, mit denen der kleine Bauer an seiner Scholle klebt, vermag bei dem heutigen Ruin der Landwirtschaft und dem gewaltigen Mangel an technischen Mitteln eine schleunige Hebung der landwirtschaftlichen Produktion herbeizuführen.“

76 Prozent der enteigneten Fläche stammten von 7.160 privaten Gutsbetrieben, also von Höfen mit über 100 Hektar Nutzfläche; 4 Prozent von 4.537 Höfen aktiver Nazis und Kriegsverbrecher mit weniger als 100 Hektar Fläche. Das enteignete Land wurde als Privateigentum verteilt, mit den Einschränkungen, dass es als „gebundenes Eigentum“ neu verteilt wurde. Die Empfänger sollten auch die Nutzer sein: Es durfte zwar vererbt, jedoch nicht verkauft, verpachtet oder verpfändet werden und ging grundsätzlich schuldenfrei in das Eigentum des Empfängers über. 43 Prozent des zu vergebenden Landes wurden an Landarbeiter und landlose Bauern, 35 Prozent an Umsiedler aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten verteilt. Die landwirtschaftliche Nutzfläche, die von Kleinbauern bewirtschaftet wurde, hatte sich durch die Bodenreform verdoppelt.