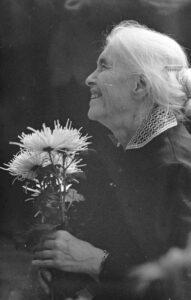

Sie sollte anders heißen: „Jeanette“ wie ihre Großmutter. Aber dem Standesbeamten war dieser Name zu französisch. Sein Vorschlag war „Netti“. Netti Reiling, geboren am 19. November 1900 in Mainz, schrieb ihren Vornamen mit y und heiratete 1925 den ungarischen Soziologen Laszlo Radvanyi. Auf ihrem Grabstein steht: „Netty Radvanyi geb. Reiling“. Dann folgt – etwas größer – der Name, den sie sich gemacht hat: Anna Seghers.

Der Künstlername ist nicht Schall und Rauch, sondern Programm. Namenspatron war Hercules Seghers, ein niederländischer Maler der Rembrandtzeit. Über Rembrandt hatte Netty Reiling 1924 in Heidelberg promoviert mit der Arbeit „Jude und Judentum im Werk Rembrandts“. Sie war fasziniert von Rembrandts Blick für die missachteten Ostjuden, die zu seiner Zeit das Stadtbild Amsterdams prägten. Sie sah Rembrandt als Vorbild für das Sichtbarmachen des Proletariats in der Kunst. Das ist der künstlerische Auftrag, der sich hinter dem Decknamen des Rembrandt-Kollegen Seghers verbirgt.

Dass sich die werdende Schriftstellerin den Namen eines bildenden Künstlers zulegte, ist ebenfalls kein Zufall. Anna Seghers wollte schreiben wie gemalt – nämlich in der „Farbigkeit der Märchen“. Und sie wollte schreiben wie ein Mann. Dass sie das konnte, stellte sie mit der 1927 veröffentlichten Erzählung „Grubetsch“ unter Beweis. Sie verblüffte ihre Kritiker mit der Enthüllung, dass der Autor hinter dem Pseudonym „Seghers“ eine Autorin war.

1928 gelang Anna Seghers als Anna Seghers der literarische Durchbruch mit ihrem ersten Buch „Der Aufstand der Fischer von St. Barbara“, für das sie den renommierten Kleist-Preis erhielt. Seghers selbst verstand das preisgekrönte Werk als „Revolutionsmythos“. Im letzten Satz des Prologs kleidet sie dieses ureigene politisch-literarische Konzept in die legendären Worte: „Aber längst, nachdem die Soldaten zurückgezogen, die Fischer auf See waren, saß der Aufstand noch auf dem leeren, weißen, sommerlich kahlen Marktplatz und dachte ruhig an die Seinigen, die er geboren, aufgezogen, gepflegt und behütet hatte für das, was für sie am besten war.“

„Der“ Aufstand „überlebt“ seine blutige Niederschlagung als „Mythos“ – als legendäre Erzählung der Ausgebeuteten von ihrem heroisch-tragischen Befreiungskampf. Als diese aus der blutigen Niederlage geborene Erzählung ist er unsterblich. Der von Mund zu Mund getragene Aufstandsmythos „hegt“ und „pflegt“ das revolutionäre Klassenbewusstsein für künftige Kämpfe bis zur siegreichen Revolution.

Mythos und Revolution waren für Anna Seghers zwei Seiten einer Medaille. Ihr zufolge erfordert aufkeimendes Klassenbewusstsein den mythischen Nährboden heroisch-tragischer Legenden voller ausdrucksstarker archetypischer Bilder in der „Farbigkeit der Märchen“. Seghers Revolutionsmythos vom Aufstand der Fischer hat nicht von ungefähr Erwin Piscator zu seinem ersten Spielfilm inspiriert. Das 1931 begonnene deutsch-sowjetische Filmprojekt sollte ursprünglich zum Sieg der antifaschistischen Kräfte in Deutschland beitragen. Der 1934 fertiggestellte Film konnte dann aber nur in der Sowjetunion gezeigt werden.

Bereits im Jahr der Kleistpreisverleihung hatte sich Anna Seghers mit ihrem Eintritt in die KPD als Kommunistin geoutet. Als Gründungsmitglied und Frontfrau des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller war sie schon deutlich vor 1933 nicht nur für die Nazis ein rotes Tuch. Nach der braunen Machtübernahme wurden ihre Schriften verboten und verbrannt. Sie selbst wurde verhaftet und verhört, aber wegen ihrer ungarischen Staatsbürgerschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Danach konnte sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern nach Frankreich entkommen.

Die Flucht aus Nazideutschland bedeutete für Anna Seghers vor allem eins: Flucht in die antifaschistische Arbeit. Mit ihrer unermüdlichen politischen und literarischen Arbeit hielt sie „nebenbei“ auch ihre Familie im Exil über Wasser. Schon im Herbst 1933 erschien in Amsterdam ihr erstes in Paris verfasstes Werk „Der Kopflohn. Roman aus einem deutschen Dorf im Spätsommer 1932“. Mit klarem, unsentimentalem Blick seziert sie darin regelrecht die deutschen Zustände auf dem Land am Vorabend der faschistischen Barbarei.

Die verlorene Heimat war nun ins Zentrum ihres literarischen Schaffens gerückt. Die klaren Fronten und die – trotz aller Tragik – ungebrochene Siegeszuversicht des Revolutionsmythos wichen einer differenzierteren und komplexeren Betrachtung. Seghers suchte nun die in ambivalenten Verhältnissen und Charakteren wurzelnden reaktionären Potentiale, um den bis zuletzt für unmöglich gehaltenen Sieg des Faschismus erklären zu können. Wo war das eben noch so überwältigend scheinende revolutionäre Potential geblieben? Anna Seghers begab sich im austrofaschistischen Österreich auf die Spurensuche nach dem niedergeschlagenen Arbeiteraufstand gegen den Dollfuß-Putsch. Als Resultate ihrer Recherchen veröffentlichte sie 1934 die Erzählung „Der letzte Weg des Koloman Wallisch“ sowie 1935 den Roman „Der Weg durch den Februar“. Der literarische Höhepunkt ihrer Spurensuche nach dem verborgenen Widerstand ist ihr weltberühmter Roman „Das siebte Kreuz“.

Mit diesem Exil-„Roman aus Hitlerdeutschland“ gelang Anna Seghers das, was die Heimatschwurbler des sogenannten „Dritten Reichs“ vergeblich zu schaffen versuchten: ein Heimatroman, der seinen Namen verdient. Neben Heines „Wintermärchen“ ist „Das siebte Kreuz“ das Paradebeispiel linker Heimatliteratur. Dem großen Vorbild Heines folgend kehrt Seghers das unter der faschistischen Oberfläche überwinternde andere Deutschland hervor. Dieses andere Deutschland verbirgt sich in den Konzentrationslagern, im Untergrund sowie in den Köpfen und Herzen der menschlichen Deutschen. Zum Vorschein kommt es überall dort, wo dem entflohenen KZ-Häftling Georg Heisler Hilfe und Solidarität entgegengebracht wird. Seine Flucht aus Hitlerdeutschland gelingt am siebten Tag. Das für ihn im KZ errichtete siebte Kreuz bleibt leer und wird zum Lebens- und Hoffnungszeichen Georg Heislers und des anderen Deutschlands.

Seghers symbolische Aneignung des christlichen Kreuzes für den antifaschistischen Kampf war – schlicht und ergreifend – genial. Sie stellte das NS-Regime als ein Regime bloß, das nicht einmal davor zurückschreckt, Menschen zu kreuzigen. Eindrucksvoller lässt sich die faschistische Barbarei einem christlich geprägten Publikum wohl kaum vor Augen führen. Auch die Wahl der – göttliche Vollendung symbolisierenden – Zahl Sieben zeugt von Seghers außerordentlichem Gespür für die (un-)heimliche Kraft der Bilder und Symbole. Die sieben Kreuze, die der KZ-Kommandant für die sieben Ausbrecher errichten lässt, versinnbildlichen die frevelhafte Hybris totaler Herrschaft. Gemessen an diesem vermessenen Allmachtsanspruch ist alles andere als ein totaler Sieg eine vernichtende Niederlage. Diese vernichtende Niederlage bezeugt das eine leere, siebte Kreuz. Kann es ein symbolkräftigeres Lebenszeichen für den totgeschlagenen, totgeschwiegenen und totgesagten Widerstand in Hitlerdeutschland geben?

Neben dem symbolisch aufgeladenen Leitmotiv und der spannenden Fluchtgeschichte dürfte – ironischerweise – vor allem Hitler selbst mit seiner Kriegserklärung an die USA dafür gesorgt haben, dass „The Seventh Cross“ in den USA ein Millionenpublikum erreichte und 1944 in Hollywood mit Spencer Tracy in der Hauptrolle verfilmt wurde. Die durch diesen überwältigenden Erfolg weltberühmt gewordene Autorin lebte mit ihrer Familie nicht in den USA, weil ihr die Einreise – wahrscheinlich wegen antikommunistischer Bedenken – verweigert worden war. Hinter ihr lag die schwerste Zeit ihres Lebens: Die Zeit des Überlebens in der Illegalität in Paris unter deutscher Besatzung mit den Kindern ohne den in Südfrankreich internierten Mann bis zur endlich geglückten gemeinsamen Flucht aus Marseille in das Land, das ihr „gelobtes Land“ werden sollte – Mexiko.

Anna Seghers hat Leben und Werk nicht nur strikt getrennt, sondern jenes hinter diesem regelrecht verborgen. Aber natürlich kommt auch dieses verborgene Leben in ihren Werken zum Vorschein. Besonders deutlich zeigt es sich in der 1940 verfassten Erzählung „Das Obdach“. Unverkennbar kommt hier die Angst um ihre Kinder zum Ausdruck und der innige Wunsch, dass es für sie im Falle ihrer eigenen Verhaftung ein Obdach wie in der Erzählung geben möge. Eindeutig biographisch geprägt ist auch ihr am häufigsten verfilmtes Werk: der 1944 erschienene Roman „Transit“. „Transit“ ist ihr poetischster Roman – nicht nur wegen der fabelhaften Schilderung des prekären Flüchtlingsdaseins in der scheinbar endlos gedehnten Wartezeit permanenter Ungewissheit. „Transit“ ist Seghers Liebeserklärung an die Literatur und den europäischen Kontinent.

Nach ihrer Rückkehr aus Mexiko hätte Anna Seghers am liebsten in einem „mexikanischen Sektor“ in Berlin gelebt. Ihre Heimatstadt Mainz war ihr fremd geworden. Zwischen ihr und Mainz stand das Schicksal ihrer dort zurückgelassenen Mutter, die sie nicht vor dem Holocaust hatte retten können. Der ermordeten Mutter setzte sie mit der 1946 veröffentlichten Erzählung „Der Ausflug der toten Mädchen“ ihr Denkmal. Das neue Deutschland, für das Anna Seghers kämpfte, sollte radikal mit der faschistischen Vergangenheit brechen. Gegen das um sich greifende Verdrängen und Vergessen setzte sie ihre radikale Erinnerungsarbeit. 1949 erschien ihr großer Epochenroman der Zeit zwischen dem Ende des ersten und dem Ende des zweiten Weltkriegs. Ihrem deutschen „Krieg und Frieden“ gab sie den Titel „Die Toten bleiben jung“.

Anna Seghers ist alt geworden. Von 1952 bis 1978 war sie Präsidentin und danach Ehrenpräsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR. Sie starb hoch geehrt und vielfach ausgezeichnet am 1. Juni 1983 in Ost-Berlin. Nach dem Anschluss der DDR wurde die Seghers dieses Deutschlands zur Persona non grata. Wer nach ihr fragt, stößt knallhart auf die Mauer in den Köpfen.Diese Mauer trennt bis heute Anna Seghers’ Leben und Werk in zwei unvereinbare Hälften. Die Seghers vor der Staatsgründung der DDR steht – fast schon wie eine Säulenheilige – auf dem Klassikersockel. Ihre Werke – allen voran „Das siebte Kreuz“, aber auch „Der Ausflug der toten Mädchen“ – sind in allen Bundesländern Schullektüre. Jenseits dieser „guten“ Seghers gibt es dann nur noch die DDR-kontaminierte „schlechte“.

Anna Seghers’ 125. Geburtstag wäre ein guter Anlass, um auch einen Blick in „Das wirkliche Blau“ hinter der antikommunistischen Mauer zu wagen. Die „schlechte“ Seghers – so viel sei an dieser Stelle verraten – war und ist besser als ihr Ruf.