China subventioniere seine Firmen und überschwemme zu Dumpingpreisen „unsere freien Märkte“, hallt es durch die Wirtschaftsmedien. Was im Westen „gute Exporte“ waren, sind in China „böse Überkapazitäten“.

Überkapazitäten sind tatsächlich Produktionsmöglichkeiten über die eigene aktuelle Nachfrage (einer Industrie, einer Nation) hinaus, aber natürlich auch ganz wesentlich dynamische Fähigkeiten, Produktion und Wirtschaftsentwicklung auf ein höheres Niveau zu heben. Darum geht es in China – und sogar mehr noch in der Zukunft, im Rahmen des neuen Fünfjahresplans, der von 2026 bis 2030 gelten wird.

Nationaler Aufstieg

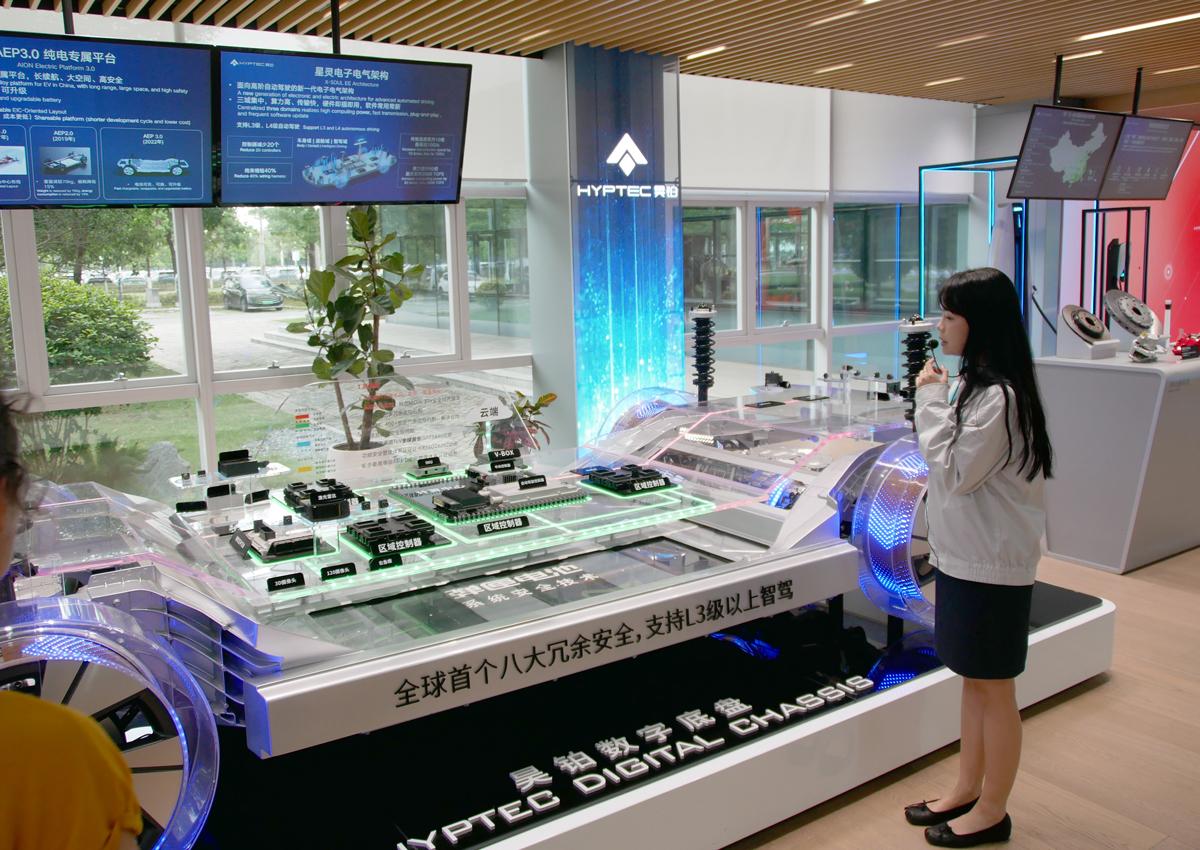

China tanzt aus der Reihe der hegemonialen Werte- und Regelordnung. Der Volksrepublik gelang, was mit wenigen Ausnahmen jahrzehntelang keine Nation mehr schaffte – der nationale Aufstieg. Dafür musste sie ihre langfristige Aufstiegsdynamik intelligent sicherstellen. Der Strukturwandel, den sie organisieren muss, besteht nicht zuletzt in der Schaffung von (Über-)Kapazitäten für höhere Wertschöpfungsstufen (höherwertige Produkte und neue Industrien) und im Abbau alter Überkapazitäten (Industrien mit einfachen Technologien und Produkten).

China hat in den letzten Jahrzehnten große Kapazitäten in allen hochtechnologischen und vor allem ökologisch relevanten Technologien und Produktgruppen aufgebaut. Gleichzeitig wurden gigantische alte Überkapazitäten stillgelegt – etwa im Kohlebergbau und bei der Kohleverstromung sowie in der Stahl- und Zementproduktion.

Weltmeister Deutschland

Deutschland dagegen denkt nicht im Traum daran, seine weltweit größten Überkapazitäten, etwa in der Autoproduktion, seine jahrzehntelange „Überschwemmung der Weltmärkte“ mit Verbrennern abzubauen. Stattdessen hielt man für kurzfristige Profite an der alten Technologie fest. Im Ergebnis läuft jetzt die deutsche Autoindustrie den neuen Mobilitätstechnologien technisch und preislich hoffnungslos hinterher.

Deutschland war vor allem aufgrund des chinesischen Investitionsbooms seit 2008 für mehr als ein Jahrzehnt Exportweltmeister. Die Krise, die sich Ende der 2010er Jahre entwickelte und durch die Pandemiemaßnahmen verschärft wurde, beendete den Exportboom. In den offenen Krisenmodus geriet die deutsche Ökonomie mit der Zerschlagung der eurasischen Wirtschaftsverflechtung mit Russland durch die USA.

2023 hatte Deutschland mit einem Weltbevölkerungsanteil von einem Prozent und einem Weltexportanteil von 6,6 Prozent „Überkapazitäten“ vom Faktor 6,4. Für die USA lag der Faktor bei 2,4. China hatte mit einem Bevölkerungsanteil von 17,5 Prozent einen Anteil von 12 Prozent am Export, was einen Faktor von 0,7 ergibt.

Und während westliche Autohersteller immer noch gut 40 Prozent des chinesischen Automarktes bedienen und deutsche Hersteller zwischen 30 und 40 Prozent ihres globalen Absatzes in China verkaufen, spricht dort niemand von einer „Überflutung durch ausländische Angreifer“.

Abschottung des Westens

Die Kampagne gegen China wurde seit Langem politisch vorbereitet. US-Präsident Joseph Biden hatte bereits viele Maßnahmen seines Vorgängers Donald Trump verschärft. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit vervielfachte Trump die Schutzzölle bis ins Absurde. Der US-Zollsatz für E-Autos etwa bleibt auch nach den Vereinbarungen mit China im Oktober 2025 bei 110 Prozent. Die EU steht dem nicht nach. Die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorangetriebene „Antisubventionsuntersuchung“ wurde lange ideologisch vorbereitet. Seit 2024 erhebt die EU erhöhte Zölle. Pikanterweise vor allem auf diejenigen chinesischen Produkte, die für die globale Klimawende unabdingbar sind, etwa chinesische E-Autos – für sie gelten Sätze in Höhe von 27 bis 48 Prozent. Selbst die Autos deutscher Unternehmen, die in China produziert werden, unterliegen Zöllen, wenn sie nach Europa exportiert werden.

Aber die globalen Wertschöpfungsketten lassen sich nicht einfach politisch-ideologisch umbiegen. Produkte, die nun aus „befreundeten“ Drittländern statt aus China geordert werden müssen, enthalten überwiegend chinesische Zulieferteile, die entsprechenden Importe dieser Länder aus China sind in die Höhe geschnellt. Chinesische Produkte werden in diesen Ländern manchmal auch nur umetikettiert. Schließlich kommen chinesische Unternehmen mit Fabrikinvestitionen direkt in den Westen – in der EU namentlich nach Ungarn und Spanien und zum Freihandelspartner der EU, der Türkei.

Trotz permanenter politisch-medialer Skandalisierung: Der chinesische E-Auto-Export in die EU macht nur 8 Prozent des EU-Automarktes aus. Von den chinesischen E-Autos gehen nämlich über 88 Prozent in den eigenen Markt, nur 12 Prozent werden überhaupt exportiert.

Dabei wird in China – im Gegensatz zu den USA, zur EU und zu Deutschland – schon seit 2019 die E-Mobilität nicht mehr betrieblich subventioniert, ebenso wenig Photovoltaik oder Batterien – während hierzulande die betrieblichen Subventionsmilliarden jedem zugesteckt werden, der bereit ist, eine Fabrik zu bauen, wie wackelig das Projekt auch immer sein mag.

Im Gegensatz zum „Wertewesten“ forciert China die Klimawende praktisch ohne betriebliche Subventionen. Washington hat mit seinem „Inflation Reduction Act“ etwa 700 Milliarden US-Dollar für Produktionsansiedlung in den Ring geworfen. Die EU hat einen „Resilienzfonds“ von etwa 720 Milliarden Euro aufgelegt, dazu Subventionen aus EU-Strukturfonds und Kohäsionsfonds. Deutschland ist ohnehin von jeher eines der Länder mit den höchsten Subventionsquoten. Es wurden E-Mobilität sowie Batterie- und Halbleiteransiedlungen mit Dutzenden Milliarden Euro subventioniert.

Klimawende-Ende im Westen

Ein „Klimaberater“ im Weißen Haus behauptete ernsthaft, China stelle mehr Klimawendetechnologien her, als es globalen Bedarf gebe. Während der „Wertewesten“aufgrund seines industriellen Niedergangs und ökologischen Versagens die chinesischen Klimawendetechnologien dringend bräuchte, wird die Klimawende faktisch beendet.

Angesichts der westlichen Zollabschottungen, Investitionsverbote und bürokratischen Interventionen bis hin zu Konfiszierungen und Zwangsenteignungen chinesischen Firmeneigentums sind die alternativen Absatzmärkte Chinas schon weit entwickelt, in Kooperation mit verlässlicheren Partnern in Südostasien und im Globalen Süden, etwa mit mehr als 150 Partnerländern der Neuen Seidenstraße – den neuen Motoren der weltwirtschaftlichen Entwicklung und sich neu organisierenden Wertschöpfungsketten. Chinas Handel mit Südostasien und dem Globalen Süden hat sich in den letzten vier Jahren verdoppelt.

Durch Chinas „Überkapazitäten“ in Klimawendetechnologien sind erneuerbare Energien in der Volksrepublik heute deutlich billiger als Kohle-, Öl-, Gas- und Atomstrom. Davon profitiert Südostasien, aber auch der Globale Süden insgesamt: über die entstehenden gemeinsamen Energienetze. China ist jetzt die grüne und nachhaltige Fabrik der Welt.

Aber selbst chinesische Ökowende-(„Über-“)Kapazitäten sind global noch unzureichend. Das Ausbautempo der Erneuerbaren müsste verdreifacht werden, um die globalen Klimaziele zu erreichen. Die Internationale Energieagentur hat berechnet, dass sich der Absatz von Fahrzeugen mit neuer Energie global auf das 4,5-Fache von 2022 erhöhen müsste, und der Photovoltaikanlagen-Absatz müsste sich verzehnfachen, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen.

Chinas Vorteile

Wegen des großen Kosten- und Preisvorteils Chinas können die westlichen Zölle auf E-Autos von den chinesischen Firmen vermutlich zum guten Teil absorbiert werden. Und die von China angebotene günstige E-Mobilität für Einsteiger gibt es von einheimischen Anbietern der EU gar nicht – da ist gar nichts zu schützen.

Dass westliche Autos so teuer sind, weil in ihren Preis zu einem erheblichen Teil Patent- und Lizenzzahlungen an Patentinhaberfirmen in irgendwelchen Steueroasen eingehen, bleibt ein gut gehütetes Tabu. Statt zuzugeben, dass auch westliche Autos zur Hälfte ihres jetzigen Preises hergestellt und verkauft werden könnten, baut man lieber die Nebelwand von „chinesischen Subventionen“ auf – oder erzählt Geschichten von niedrigen Löhnen oder schlimmen Arbeitsbedingungen, bis hin zum Märchen der Zwangsarbeit. Tatsächlich fließen in China die nötigen technischen Informationen zwischen Unternehmen kostenlos, etwa zwischen den großen Autofirmen bis hin zu den vielen kleinen Herstellern. Patente werden nur angemeldet, um zu verhindern, dass westliche Unternehmen sie anmelden und man am Ende die eigenen Erfindungen teuer kaufen muss.

China fördert Strukturwandel und ökologische Entwicklung praktisch nur indirekt. Die „Geheimnisse“ des chinesischen Erfolges sind für jeden erkennbar:

- Economies of Scale: Eine Ökonomie mit 1,4 Milliarden Einwohnern und mit deutlich steigenden Realeinkommen kann durch den größeren Absatz niedrigere Stückkosten realisieren als ein Land mit 80 Millionen Einwohnern, deren Einkommen sinken – Volkswirtschaftslehre, 2. Semester.

- Komplette und effektive Wertschöpfungsketten: Hunderttausende Gründerfirmen sorgen für eine Zulieferinfrastruktur und regionale Cluster, die in der Welt ihresgleichen suchen.

- Umfassende effektive Infrastrukturen: Kostenlose Infrastrukturnutzung ist ein Faktor hoher Kaufkraft der Haushalte, aber auch der Kostenersparnis der Firmen.

- Bildung und Qualifikation: Gute Schulbildung und 600.000 neu ausgebildete Ingenieure jedes Jahr. Vom Arbeiter bis zum Entwicklungsingenieur ist qualifiziertes Potenzial für die Klimawende vorhanden, das größer ist als das des gesamten Westens. Mehr als 50 Prozent aller Jobs der Welt in den erneuerbaren Energien befinden sich in China.

- Preiswettbewerb: Was der Kapitalismus schon lange nicht mehr kennt: Chinesische Unternehmen müssen wieder echten Preiswettbewerb zugunsten der Käufer und Nutzer generieren. China hat die Konzerne in den letzten Jahren einer harten Wettbewerbskultur unterworfen und entsprechende „Crackdowns“ auf die Oligopol- und Kartellstrukturen des IT-, Immobilien-, Banken- und Finanzsektors durchgeführt. Westliche Firmen kommen nun in Bedrängnis, weil chinesische Unternehmen ihre Effektivität auch preislich weitergeben. Wo die Konkurrenz kontraproduktiv hart geworden ist, wird inzwischen gegengesteuert. Über 30 große Autohersteller werden es wohl auf Dauer in China nicht bleiben.

- Chinesische Unternehmen tragen nicht die Topgehälter-, Boni- und Dividendenlasten westlicher Firmen. Sie haben wesentlich geringere Aktienwerte und werden weiterhin überwiegend solide, „altmodisch“ und günstig mit Bankkrediten finanziert.

Neuer Fünfjahresplan

China wird mit seinem 15. Fünfjahresplan in dieser Richtung weiter Gas geben. Die demografische Entwicklung und die wirtschaftlichen Notwendigkeiten der Steigerung des Lebensstandards verlangen, dass die Produktivität weiter massiv erhöht wird. Zugleich wird auf die Unverletzbarkeit der Nation durch westliche Sanktionsregimes geachtet. Ein Automatisierungsschub ist daher auch in den alten Industrien vorgesehen. Die neuesten Industrien und Technologiebereiche werden weiterhin massiv entwickelt und unmittelbar mit gesellschaftlichen Anwendungen verknüpft. Der innere Kreislauf wird gestärkt werden über privaten Konsum und massive soziale Förder- und Vernetzungsprogramme (inklusives Wachstum). Die internationale Vernetzung mit allen verlässlichen Partnern bildet zugleich den äußeren Kreislauf.

Der Produktivitätsschub wird aber nicht rein technologisch-industriell beschränkt sein, sondern mit dem mittelfristigen Ziel für 2035, der sozialistischen Modernisierung, verbunden werden. Daher ist eine der neuen großen Ideen die der Produktivkräfte neuer Qualität. Diese umfassen menschliche Fähigkeiten im weitesten Sinn: Ausbildung, Qualifikation sowie soziale Vernetzung und Einbettung.

Die chinesischen „Kapazitäten“ im wörtlichen Sinn werden also weiter steigen, der Stoff für weitere hilflose westliche politisch-mediale „Überkapazitäten“-Kampagnen wird also nicht ausgehen. In der deutschen Industrie – wenn man unter sich ist und Klartext redet statt Angst- und Kriegstreiberei fürs gemeine Volk zu inszenieren – schätzt man Chinas Plan realistisch ein. Henrik Borg schrieb auf der Internetseite Maschinenmarkt.de zur chinesischen Planung: „Dahinter steckt nicht etwa ein bösartiger Versuch, amerikanische oder europäische Volkswirtschaften zu ‚überfluten‘, ‚abhängig‘ zu machen oder für das Dumping chinesischer ‚Überkapazitäten‘ zu missbrauchen, wie viele oberflächliche Analysen nahelegen. China handelt vielmehr aus wirtschaftlicher Notwendigkeit.“