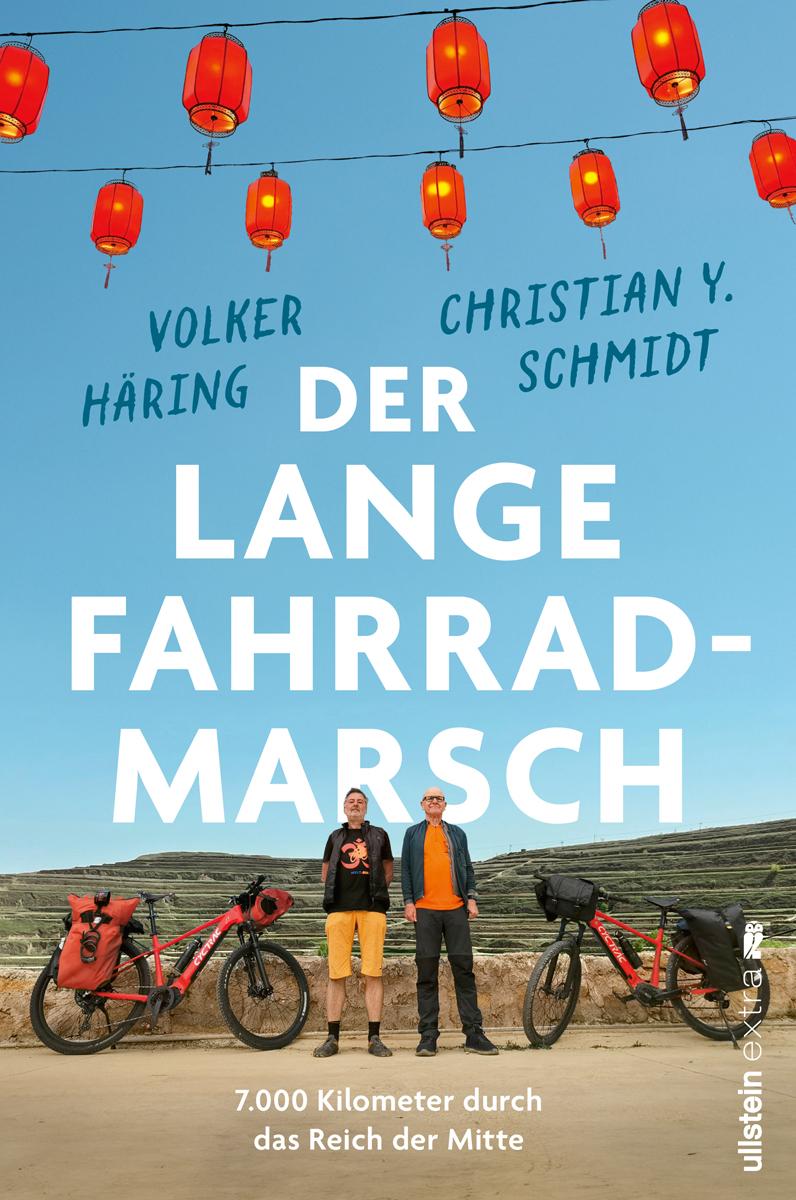

Über den epochalen Roman Christoph Heins „Das Narrenschiff“ wird seit dem Erscheinen anhaltend diskutiert; auf den Tag genau drei Monate später, am 16. Juni, erschien ein weiteres schönes, lesenswertes Buch von Christoph Hein, das zum 275. Todestag Bachs am 28. Juli gehört und auf dem Bach-Fest in Leipzig vorgestellt wurde. Aber es gehört auch zu dem sorgfältig abgestimmten Gesamtwerk und dem darin enthaltenen kritischen Bewusstsein von Geschichte. Alles das ist im Titel von Heins neuen Novellen angedeutet: In Havelberg wohnt er, Bachs Konzerte liebt er, mit seiner Literatur will er kritisches Denken und Hoffnung vermitteln – Heins Literatur ist in diesem Sinn ein Havelberger Konzert, geschrieben für keinen König, sondern für die Menschen.

Wenn das Insel-Buch den Titel trägt „Das Havelberger Konzert“, dann spricht es für das auffordernde Schreiben Heins, sich mit seinen Büchern zu beschäftigen, alles in ihnen hat Sinn und Funktion: Der Leser vermutet, mit Recht, bei dem Untertitel „Bach-Novellen“, dass es sich bei dem „Havelberger Konzert“ um eine Komposition oder Aufführung Bachs handelt. Aber bei aller Suche danach, er findet dieses Konzert nicht. Er findet aber, wenn er die betreffende Novelle bis zum Ende liest, die Erklärung: Das Konzert entstand nach einem königlichen Auftrag. Als Bach sein Honorar dafür erbat, wurde ihm mitgeteilt, dass das Honorar in der „hohen Ehre“ bestehe, für den preußischen König und andere gekrönte Häupter, die zu Besuch bei ihm sein werden, komponieren zu dürfen, das sei „eine ausreichende Vergütung“. Bach reagierte „verbittert“, trug vor, zwei seiner Kinder seien gestorben; neben dem Leid habe es viele „umfängliche Kosten (gegeben), die er allein mit einer hohen königlichen Ehre nicht bezahlen könne“. Nachdem statt seiner ein anderer Komponist mit der Aufgabe betraut worden war, stellte Bach die Arbeit daran ein und aus dem „Havelberger Konzert“, das es nicht geben sollte, wurde später das „Erste Brandenburgische Konzert“. Das wiederum ist bekannt.

Es bedarf nur weniger Umstellungen, um die aktuelle Parallele zu erkennen: Christoph Hein wurde nach 1990 angetragen, die Leitung des „Deutschen Theaters“ in Berlin (DT) zu übernehmen. Doch was wie Ehre und Anerkennung aussah, wurde zur peinlichen Beleidigung, denn unter der Leitung Heins sollten dem Theater die Mittel gekürzt werden, die Theaterleitern vor ihm – längst nicht von der künstlerischen und kulturpolitischen Bedeutung Heins – problemlos zugestanden worden waren.

Fünf Abschnitte des Lebens von Bach werden als fiktives Geschehen aus dem Blick anderer berichtet, wobei hinter diesen stets der Chronist als sichernde kompetente Person steht. Aber es geht eben nicht nur um Bach. Es geht auch um die Kulturpolitik der Gegenwart. Einmal mehr müssen heutige Politiker erkennen, dass Hein kein Kritiker der DDR war, sondern ein Kritiker verfehlter Politik, für die er die DDR wie die BRD in gleicher Weise verantwortlich machte. Er ist ein Kritiker der Zivilisation und deshalb mit den gleichen Werken in der heutigen Bundesrepublik erfolgreich wie einst im Osten, nur um vieles umfassender.

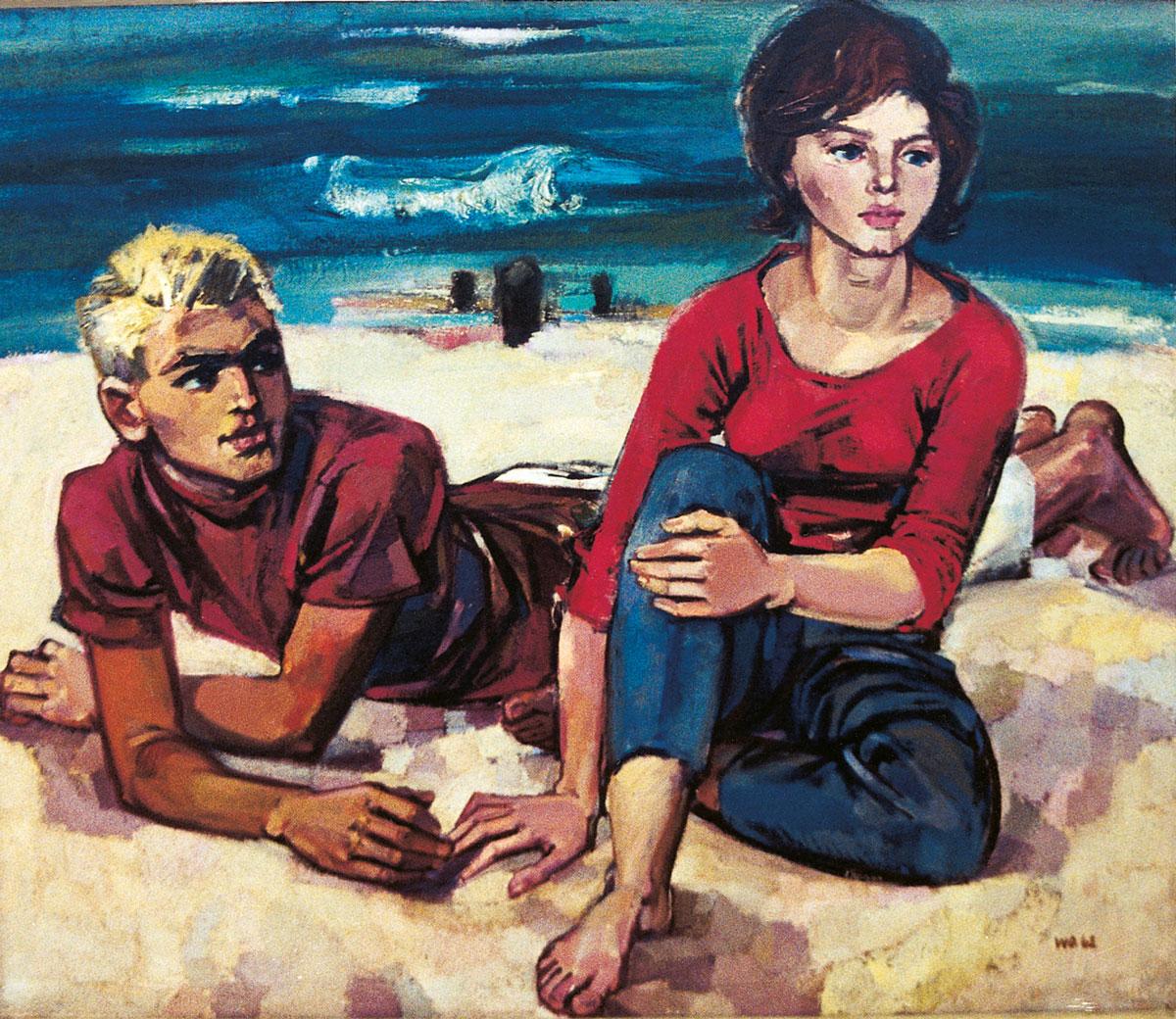

Was Bach damals widerfuhr, ist dem Schriftsteller Hein im vereinigten Deutschland mehrfach ähnlich geschehen. Die Diskriminierung eines Ostdeutschen wurde zur Bloßstellung heutiger „gekrönter“ Häupter ebenso wie zum ironischen Spiel mit der deutschen Einheit. Damit entsteht auch eine ästhetisch-politische Beziehung zu dem vor Kurzem erschienenen epochalen Roman Heins „Das Narrenschiff“: War das die erschütternde Tragödie vom Scheitern eines großen Entwurfs, so werden die Novellen zum Satyrspiel. Hein erlebte Ähnliches, als man für den Bundestag nach 1990 eine neue Gemäldeauswahl zusammenstellte, Hein in die Auswahlkommission berief, aber kein Werk eines ostdeutschen Malers benannte. In beiden Fällen entschied sich Hein gegen die Ehre wie Bach, um dennoch Kunst zu bieten, indem er Chroniken solcher Vorgänge schuf. Hein bekannte sich damit zu einer politischen Kunst, wie auch Bach, dort noch im christlichen Kleid.

Die Gegenwart wird auch in manchen Dialogen erkennbar. Heins Bach gerät mit dem Bürgermeister von Havelberg ins Gespräch und stellt sich vor: „Hofkonzertmeister und Hoforganist zu Weimar sowie Cembalist und Violinist.“ Der Bürgermeister antwortet fragend: „Ah ja. Und was, wenn ich fragen darf, machen Sie beruflich?“ Und er erläutert: „Musik ist eine brotlose Kunst.“

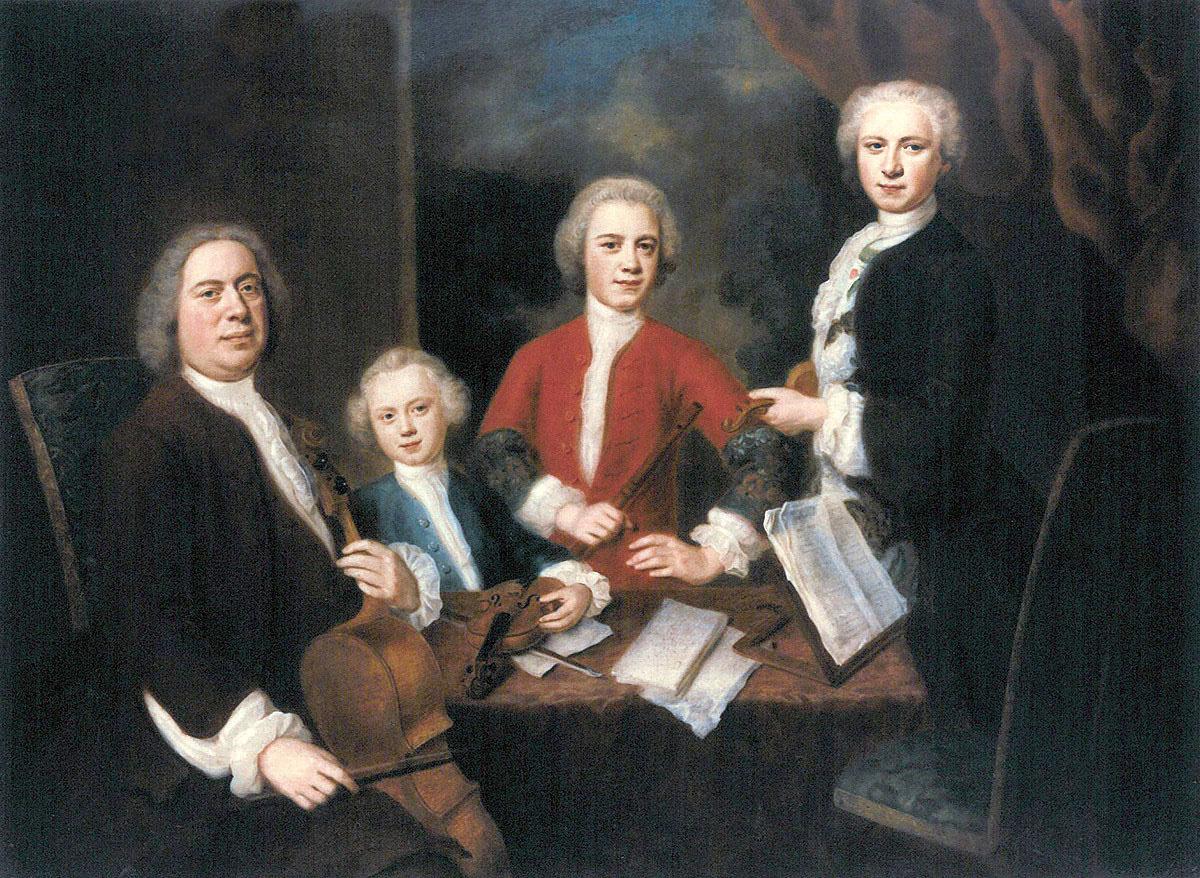

Die fünf Novellen sind streng nach den theoretischen Vorgaben entwickelt worden: In einigen wird von einem „Vorfall“ gesprochen, den es darzustellen gelte; immer sind es ungewöhnliche Ereignisse. In allen ist das Personenensemble reduziert und die Beschreibung sachlich wie in den Novellen Heinrich von Kleists. Die Hand des straffenden Chronisten ist überall zu spüren. Die fünf Novellen sind außerdem im Sinne einer Lebenschronik angelegt: Sie beginnen mit dem sehr jungen 18-jährigen Bach und sie enden nach dem Tode des Komponisten, mit dem Wissen, dass sein Ruhm unsterblich ist.

Das schöne Buch – Insel-Bücherei Nr. 1555 – bietet ganz zum Schluss eine besondere Überraschung: Nach dem letzten Buchstaben steht auf einer Sonderseite das goldene Siegel von Johann Sebastian Bach, von ihm selbst entworfen: Die Anfangsbuchstaben JSB werden in dem Siegel seitenverkehrt miteinander verschränkt, kaum zu erkennen, aber anmutend wie ein singendes und klingendes Spiel. Es ist nicht das erste Mal, dass Hein nach umfangreichen politischen Romanen mit der Betrachtung einer Künstlerbiografie die aristotelische Abfolge variierend nutzt: Dem Roman „Verwirrnis“ (2018), in dem es ebenfalls um die DDR ging, folgte das Insel-Büchlein über Lessing „Ein Wort allein für Amalie“ (2020). Lessing und Bach bedeuten auch zwei Orientierungen auf Menschlichkeit zum kritischen Umgang mit Vernunft.

Christoph Hein

Das Havelberger Konzert

Bach-Novellen

Insel-Verlag, 79 Seiten, 16 Euro