Was bedeutet schweigen? Ist es gut? Ist es schlecht? Warum schweigt man? Wegen eines Traumas? Wegen Schuld? Um zu vertuschen? Um Profit zu sichern? Wann ist Schweigen verbrecherisch?

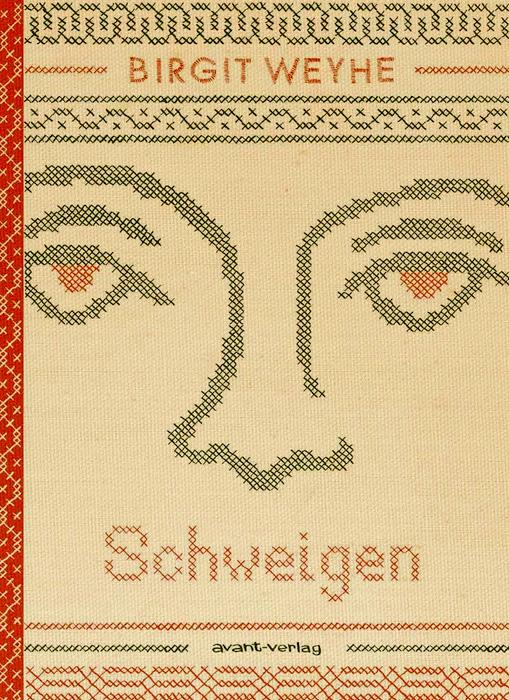

Diesen Fragen geht Birgit Weyhe in ihrer neuen Graphic Novel nach. Nach „Rude Girl“ (siehe UZ vom 10. März 2023) wirft sie damit erneut anhand von Frauenbiografien einen scharfen Blick auf die politischen Verhältnisse.

„Schweigen“ erzählt die Lebensgeschichten von zwei Frauen, deren Leben vom Kampf gegen Diktatur und Unterdrückung geprägt war.

Ellen Marx ist noch kein Teenager, als in Deutschland den Nazis die Macht übertragen wird. Sie muss erleben, wie sie und ihre Freundinnen immer mehr ausgegrenzt werden, bis sie schließlich der Schule verwiesen werden. Als die Pogrome beginnen, die Synagogen brennen, ihr Vater gesucht und ihr Onkel verhaftet wird, beschließen die Eltern, dass das Kind gehen muss. Mit 17 Jahren emigriert Ellen nach Argentinien, gemeinsam mit den Freundinnen aus ihrer jüdischen Pfadfindergruppe – aber ohne ihre Eltern, denen ein Visum verweigert wird. Sie schlägt sich in Buenos Aires mit schlecht bezahlten Dienstmädchenjobs durch, will Geld sparen, um ihren Eltern ein Visum zu besorgen. Doch reicht das Geld noch nicht mal für die kleinsten Notwendigkeiten. Zu Anfang bekommt sie noch Briefe ihrer Eltern, verklausuliert, aber doch wenigstens ein Lebenszeichen. Irgendwann bleiben diese Zeichen aus. Ellen Marx ist die einzige in ihrer Familie, die dem Holocaust entkommen ist.

Ellen Marx hat sich in Buenos Aires ein Leben aufgebaut, hat eine Familie, wenig Kontakt in die argentinische Gesellschaft, aber viel in die jüdische Gemeinde. Sie ist wenig berührt von den politischen Ereignissen in Argentinien, doch dann „verschwindet“ während der Militärdiktatur ihre politisch aktive Tochter Nora. Ellen beginnt zu suchen und wird eine der mutigen Mütter der Plaza de Mayo. Ihre Tochter wird sie niemals finden.

Elisabeth Käsemann erlebt in Deutschland die Nachkriegsjahre. Als junge Studentin nimmt sie in Berlin an den Protesten gegen den Schah teil. Doch sie will mehr, eine echte Veränderung, die sie in Deutschland nicht sieht, und geht 1970 nach Argentinien. In Buenos Aires hilft sie in den Armenvierteln, engagiert sich politisch und wird von den Schergen der Militärdiktatur verschleppt. Sie wird bestialisch gefoltert und ermordet. Elisabeth Käsemann ist eins der mehr als 30.000 Opfern der Militärdiktatur.

Birgit Weyhe nimmt sich in ihrem bisher längsten Werk den Platz, die politischen Hintergründe und Zusammenhänge zu beleuchten. Sie unterbricht die rein biographischen, erlebten Erzählungen mit Kapiteln, die sie „Kontext“ überschreibt. Das ist für die Zeit des deutschen Faschismus vielleicht nicht unbedingt nötig, aber für die argentinische Geschichte, die zur Militärdiktatur führte, durchaus hilfreich (wer mehr wissen möchte, lese den Artikel von Günter Pohl in UZ vom 13. Juni). Vor allem aber macht Weyhe die menschenverachtende Haltung der bundesdeutschen Regierung deutlich. Sie hat Elisabeth Käsemann und all die anderen sterben lassen, um Profite deutscher Konzerne nicht zu gefährden. Die argentinische Militärdiktatur wurde aktiv unterstützt, unter anderem durch die deutsche Hilfe für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft in Argentinien. Falls noch jemand eine Erinnerung braucht, warum Hans-Hubert „Berti“ Vogts ein Arsch ist, sei an eben diese WM erinnert, bei der er Kapitän der deutschen Mannschaft war: „Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen.“

Schlimmer als der Fußballer ist aber die offizielle westdeutsche Politik. Die beruft sich auf etwas, was sie „stille Diplomatie“ nennt. In der Praxis heißt das Unterstützung bei Folter und Mord. So weigerte sich der deutsche Botschafter in Buenos Aires, Jörg Kastel, die Suche nach Elisabeth Käsemann zu unterstützen. Im Gegenteil, er forderte von ihren Eltern eine Liste ihrer Freunde, um sie an die Diktatur weiterzuleiten. Die Eltern Elisabeth Käsemanns weigerten sich.

Birgit Weyhe spart keins der unangenehmen Details aus, nicht das verbrecherische Verhalten der BRD, nicht die Trauer, nicht die Folter. Sie findet bildliche Darstellungen, um das Grauen sichtbar zu machen, ohne dabei Abstoßendes, Voyeuristisches zu produzieren. Die Ermordung Käsemanns erzählt sie ganz leise, herangezoomt sind die Bilder auf einzelne Gegenstände, das Straßenschild, die Stiefel der Soldaten, die für den finalen Genickschuss genutzte Waffe – weiße Zeichnungen auf schwarzem Hintergrund. Damit werden die Seiten doppelt beklemmend.

„Schweigen“ ist nicht nur die eindringlich erzählte Biografie zweier Frauen im Kampf gegen die Diktatur, sondern auch ein beeindruckender Sachcomic über ein Kapitel westdeutscher Außenpolitik, das man uns heute vergessen machen möchte.

Birgit Weyhe

Schweigen

Avant-Verlag, 362 Seiten, 39 Euro

Erhältlich im UZ-Shop