In der westlichen Geschichtsschreibung ist man gewohnt, den Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem 1. September 1939 zu datieren, dem Tag des Überfalls Nazideutschlands auf Polen. Gegen diese Festlegung können begründete Einwände erhoben werden.

Wir haben es hier mit einer eurozentristischen Sichtweise zu tun, die anderen wesentlichen Kriegsschauplätzen kaum Beachtung schenkt. Der Zweite Weltkrieg erscheint in diesem Paradigma eher als „Zweiter Europäischer Krieg“. Nehmen wir die weltweite Dimension dieses historischen Großereignisses jedoch ernst, so ließen sich gute Gründe finden, den 18. September 1931 als seinen Beginn zu betrachten. An diesem Tag nahm der Krieg Japans gegen China seinen Auftakt. Bevor dieser am 7. Juli 1937 in seine zweite Phase trat, überfiel das faschistische Italien am 3. Oktober 1935 das damals noch Abessinien genannte Äthiopien. Am 17. Juli 1936 begann der Spanische Bürgerkrieg, der ungeachtet seiner Bezeichnung kaum als lediglich innerer Konflikt betrachtet werden kann, wenn man die massive Intervention Hitlers und Mussolinis zugunsten der Franco-Faschisten berücksichtigt. Wir haben es hier also mit einer zusammenhängenden Entwicklung zu tun, die sich daraus ergab, dass sich die Achsenmächte anschickten, eine aggressive Neuaufteilung der Welt vorzunehmen. Von dort aus führte ein gerader Weg zum 1. September 1939. Man kann also fragen, warum der Start eines globalen Konflikts in seinem bereits begonnenen Verlauf angenommen wird und nicht an seinem realen Ausgangspunkt.

Das „Jahrhundert der Demütigungen“

Der chinesische Widerstandskrieg ist im Westen bekannt als der Zweite Chinesisch-Japanische Krieg – unter Bezugnahme auf den ersten militärischen Konflikt zwischen den beiden Ländern 1894 bis 1895. Er war gekennzeichnet von unvorstellbaren Grausamkeiten, die von den japanischen Truppen begangen wurden. Im Westen nimmt man an, dass China insgesamt 20 Millionen Kriegstote zu beklagen hatte. Chinesische Historiker gehen von etwa 35 Millionen Opfern aus. Dieser Krieg muss im Rahmen dessen betrachtet werden, was man in der Volksrepublik das „Jahrhundert der Demütigungen“ nennt. In dieser Zeit wurde das Reich der Mitte auf den Status einer De-facto-Kolonie herabgedrückt und musste fortan Erniedrigung, Ausbeutung und Massenmord erdulden.

1839 hatten die Briten den Ersten Opiumkrieg gegen China vom Zaun gebrochen, um das Land gewaltsam für die Einfuhr des von ihnen in Indien angebauten (und in Großbritannien selber verbotenen!) Rauschgifts zu öffnen. In der Folge sicherten sich zahlreiche Großmächte „Konzessionsgebiete“ in China, in denen sie nach Belieben schalten und walten, das heißt ausbeuten und plündern durften. Legitimiert wurde dieses Banditentum durch das, was man in China die „ungleichen Verträge“ nennt. Die kaiserliche Regierung in Peking musste diese Papiere quasi mit dem Gewehrlauf im Genick unterschreiben. Die nationale Souveränität des Landes war nur noch eine Farce. Der sogenannte Boxeraufstand gegen die koloniale Unterdrückung im Jahr 1899 wurde von den Kolonialmächten mit barbarischer Gewalt niedergeschlagen.

1912 musste die abgewirtschaftete chinesische Monarchie einer Republik Platz machen. Eine führende Rolle bei ihrer Gründung nahmen der Arzt Sun Yat-sen und seine Nationale Volkspartei Chinas (Kuomintang – KMT) ein. Sun Yat-sen war ein fortschrittlicher, links-nationaler Revolutionär, der seine politische Leitlinien in Form der „Drei Volksprinzipien“ formuliert hatte: Nationalismus, Volksherrschaft und Volkswohlfahrt. China sollte demnach ein unabhängiger, demokratischer und sozialer Nationalstaat sein. Aber bis auf Weiteres blieb es bei der bloßen Zielvorstellung. Die neue Republik war schwach, die Konzessionsgebiete bestanden weiter und in zahlreichen Provinzen rissen regionale Militärmachthaber, sogenannte „Warlords“, die Macht an sich.

Im Ersten Weltkrieg stand China auf Seiten der Alliierten. Nach der Niederlage der Mittelmächte 1918 hat man daher Hoffnung, dass im Zuge der Friedensverhandlungen von Versailles die ungleichen Verträge aufgehoben werden würden. Aber stattdessen zogen es die Westmächte vor, die deutschen Konzessionsgebiete an Japan zu übertragen. Und selbstredend dachten sie auch gar nicht daran, ihre eigenen Ansprüche auf chinesischem Territorium in Frage zu stellen. Diese erneute Demütigung führte in China zu einer enormen Welle des Protests, die als „Bewegung des 4. Mai“ in die Geschichte einging. Sie inspirierte zahlreiche Revolutionäre in China, die im weiteren Verlauf noch wichtige Rollen spielen sollten.

Gründung der Kommunistischen Partei

Am 23. Juli 1921 wurde in Shanghai die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) gegründet. In ihrem Bestreben, die Macht sowohl der Kolonialmächte wie auch der Warlords zu brechen, bildete sie einen Block mit der KMT. Allerdings bekam dieser ernsthafte Risse, nachdem Sun Yat-sen 1925 gestorben war und der fanatische Antikommunist Chiang Kai-shek zur Führungsfigur der KMT und der chinesischen Republik wurde. 1927 schließlich ließ er beim Massaker von Shanghai mehrere tausend Kommunisten ermorden. Das Bündnis KMT-KPCh war zerbrochen, aber noch nicht unwiderruflich erledigt. Die japanische Aggression sollte es erneut auf die Tagesordnung bringen.

Im Japan der zwanziger Jahre hatte sich eine brisante politische Gemengelage ergeben. Der 1926 inthronisierte Tenno (Kaiser) Hirohito galt als Herrscher göttlichen Ursprungs. Weitere Machtfaktoren waren das Parlament und die Armee. Letztere aber begann zunehmend ein gefährliches Eigenleben zu entwickeln. In ihr und der politischen Öffentlichkeit des Landes breitete sich ein aggressiver Nationalismus aus. Japan war ein aufstrebender Nationalstaat, der einen starken Modernisierungsschub erfahren hatte. Was der Wirtschaft des Landes aber fehlte, waren eigene Rohstoffe.

Japans Unterwerfung der Völker Ostasiens

Die ab 1929 einsetzende Weltwirtschaftskrise schlug auch in Ostasien mit aller Härte zu und ließ diesen Mangel noch spürbarer werden. Die japanische Rechte entwickelte die Idee eines kommenden Großreichs unter dem Schlagwort „Großostasiatische Wohlstandssphäre“. Nüchtern betrachtet bedeutete dies nichts anderes als die Unterwerfung der Völker Ostasiens unter japanische Herrschaft. Allerdings spielte man hierbei nicht ganz ungeschickt die „antiimperialistische“ Karte. Japan empfahl sich den von ihm ins Visier genommenen Nationen als Schutzmacht gegen die kolonialistischen Zumutungen durch die westlichen Großmächte. Pathetisch berief man sich auf die gemeinsame ostasiatische ethnische Abstammung und versprach ein gemeinsames Aufblühen, wenn der verderbliche Einfluss der Fremden erst gebrochen sei.

In der zu China gehörenden rohstoffreichen Mandschurei gab es die Südmandschurische Eisenbahn, die zu einer seit 1906 bestehenden japanischen Konzession gehörte. Bewacht wurde sie von der Kwantung-Armee, die sich allerdings nur in unmittelbarer Nähe der Bahnlinie aufhalten durfte. Unter den Offizieren der Kwantung-Armee hatte der japanische Expansionismus besonders viele Anhänger. Man begann Pläne zu schmieden, wie der Weg bereitet werden könnte zur Eroberung der Mandschurei, um so der eigenen Wirtschaft die dringend benötigten natürlichen Ressourcen zu sichern. Aus dem Umfeld des Tenno kamen in dieser Hinsicht eher Signale der Zurückhaltung, aber die Militärs setzten sich schließlich durch. Am 18. September 1931 explodierte am Abschnitt der Südmandschurischen Eisenbahn bei der Stadt Mukden ein Sprengsatz. Japanische Offiziere hatten diesen Anschlag in Szene gesetzt, für den sie nun öffentlichkeitswirksam die chinesische Seite verantwortlich machten. Am Ort der Explosion kam es zu ersten chinesisch-japanischen Gefechten. Der Vorwand zur Eroberung der Mandschurei war da. Kurz darauf stürmte die Kwantung-Armee Mukden. Es folgten rasche Vorstöße in das Landesinnere der Mandschurei, die schließlich ganz eingenommen werden konnte. Der Widerstand der nationalchinesischen Truppen Chiang Kai-sheks war gering.

Der Marionettenstaat Mandschukuo

Am 1. März 1932 wurde unter japanischer Regie im besetzten Gebiet der Marionettenstaat Mandschukuo proklamiert. Der letzte chinesische Kaiser Pu Yi, der mit der Ausrufung der chinesischen Republik noch im Kindesalter hatte abdanken müssen, übernahm die vordergründige Hauptrolle in einem unwürdigen Schauspiel, als er sich zum Präsidenten des neuen Staats ernennen ließ. Zwei Jahre später folgte die Krönung. Offiziell war er nun erneut Kaiser – Kaiser von Mandschukuo, aber real das Oberhaupt einer landesverräterischen Kollaboration. Entscheidungen hatte er keine zu treffen. Dies fiel in die Zuständigkeit der an seinem Hof anwesenden japanischen Emissäre.

Wie nicht anders zu erwarten war, löste die japanische Aggression in der chinesischen Öffentlichkeit einhellige Empörung aus. Es entwickelte sich eine Bewegung zum Boykott japanischer Waren. Am 28. Januar 1932 griff Japan Shanghai mit Marineinfanterie und Luftstreitkräften an. Chinesische Truppen leisteten hartnäckigen Widerstand in den Kämpfen, die 13.000 Zivilpersonen das Leben kosteten. Am 5. Mai wurde unter Mitwirkung des Völkerbunds ein Waffenstillstand vereinbart. Man erklärte Shanghai zur entmilitarisierten Zone. Allerdings gelang es der japanischen Seite, für sich das Recht zur Stationierung von 2.500 Marine-Infanteristen in der Stadt durchzusetzen – ein groteskes Ergebnis. Die japanische Führung deutete diese Nachgiebigkeit auf ihre Weise. Trotz des Waffenstillstands besetzte die Armee des Tenno 1933 die nordöstlichen Provinzen Rehe und Chahar. 1935 folgte ein Teil des Gebiets zwischen Peking und Mandschukuo und ein Jahr später schloss sich ein Vorstoß in die Innere Mongolei an. Japan erklärte seinen Austritt aus dem Völkerbund, da sein aggressiver Kurs dort auf vehemente Kritik stieß. 1936 schloss das Kaiserreich mit Hitlerdeutschland den Anti-Komintern-Pakt.

Der „Lange Marsch“ der KPCh

Die Verteidigungskraft Chinas litt darunter, dass Chiang Kai-shek der Bekämpfung der KPCh größere Bedeutung beimaß als der des äußeren Feinds. Auf das Massaker von Shanghai 1927 hatten die Kommunisten mit revolutionären Erhebungen in den Städten Changsha, Guangzhou (Kanton) und Nanchang geantwortet, die allerdings niedergeschlagen wurden. Im September des gleichen Jahres folgte der Herbsternte-Aufstand in der Provinz Hunan. Auch dieser führte nicht zum Erfolg. Dennoch konnte die KPCh im weiteren Verlauf 1931 in der südöstlichen Provinz Jianxi ein Sowjetgebiet errichten, das bis 1934 gehalten werden konnte. Dann blieb der KPCh nichts anderes mehr übrig, als den bedrohlichen Belagerungsring der KMT zu durchbrechen und zum „Langen Marsch“ aufzubrechen. Nach einer Wegstrecke von 12.500 km und innerhalb von einem Jahr erreichten von anfänglich 90.000 Kämpferinnen und Kämpfern 8.000 lebend Yan‘an in der nördlichen Provinz Shaanxi. Trotz der dramatischen Verluste konnte hier eine stabile rote Basis gebildet werden.

Zum Ende des Jahres 1936 trug das Drängen Mao Zedongs, der seine Führungsrolle in der KPCh im Zuge des „Langen Marschs“ hatte festigen können, auf eine nationale Einheitsfront mit der KMT gegen Japan Früchte. Das Bündnis wurde erneuert, aber das Misstrauen blieb.

Der Zweite Chinesisch-Japanische Krieg

Am 7. Juli 1937 kam es 15 Kilometer südlich von Peking zu einem Zusammenstoß chinesischer und japanischer Truppen. Dieses Ereignis, welches als „Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke“ in die Geschichte einging, eröffnete den Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieg im engeren Sinn. Von August bis November 1937 tobte die zweite Schlacht um Shanghai. Unter schweren Verlusten siegte die japanische Seite. Am 12. Dezember 1937 fiel Nanking. Es folgte ein dreiwöchiges Massaker japanischer Soldaten an der Zivilbevölkerung. Über 300.000 Menschen wurden direkt ermordet oder zu Tode gequält. Die Exzesse des Sadismus, welche sich dabei abspielten, riefen weltweites Entsetzen hervor. Bis heute ist das Massaker von Nanking eingebrannt in das kollektive Gedächtnis Chinas. Japan hat es bislang daran fehlen lassen, zu dieser historischen Verantwortung zu stehen. Stattdessen verehrt man dort bis heute die Generäle, welche für die barbarische Kriegsführung in China verantwortlich waren. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch die „Einheit 731“ der Kwantung-Armee, welche 250.000 Menschen mit „medizinischen“ Experimenten zu Tode folterte.

Im Frühjahr 1938 gelang Chiang Kai-sheks Truppen ein Achtungserfolg in der Schlacht von Tai’erzhuan (Provinz Shandong). Aber schon kurz darauf fiel die nahegelegene Stadt Xuzhou. Die KMT hatte den Regierungssitz Chinas aus Nanking nach dem dortigen Massaker nach Wuhan verlegt. Aber inzwischen bewegten sich starke japanische Verbände auch auf die neue Hauptstadt zu. Um diese Offensive zu bremsen, ordnete Chiang Kai-shek am 9. Juni 1938 die Sprengung der Dämme des Gelben Flusses an. 890.000 Chinesinnen und Chinesen starben in den Fluten. Wuhan fiel am 25. Oktober. Diese Aktion war bezeichnend für Chiangs Rücksichtslosigkeit, welche sich in verhängnisvoller Weise mit Inkompetenz und übersteigertem Selbstbewusstsein verband. Er zeigte sich als Repräsentant einer bürgerlichen Klasse, die damit überfordert war, die drängenden Probleme ihrer Nation in fortschrittlichem Sinne zu lösen. Kurz darauf gelang den Japanern noch die Einnahme von Kanton. Der chinesische Regierungssitz wurde nach Chongqing verlegt.

Kluge Bündnispolitik unter Mao

Um das Jahr 1940 herum zeigte sich die militärische Situation festgefahren. Japan kontrollierte die östlichen Regionen Chinas, verfügte aber nicht über die Kapazitäten zu weiteren Vorstößen Richtung Westen. In japanischen Offizierskreisen machte das Wort vom „chinesischen Sumpf“ die Runde, in dem man zu versinken drohe. Die Hoffnungen auf einen schnellen Sieg schwanden. Im Norden Chinas hatten daran die Streitkräfte der KPCh erheblichen Anteil.

Die Kommunisten gewannen die Sympathie der Landbevölkerung, indem sie für eine Reduzierung der von den Bauern zu leistenden Abgaben sorgten. Eine radikale Landreform nahmen sie vorerst nicht in Angriff. Mao hatte verstanden, dass dies bedeutet hätte, den Klassenkampf auf dem Land voranzutreiben; dies entsprach aber seines Erachtens nicht der aktuellen Etappe des Kampfes, in der die Priorität dem Kampf gegen Japan und für die nationale Befreiung gehörte. Örtliche Verwaltungsorgane wurden nach dem „Drei-Drittel-System“ besetzt: jeweils ein Drittel Kommunisten, Unabhängige und fortschrittliche Landbesitzer. Diese kluge Bündnispolitik ist in Zusammenhang mit Maos Schrift „Über die Neue Demokratie“ von 1940 zu sehen. Darin skizzierte er eine dem Sozialismus vorangehende Phase, in deren Verlauf Arbeiter, Bauern, Kleinbürgertum und nationale (antiimperialistische Bourgeoisie) eine demokratische Ordnung aufbauen, die neben dem staatlichen Sektor auch noch kapitalistisches Privateigentum zulässt. Ersterem kommt aber die führende Rolle zu. Dieses besondere Konzept begründete Mao mit der Charakterisierung Chinas als kolonial unterdrücktem, von Entwicklungsrückständen gekennzeichnetem Land.

Im Gegensatz zum Berufssoldaten Chiang Kai-shek zeigte sich der aus dem Zivilleben stammende Mao als kreativer militärischer Stratege. Anders als für die KMT-Truppen, bei denen auch Gewalttaten gegen die eigene Bevölkerung zur Normalität gehörten, war die chinesische Rote Armee, die 1946 den Namen Volksbefreiungsarmee annahm, eine politische Armee, die von ihren Soldaten ein korrektes und partnerschaftliches Verhalten gegenüber der Zivilbevölkerung erwartete. In dieses Hinsicht bestand ein strenger Kodex, der dazu führte, dass die bäuerliche Bevölkerung die Anwesenheit der roten Soldaten als Unterstützung empfand. Das war in der Geschichte Chinas, in der man Militär eher mit Plünderung und Vergewaltigung zu assoziieren gewohnt war, durchaus etwas Neues.

Prinzipien der Guerillakriegsführung

Mao entwickelte zudem wesentliche Prinzipien der Guerillakriegsführung. Seine diesbezüglichen Schriften gelten bis heute als Klassiker dieser Kampfform und haben auch viele weitere Revolutionäre beeinflusst. Entscheidend ist, dass der revolutionäre Soldat sich in der Bevölkerung bewegt, „wie ein Fisch im Wasser“. Die Bauern sehen in ihm einen Kämpfer für ihre Rechte. Sie unterstützen ihn, verstecken ihn, wenn es nötig ist, oder pflegen ihn, wenn er verwundet ist. Umfassende Feldschlachten werden vermieden. Im Wissen um die militärtechnische Überlegenheit des Feindes kämpft die Rote Armee dezentral in kleinen Einheiten, schlägt zu und zieht sich zurück. Dem Gegner erscheint sie so als ein kaum greifbares Phantom. Auch die geografischen Gegebenheiten werden sich zunutze gemacht. Schwer zugängliche Gebirge zum Beispiel dienen als Rückzugsraum. Bemerkenswert ist, dass Mao seine Strategie für ländliche Regionen und nicht für urbane Ballungsräume entwickelt hat.

Dies hängt mit der Erfahrung des Jahres 1927 zusammen, als die städtischen Offensiven der KPCh im Anschluss an das Shanghai-Massaker scheiterten. Mao erkannte, wie falsch es war, den marxistischen Grundgedanken vom Primat der Arbeiterklasse mechanisch auf ein Land wie China zu übertragen, in dem sich der Anteil der Industriearbeiterschaft noch im einstelligen Prozentbereich bewegte. Fortan favorisierte Mao die Schaffung ländlicher Basen, von denen aus die Städte eingekreist werden sollten. Unter dieser Prämisse entwickelte er seine Guerilla-Strategie: „Rückt der Feind vor, ziehen wir uns zurück; macht er halt, beunruhigen wir ihn; ist er ermattet, schlagen wir zu; weicht er, verfolgen wir ihn.“ Nebenbei bemerkt wird bei der Lektüre von Maos diesbezüglichen Schriften auch deutlich, dass die später von westlichen ultralinken Gruppen entwickelte Vorstellung einer Stadtguerilla eher einem „schwarzen Schimmel“ gleicht.

Nazideutschland setzt auf Japan

Auf internationaler Ebene bereitete der Republik China die drastische Verschlechterung der Beziehungen zum Deutschen Reich erhebliche Probleme. Dabei hatte sich Chiang Kai-shek über Jahre hinweg guter Beziehungen nach Berlin rühmen können. Dort hatte man mit Interesse wahrgenommen, dass nach dem Tode Sun Yat-sens in der KMT ein Rechtsruck stattgefunden hatte und die neue Führung sich einem Antikommunismus verschrieben hatte, der in seiner fanatischen Ausprägung hinter dem der Nazis kaum zurückstand. So war es auch kein Zufall, dass Generaloberst Hans von Seeckt, von 1920 bis 1926 Chef der Heeresleitung der Reichswehr, in den Jahren 1933 bis 1935 als militärischer Berater Chiang Kai-sheks in China weilte, um diesen in seinen gegen die KPCh gerichteten Ausrottungsbemühungen zur Seite zu stehen. Zudem belieferte Nazideutschland die KMT mit Rüstungsgütern. Wenn man Fotos zum Kriegsgeschehen dieser Zeit in China betrachtet, fällt immer wieder auf, dass Soldaten der KMT deutsche Stahlhelme in ihrer charakteristischen Form tragen.

Allerdings kamen in der Reichsregierung bald Zweifel darüber auf, ob man in Ostasien auf das richtige Pferd setzte. Zunehmend wurde Japan als möglicher Verbündeter, dem man zutrauen konnte, die UdSSR von Osten her unter Druck zu setzen, interessant. Seit Deutschland und Japan durch den Anti-Komintern-Pakt von 1936 verbunden waren, wurde es für Hitler zunehmend problematisch, die Gegner des Vertragspartners in China weiter zu protegieren. Am 20. Februar 1938 erklärte Hitler vor dem Reichstag die diplomatische Anerkennung Mandschukuos. Das war ein deutliches Zeichen. Weiter legte er dar, dass China nicht über die Kraft verfüge, die es als wirksames antibolschewistisches Bollwerk brauche. Vielmehr sei es Japan, das über die in dieser Hinsicht nötige Energie verfüge.

Die japanische Regierung griff Hitlers Stellungnahme auf und forderte nun die sofortige Einstellung deutscher Waffenlieferungen nach China. Reichsmarschall Göring sorgte dafür, dass diesem Verlangen zwei Monate später entsprochen wurde. Selbst Lieferungen, für die es unterschriebene Verträge gab, wurden nicht mehr auf den Weg gebracht. Hitler nannte den Bruch mit Chiang Kai-shek „die nüchterne Respektierung realer Tatsachen“. Schließlich hatte sich der „Generalissimus“ zuvor schon außerstande gezeigt, den entscheidenden Vernichtungsschlag gegen die KPCh zu führen – und das trotz von Seeckts Hilfe. Nun wandte man sich dem potenteren der beiden möglichen Partner zu. Allerdings begann dieser bald einen Kurs halsbrecherischer Risiken zu steuern.

USA kämpfen gegen japanische Truppen

Zum Ende der Dreißigerjahre hin hatten sich die Beziehungen der USA zu Japan stetig verschlechtert. Die US-Regierung unter Präsident Roosevelt beobachtete das japanische Expansionsstreben mit wachsendem Argwohn. Es zeichnete sich eine Kollision der beiden imperialistischen Mächte ab. In Washington setzte man auf ein einheitliches China unter Chiang Kai-shek als fernöstlichem Stabilitätsfaktor. Das unter chronischem Rohstoffmangel leidende Japan hatte bislang beträchtliche Mengen an Rohöl und Metall aus den Vereinigten Staaten bezogen. Diese Verträge liefen im Januar 1940 aus und wurde nicht verlängert. Im September des gleichen Jahres besetzte die japanische Armee Vietnam und machte damit seine Ansprüche im südostasiatischen Raum deutlich. Auch hier gedachte man sich künftig mit den notwendigen natürlichen Ressourcen zu versorgen.

Alle Verhandlungen zwischen den USA und Japan blieben fruchtlos. Das Kaiserreich wollte sich unter keinen Umständen die von Roosevelt verlangte Beschränkung auferlegen. Dieser begann nun zunehmend der KMT-geführten chinesischen Regierung den Rücken zu stärken. Im März 1941 wurde der Weg frei gemacht für umfangreiche Finanzhilfen und Kredite. Kurz darauf wurden auch US-amerikanische Luftwaffenpiloten aktiv im Kampf gegen japanische Truppen in China. Dort wurden sie bekannt als die „Fliegenden Tiger“. Bis heute bewahrt man dort das Andenken an sie. So erschien am 15. August dieses Jahre in der „Beijing Rundschau“ ein Artikel, der den Einsatz dieser Soldaten dankbar würdigt.

Am 7. Dezember 1941 holte Japan zu einem Doppelschlag aus: Die japanische Luftwaffe überfiel die US-Pazifikflotte im zu Hawaii gehörenden Pearl Harbor. Gleichzeit startete die kaiserliche Armee ein Großoffensive in Südostasien. Im Frühjahr 1942 waren die Philippinen, die malaiische Halbinsel mit Singapur, Teile von Neuguinea und Niederländisch-Indien (das heutige Indonesien) in japanischer Hand. Und dennoch wurde diese enorme Spreizung der militärischen Reserven nach Süden und weit nach Osten in den Pazifik hinein der Auftakt in den Untergang. Vom 4. bis 7. Juni tobte eine Seeschlacht nahe der pazifischen Midway-Inseln, in deren Verlauf die militärische Erfolgskurve Japans brach. Die kaiserliche Marine erlitt eine dramatische Niederlage. Die US-Seestreitkräfte begannen sich auf die Küsten Japans zuzubewegen.

Atombomben als Warnung an die UdSSR

Die Luftwaffe der Vereinigten Staaten entwickelte bald eine drückende Überlegenheit und flog Angriffe auf japanische Städte mit verheerenden Auswirkungen. Am 6. und 9. August 1945 folgten die erste Atombombenabwürfe der Menschheitsgeschichte auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Diese trafen einen in die Ecke getriebenen Gegner, dessen Niederlage besiegelt war. Sie können aber auch als frühe Warnung in Richtung UdSSR verstanden werden. Am 8. August stieß die sowjetische Armee in das von Japan besetzte Mandschukuo vor. Am 2. September unterschrieb der japanische Außenminister an Bord des US-Schlachtschiffs „Missouri“ in der Sagami-Bucht bei Tokio die bedingungslose Kapitulation. Bemerkenswerterweise ergaben sich die japanischen Verbände in China erst sieben Tage später in Nanking gegenüber Chiang Kai-sheks Regierung. Für China sollten sich nun noch weitere vier Jahre des Bürgerkriegs zwischen KMT und KPCh anschließen.

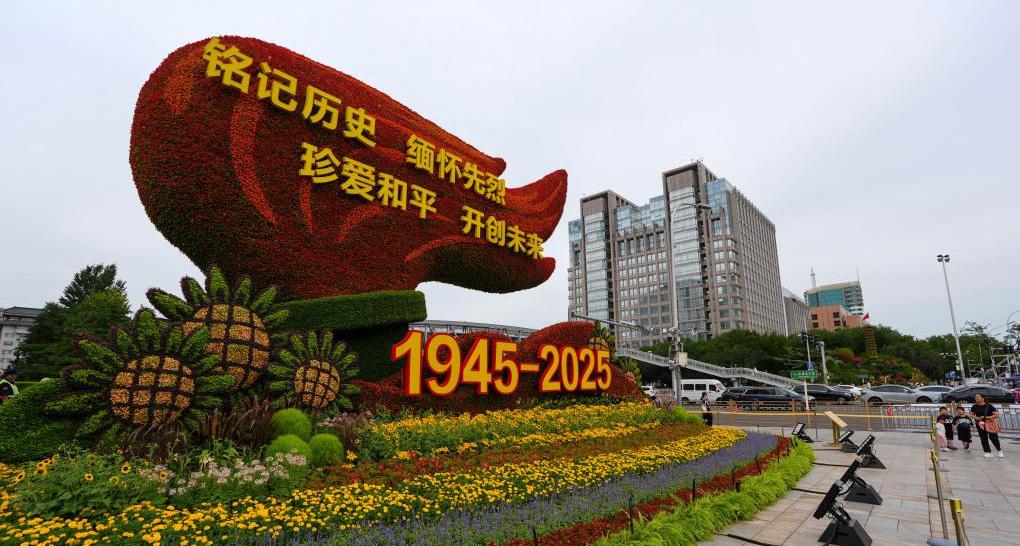

Wenn der chinesische Widerstandskrieg in Deutschland verstanden werden soll, so ist es notwendig, im Hinblick auf Vorgeschichte und weiterführende Zusammenhänge etwas weiter auszuholen als bei der Darstellung anderer historischer Ereignisse, die hierzulande besser bekannt sind. Aber es lohnt sich, den Blick zu weiten über die eurozentristische Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg hinaus. Damit erschließt sich auch ein Verständnis des heutigen Chinas, dass durch die Erfahrungen des „Jahrhunderts der Demütigungen“, zu dem Japan einen wahrhaft grauenhaften Beitrag leistete, geprägt ist. Das unermessliche Leiden des chinesischen Volks, seine großen Opfer, sein heldenhafter Widerstand verdienen es, auch in Europa als Teil des weltweiten Kampfs gegen den Faschismus gewürdigt zu werden. Vom Widerstand gegen die japanische Aggression führte der Weg zum 1. Oktober 1949, als Mao Zedong die Volksrepublik China proklamierte. „Wir sind aufgestanden!“ rief er – eine Tatsache, die zu akzeptieren man sich im Westen bis heute schwer tut.