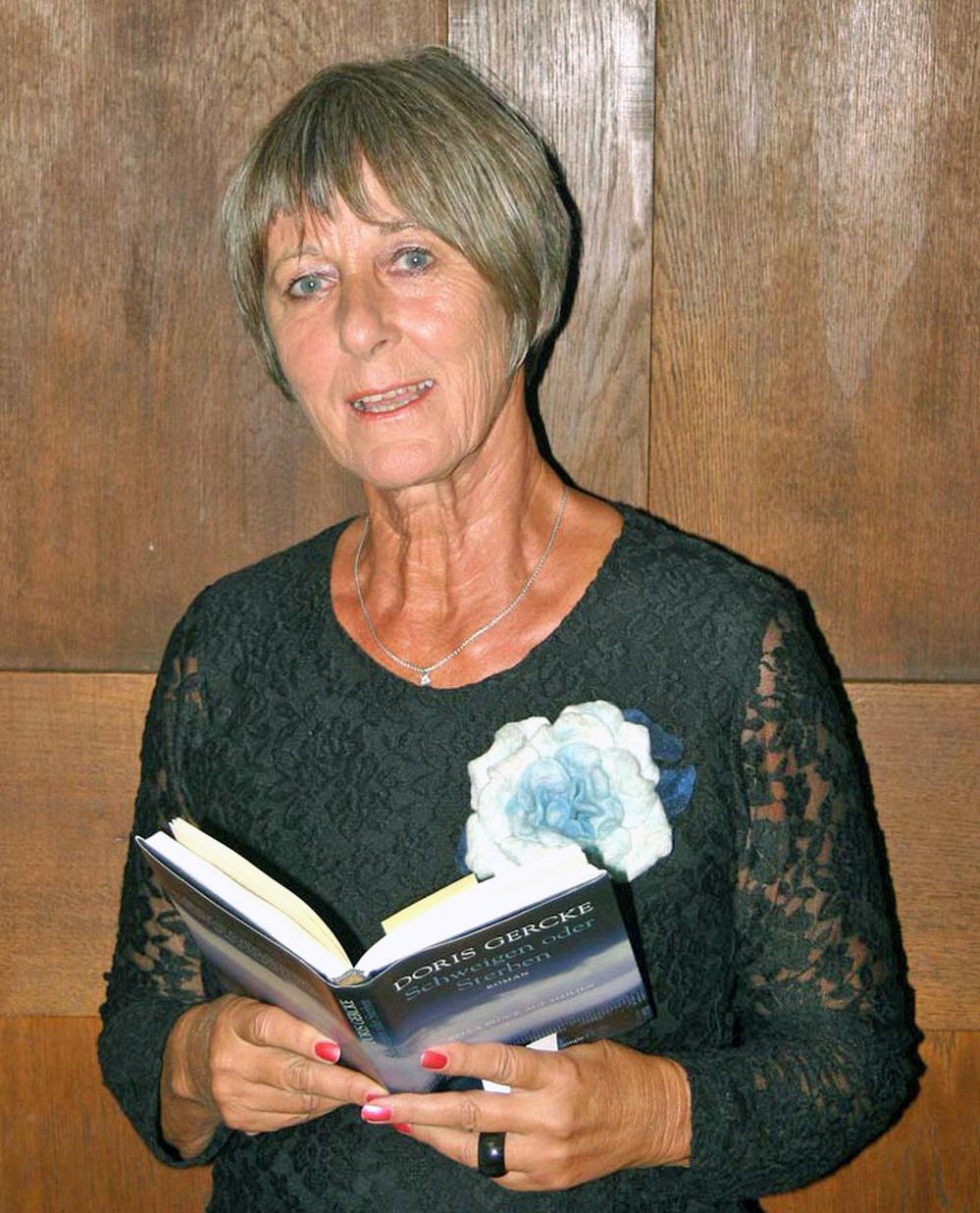

Christof Herzog war einer der wenigen zeitgenössischen Komponisten mit klassischem Kompositionsstudium, der sich mit der Agitpropkunst (Agitation und Propaganda) beschäftigt hat und sich von ihr anregen ließ. Darüber sprach seine Frau Christa Weber mit ihm, die als Autorin, Schauspielerin und Sängerin 40 Jahre lang mit ihm künstlerisch zusammenarbeitete. Das Gespräch war als Vorarbeit für eine Veranstaltung der Marx-Engels-Stiftung gedacht. Wegen einer fortschreitenden Krankheit des Komponisten entfiel die Veranstaltung. Christof Herzog starb vor drei Jahren im Alter von 72 Jahren. Er hinterließ fünf große Opern, Kammeropern, Orchesterwerke, Kammermusik und viele politische Lieder, Songs, Chansons und Balladen. Einige davon findet man auf dem YouTube-Kanal @christofherzog8152. Christa Weber hat Teile des Gesprächs nun für die UZ aufgearbeitet.

Christa Weber: Bertolt Brecht schrieb in seinem Essay „Volkstümlichkeit und Realismus“: „Wo sie, die Arbeiter, selber dichteten und Theater machten, waren sie hinreißend originell. Die sogenannte Agitpropkunst, über die nicht die besten Nasen gerümpft werden, war eine Fundgrube neuartiger künstlerischer Mittel und Ausdrucksarten. In ihr tauchten längst vergessene großartige Elemente echt volkstümlicher Kunstepochen auf, den neuen gesellschaftlichen Zwecken kühn zugeschnitten.“

Christof Herzog: Eine großartige Laienkultur, die in einer sehr wilden und zum Teil eklektischen Form ihre Interessen formulierte. Da entstand auf einmal eine Dynamik, von der viele Dichter wie Brecht oder Mühsam und Komponisten wie Weill oder Eisler mitgerissen wurden. Die Agitpropkunst war ein Protest gegen die bürgerliche Kunst, gegen ihre Kommerzialisierung. Ein Vorläufer der Agitpropbewegung war die Rote Revue oder auch Roter Rummel genannt, das waren politisch-satirische Abende. In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden dann in Deutschland im Zuge der revolutionären politischen Bewegungen über 40.000 Arbeitertheater. Viele professionelle Künstler wurden dafür als Mitarbeiter herangezogen. Das brachte eine enorme Qualität und Breite.

Christa Weber: Die Kunst wurde direkt aus der Arbeiterschaft heraus entwickelt.

Christof Herzog: Sie war Bestandteil des Alltags.

Christa Weber: Und war vom sowjetischen Arbeitertheater beeinflusst.

Christof Herzog: In der jungen Sowjetunion wurden damals viele neue künstlerische Formen ausprobiert, so gab es zum Beispiel in Moskau ein Konzert der Fabriksirenen oder es wurde die „Sprechende Zeitung“ entwickelt, weil es damals noch viele Analphabeten gab. Junge Genossinnen und Genossen skandierten rhythmisch im Chor Artikel aus den kommunistischen Zeitungen auf der Straße, auf Plätzen, in den U-Bahn-Stationen oder bei politischen Veranstaltungen.

Christa Weber: Diese Form wurde dann von jungen deutschen Kommunisten übernommen?

Christof Herzog: Und eine andere Form, die der „Blauen Blusen“ – kleine Spieltruppen zeigten Szenen, Lieder, Tänze, Pantomimen, auch akrobatische Darbietungen. Sie betrieben Agitation und Propaganda für den sozialistischen Aufbau. Die Texte waren messerscharf. Die markantesten Resultate waren der Sprechchor – heute vergleichbar mit dem Rap, man könnte fast sagen, ein Vorläufer des Rap. Er behandelte tagespolitische und lokale Ereignisse. Die Hauptsache war der Schwung und das Temperament. Allerdings schossen diese Agitpropleute teilweise übers Ziel hinaus und rissen alle Traditionslinien hinter sich ab, weil Sie das Andere, Vorhergehende gar nicht kannten und als Laien keine musikalische oder künstlerische Vorbildung hatten.

„Verdammt, wir brauchen eine Musik des Proletariats. Wir brauchen eine Musik der Arbeiterklasse.“

Die Fähigkeit bei Brecht oder Eisler war dann, die musikalischen Vorbilder mit diesen Elementen des Agitprop zu einer neuen Kunst zu verbinden. Damit erreichten sie eine ungeheure Wirkung. Die kennt man eigentlich nur in der Klassik oder in bestimmten Teilen eines Schubert-Liedes. Es ist höchst selten, dass ein Werk der Hochkultur die breite Bevölkerung erreicht.

Christa Weber: Das bürgerliche Feuilleton bezeichnet den Agitprop als Holzhammerkunst.

Christof Herzog: Dazu kann ich nur sagen: der Holzhammer kann eine sehr wirksame Waffe sein! Das merkt man, wenn man damit eins auf den Kopf kriegt. Es gab natürlich bestimmte Entwicklungen, die sich verselbstständigt haben. Ich bin froh über jede Songgruppe, die Arbeiterlieder, wenn auch nur mit äußerst beschränkten Mitteln, von sich gibt. Das war und ist zumindest der Versuch, eine solche Tradition wieder aufleben zu lassen und der Arbeiterklasse zu sagen, ihr habt doch eure eigene Kultur. Ihr braucht doch nicht ständig auf den Kommerz zu schielen und euch berauschen zu lassen.

Ich selber hab mal eine Songgruppe geleitet in Stuttgart. Wenn wir auf einer Gewerkschaftsveranstaltung sangen, wie glücklich waren die Leute, als sie von uns ein paar von diesen Arbeiterliedern hörten. Die fanden das ganz toll, als wir morgens um sechs Uhr vor dem Streikbüro diese Lieder vortrugen. Das war völlig holzhammermäßig, aber es war ein Ausdruck des Glücks für alle.

Mozart mit seiner Verarbeitung der Tanzbodenmusik und der Schlager seiner Zeit oder Strawinski mit der Verarbeitung russischer Folklore – das waren die Anfänge. Daraus entwickelte sich dann eine eigenständige Musik. Und verdammt, wir brauchen eine Musik des Proletariats. Wir brauchen eine Musik der Arbeiterklasse. Es gibt doch noch eine Arbeiterklasse. Die sieht natürlich heute anders aus als im 19. Jahrhundert. Alle Lohnabhängigen zählen zur Arbeiterklasse. Also gibt es sie.

„In der DDR war das ganz anders, da wurde diese Tradition gehegt und gepflegt.“

Die musikalischen Vorbilder der Arbeiterkultur findet man bereits im 19. Jahrhundert. Darüber sprechen schon Marx und Engels. Die deutsche Arbeiterkultur wurde durch die verheerende Politik des Faschismus abgerissen. Die amerikanischen, englischen und französischen Besatzungsmächte hatten kein großes Interesse, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Und die neue Bundesrepublik, in der DDR war das ganz anders, da wurde diese Tradition gehegt und gepflegt, aber in der BRD, die Flicks und Krupps und die alten Nazis, die wieder zur Macht gekommen waren, die alten Oligarchenclans, die die Nazizeit mit Glanz und Gloria überlebt haben, hatten natürlich auch kein Interesse, sie wieder aufleben zu lassen. Im Gegenteil, sie haben die Gewerkschaften domestiziert, sie haben die SPD domestiziert, und so konnten sie jede Form von politischer oder gewerkschaftlicher Kunst auch domestizieren oder wegdrücken.

Es ist einfach spießbürgerlich, sich formal an der Unvollkommenheit dieser Versuche abzuarbeiten, wenn es erst einmal darum geht, diese Versuche zu ermutigen, damit wir wieder zu einer neuen politisch bewussten Kunst kommen.

Christa Weber: Du hast Weill und Eisler angesprochen, die sich bei der Agitpropkunst Anregungen holten. Eislers Lieder – das „Einheitsfrontlied“ oder „Vorwärts und nicht vergessen“ – werden bis heute auf der Straße gesungen. Sind diese Komponisten deine musikalischen Vorbilder?

Christof Herzog: Eisler auf jeden Fall. Und Kurt Weill, der mit Brecht zusammen die „Dreigroschenoper“ und das Stück „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ schrieb, natürlich auch. Dann natürlich die russischen Komponisten wie Prokofjew mit seiner Kantate zum Jahrestag der Oktoberrevolution oder Schostakowitsch mit seiner Babi-Jar-Symphonie, in der er eines der größten Massaker der deutschen Faschisten an den Juden in der Ukraine beschreibt. Das sind die Komponisten und Kompositionen, in deren Nachfolge ich mich sehen möchte. Das ist allerdings keine stilistische Identität. Stilistische Möglichkeiten entwickeln sich in der Musik ständig neu, die waren bei Mozarts „Figaro“ völlig andere als bei Eisler in der „Deutschen Symphonie“. Aber beide Stücke behandeln das Verhalten der herrschenden Klasse zu den Untergebenen.

Christa Weber: Wie bist du mit der Musik von Hanns Eisler bekannt geworden?

Christof Herzog: In Hamburg hörte ich 1974 die Gruppe Hinz & Kunst, Musikstudenten und Dozenten der Hamburger Musikhochschule, mit kammermusikalischen Bearbeitungen von Eisler-Liedern. Zuerst habe ich gedacht, was ist denn das? Das ist doch keine Neue Musik? Und dann hat mich die unglaubliche Frische und Schlagkraft dieser Musik beeindruckt, die wie gesagt bereits in den 20er Jahren oder ein wenig später entstanden war. Hinz & Kunst machten das mit einer Brillanz und einem Charme – das stieß bei den anderen Hochschulangehörigen sofort auf Resonanz. Hinz & Kunst führten danach ganz bewusst politische Komponisten auf wie zum Beispiel Hans Werner Henze.

Christa Weber: Siehst du deine Oper „Friedenssaison“ auch in der Tradition von Eisler, Weill und Dessau?

Christof Herzog: Die „Friedenssaison“ ist eine Oper, die ich zusammen mit der Schriftstellerin Gisela Elsner schrieb über die Friedensbewegung der 80er Jahre. Diese Oper skizziert die Bundesregierung und die US-Regierung sowie den zynischen und gewaltigen Militärapparat der NATO in einer Schärfe, die schon fast an eine antifaschistische Polemik erinnert. Sie zeigt die ganz klare Bereitschaft der US-Regierung, zum letzten Mittel eines atomaren Infernos zu greifen, um das Ziel, das Zerbrechen der Sowjetunion, zu erreichen. Ein Ziel, das die Nazis auch schon hatten.

Christa Weber: Dabei greift ihr auch zu satirischen Mitteln.

Christof Herzog: Das Mittel der Satire ist ein Mittel unter vielen. Die Satire benützt die Mittel der totalen Überzeichnung. Das bedeutet nicht: Jetzt wollen wir mal durchgehend lustig sein. In der „Friedenssaison“ kippt die Satire häufig um in einen fast zynischen Expressionismus. Damals war es ja so, dass die herrschende Klasse über die Bevölkerung hinweg eine atomare Aufrüstung stattfinden lassen wollte und die Leute sich wirklich bedroht fühlten.

Eigentlich hätte man damals sagen können: Wenn ihr das macht, ihr Herrschenden, dann werden wir zur Knarre greifen. Im übertragenen Sinne natürlich. Es nützt ja nichts, wenn die Leute mit Luftgewehren gegen die Bundeswehr, gegen Panzer und Raketen losziehen. Ich meine nur die Haltung, die notwendig gewesen wäre: nicht eine pazifistische, sondern eine kämpferische. Es gibt in der Oper eine Szene, in der sich eine Abgeordnete der Grünen lustvoll von Polizisten wegtragen lässt. Anstatt dagegenzuhalten und zu sagen: Okay, wenn ihr jetzt Gewalt anwendet, dann ist es für uns – schon nach dem Grundgesetz – unsere Pflicht, dieser Gewalt entgegenzutreten.

Christa Weber: Und heute predigen die Grünen nicht mehr Gewaltfreiheit, sondern rufen direkt zum Krieg gegen Russland auf.

Christof Herzog: Das ist genau die Folge dieses jämmerlichen Pazifismus, dieser ganzen Blut-und-Boden-Heimattümelei, die die Grünen von Anfang an mit sich rumgeschleppt haben. Das ballt sich zusammen und kippt ins Gegenteil um. In dem Augenblick, wenn sie an die Macht geraten, praktizieren sie Aufrüstung und Krieg.

Christa Weber: Wo wurde diese Oper aufgeführt?

Christof Herzog: Auszüge daraus wurden mit einem kleinen Ensemble anlässlich der Trauerfeier von Gisela Elsner kurz nach ihrem Tod in München und später in Berlin im Brechthaus gespielt. Ich bin mit der Partitur damals in unzähligen Opernhäusern, in den Hinterzimmern der Chefdramaturgen oder der Intendanten Klinkenputzen gegangen. Häufig wurde mir unter vorgehaltener Hand gesagt: Das ist ein hochinteressantes Werk, aber glauben Sie ernsthaft, dass es in Deutschland irgendein Theater gibt, das es wagen würde, das Stück aufzuführen?

Christa Weber: Also Zensur! Hast du auch mit anderen Werken Zensur erfahren?

Christof Herzog: Ich habe ein Orchesterstück geschrieben, bestehend aus drei Teilen, in den ersten beiden Teilen verwende ich zwei Erich-Fried-Gedichte und im dritten Teil zitiere und bearbeite ich das Lied vom „Roten Wedding“ von Hanns Eisler. Dieses Orchesterstück wollte ein amerikanischer Dirigent aufführen. Bei unserem Treffen fragte er mich, ob ich darauf bestünde, die Bearbeitung des „Roten Wedding“ drin zu behalten, er möchte gerne nur die ersten beiden Teile aufführen. Er sagte, den dritten kann ich in den USA nicht bringen. Damit war die Sache gestorben.

Christa Weber: Und nach diesen Erfahrungen hast du Agitpropstücke geschrieben?

Christof Herzog: Ich weiß nicht, ob man unsere Stücke wirklich als Agitprop bezeichnen kann. Vielleicht eher als eine Mischung von Agitprop, Lehrstück – im Sinne von Brechts Lehrstücken – und Musiktheater. Das hatte aber nichts mit den Zensurerfahrungen zu tun. Ich wollte einfach eine Musik für die Straße schreiben, für den politischen Kampf.

Christa Weber: Trotzdem hast du Kompositionen dieser Art geschaffen und auch zur Aufführung gebracht.

Christof Herzog: Wie sagte schon Lenin: Wer keine Kraft zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen!