Die Situation für viele Menschen in Syrien hat sich nach dem Sturz von Baschar Al-Assad nicht gebessert. Die Regierung hat noch immer keinen Plan gegen Armut und für wirtschaftliche Entwicklung vorgelegt. Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa weitet seine Kontrolle im sunnitischen Kernland unangefochten aus und vergibt Posten auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Das neu zu bildende Parlament wird kein Gegengewicht darstellen – 30 Prozent der Abgeordneten werden von al-Scharaa direkt ausgewählt. Und die regionalen Wahlgremien werden von einem elfköpfigen „Obersten Wahlkomitee“ beaufsichtigt, das wiederum von al-Scharaa persönlich ernannt wird.

Die mehrmals verschobene Parlamentswahl in Syrien ist keine allgemeine Wahl. In Versammlungen auf lokaler und regionaler Ebene werden Vertreter gewählt, die am Ende die neuen Abgeordneten bestimmen. Während der Regierungszeit von Assad gab es Vorgaben, dass ein bestimmter Anteil der Abgeordneten aus der Gruppe der Arbeiter und aus der Gruppe der Bauern kommen musste – was immer das im Einzelnen bedeutete. Jetzt werden Experten, Akademiker und Honoratioren die Wahl unter sich ausmachen, die „einfachen Bürger“ bleiben außen vor. Zur Begründung werden fehlende Ressourcen und die Situation im Land mit Millionen Vertriebenen und die legislative, nicht repräsentative Funktion dieses Parlaments genannt.

Die Wahl schließt nicht nur alle aus, die mit der Assad-Regierung verbunden waren, darunter auch oppositionelle Parlamentsabgeordnete aus der Zeit nach 2011. Auch in den Regionen der Drusen und Kurden sollten die Wahlen vorerst – „wegen der Sicherheitslage“ – nicht durchgeführt werden. Ein aktueller Beschluss des Obersten Wahlkomitees deutet mittlerweile aber darauf hin, dass die Wahlen – in eingeschränkter Form – auch dort durchgeführt werden.

Die kurdische Verwaltung spricht den Wahlen jede demokratische Bedeutung ab und fordert die Vereinten Nationen auf, sie nicht anzuerkennen.

Die Übereinkunft vom März zwischen den Demokratischen Kräften Syriens (SDF) und al-Scharaa, die vorsah, dass die militärischen und zivilen Strukturen der kurdischen Verwaltung in den syrischen Staat voll integriert werden, scheint bereits jede Bedeutung verloren zu haben. Es kommt häufig zu Scharmützeln zwischen Einheiten der SDF und bewaffneten Gruppen, die der Regierung in Damaskus nahestehen.

Die SDF beharren auf der Dezentralisation, die den Kern ihrer Politik ausmacht. Salih Muslim droht als Vertreter der SDF sogar mit „Unabhängigkeit“, würden ihre Forderungen nicht erfüllt. Dagegen droht al-Scharaa mit Aktionen der Türkei, würden die SDF nicht „bis Dezember“ der Integration in den syrischen Staat zustimmen.

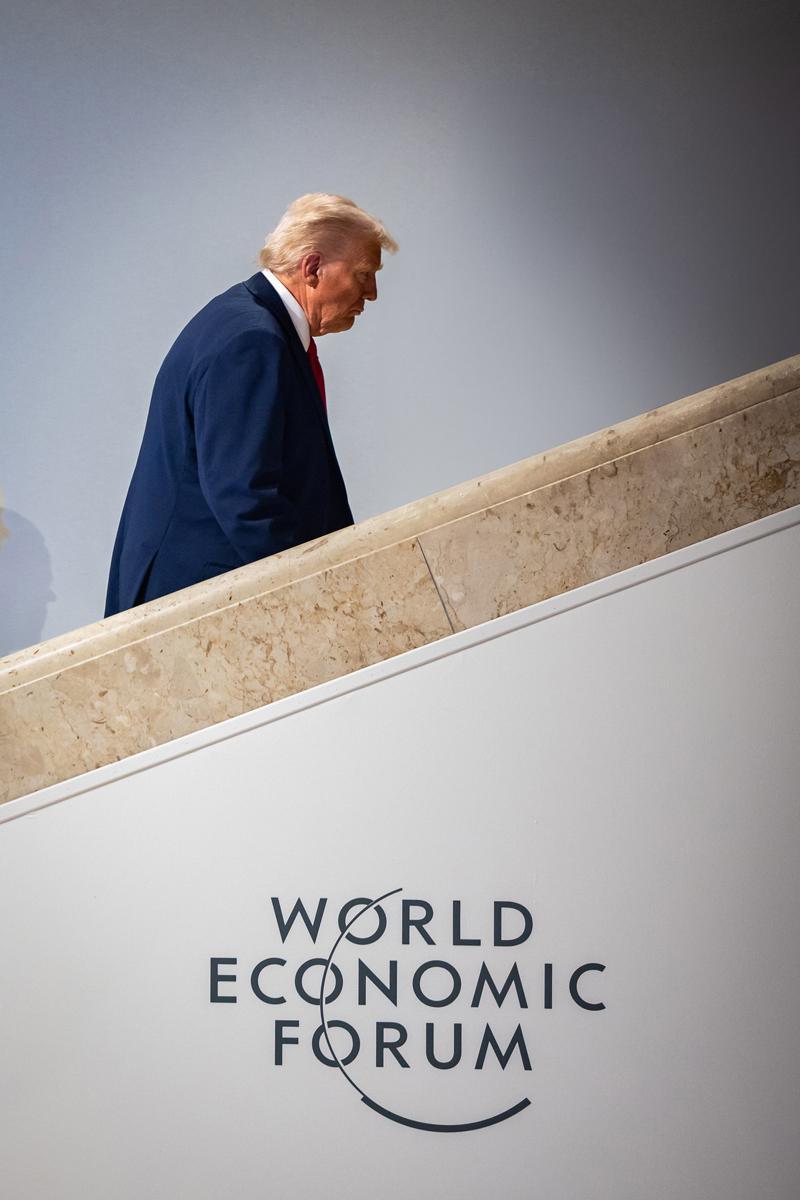

Rückendeckung erhält der syrische Übergangspräsident dabei ausgerechnet von der Trump-Regierung. Donald Trumps Sondergesandter Tom Barrack tritt entschieden für eine Politik ein, die zu einem einheitlichen Syrien unter al-Scharaa führt. Er übt Druck auf die SDF aus, das Abkommen vom März umzusetzen.

In Syriens Verhandlungen mit Israel spielen die USA eine Vermittlerrolle. Ein Sicherheitsabkommen soll die Situation zwischen Syrien und Israel klären. Al-Scharaa erklärte, ein solches Abkommen sei unverzichtbar. Es würde ähnlich gestaltet wie das Waffenstillstandsabkommen von 1974, sei aber nur möglich, wenn Syriens Souveränität gesichert sei. „Das Abkommen muss Syriens Kontrolle über den Luftraum und die territoriale Integrität garantieren“, betonte er. Für Israel ist aber gerade die Kontrolle über den Luftraum eine zentrale Forderung. Al-Scharaa erwartet ein Abkommen in Kürze, stellt aber zugleich in Frage, dass Israel es einhalten würde.