„… und kein Stück unsern Feinden.“ Mein Gott, wie gern hab ich das von den Siebzigern bis heute gesungen. Dann, vor zehn Jahren hab ich ihm das geschrieben:

„Lieber, sehr verehrter Mikis Theodorakis,

ich singe seit zehn Jahren auf der Bühne Deine Lieder, und mit jedem Konzert werden sie mir schöner und wichtiger. Friedrich Engels hat von Deinem Volk gesagt, dass dessen Begabung und Betätigung ihm einen Platz in der Entwicklungsgeschichte gesichert hat, wie kein andres Volk ihn je beanspruchen kann. Für viele Menschen in der Welt, so auch für mich, stehst Du für dieses Volk mit Deiner Kunst, Deinem Kampf, Deinem Leben.

Lass uns noch lange mit Dir sein. Danke.“

Vor vieren ist er nun gestorben. Und am 29. Juli würde er hundert werden. Kurz vor seinem Tode, am 2. September 2021, bittet er den Generalsekretär der Kommunistischen Partei Griechenlands, Dimitris Koutsoumbas, in der Abschiedsrede zu sagen, dass er die Welt als Kommunist verlassen werde, weil er unter der Fahne der Kommunisten seine besten und wichtigsten Jahre gelebt habe.

Zehntausende begleiten seinen Sarg in Athen, Hunderte holen ihn vom Schiff ab auf seiner „Mutter Kreta“, wie er die Insel nannte. Es ist eine Insel, die er riechen kann, „wegen ihrer merkwürdigen Zitrusnote“, wie er in seiner Autobiografie „Bis er wieder tanzt“ beschreibt. Die Zehntausende hatte er schon fünf Jahre zuvor, also mit einundneunzig, aufgefordert, das „verbotene Wort Revolution“ wieder zu sagen. Ich hab ihn bewundert dafür. Dabei waren solche Haltungen für ihn selbstverständlich. Er hat immer seine Meinung gesagt, ist immer unbequem gewesen und beneidenswert mutig, ob gegen deutsche oder italienische Nazis, die eigene Junta oder die Stalinisten. 96 Jahre ging das so, ein ungeheuer reiches, schweres, kämpferisches, widerständiges, widersprüchliches und produktives Lebens lang. Unmöglich zu nennen die Vielfalt seiner Aktivitäten als Politiker, als Dichter, als Komponist, in Freiheit oder Gefangenschaft, verbannt oder in der Nähe seiner traditionsreichen Familie. Das war eine große, verschworene Sippe, die sich aus einfachen Hirten, Bauern, Lyra-Spielern, Kleinhändlern und Angestellten zusammensetzte. Giorgos Theodorakis, Mikis’ Vater, hatte es recht weit gebracht, bis zum Abteilungsleiter in einem Ministerium.

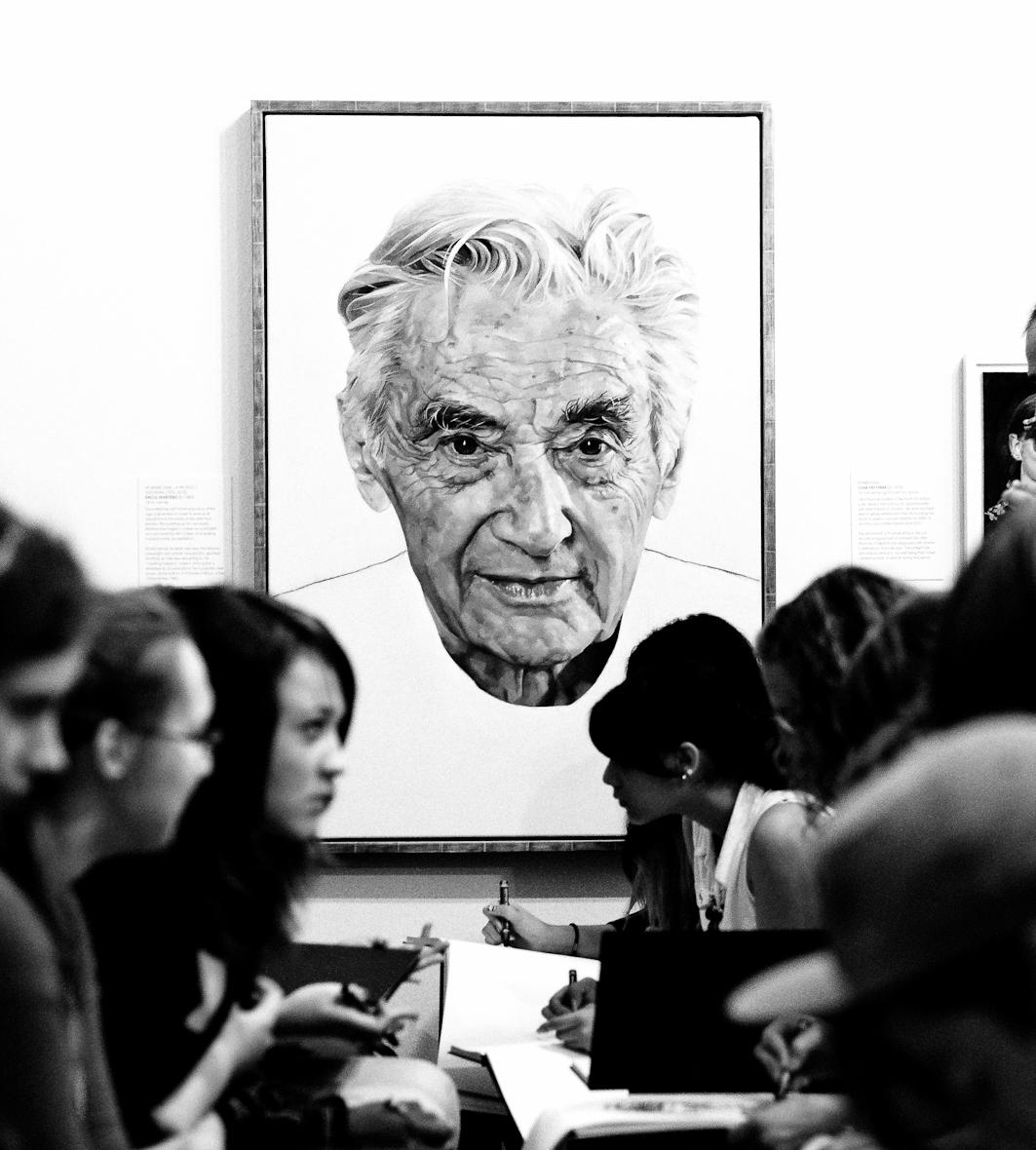

Von all diesen Dingen wussten meine Schüler an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ nichts. Zu meinem großen Erstaunen kannten sie nicht einmal Mikis’ Namen – als angehende Schauspieler. Ja, als ich ihnen ein paar Takte des berühmten Sirtaki aus „Alexis Sorbas“ vorsang, dämmerte es. Aber gerade dieses Stückchen von Mikis’ Berühmtheit empfand er immer als „einen schweren Stein, der mir um den Hals gehängt wurde“, weil er weder dem Werk noch der politischen Sicht und Denkungsart des Meisters gerecht wurde. Also muss man davon erzählen. Aus dieser Erkenntnis ist dann mein Theodorakis-Abend entstanden, den ich nach einem seiner Lieder der Junta-Zeit, während seiner elften Verhaftung im KZ Oropos, nannte: „Weil er sich nicht Gesetzen beugte“.

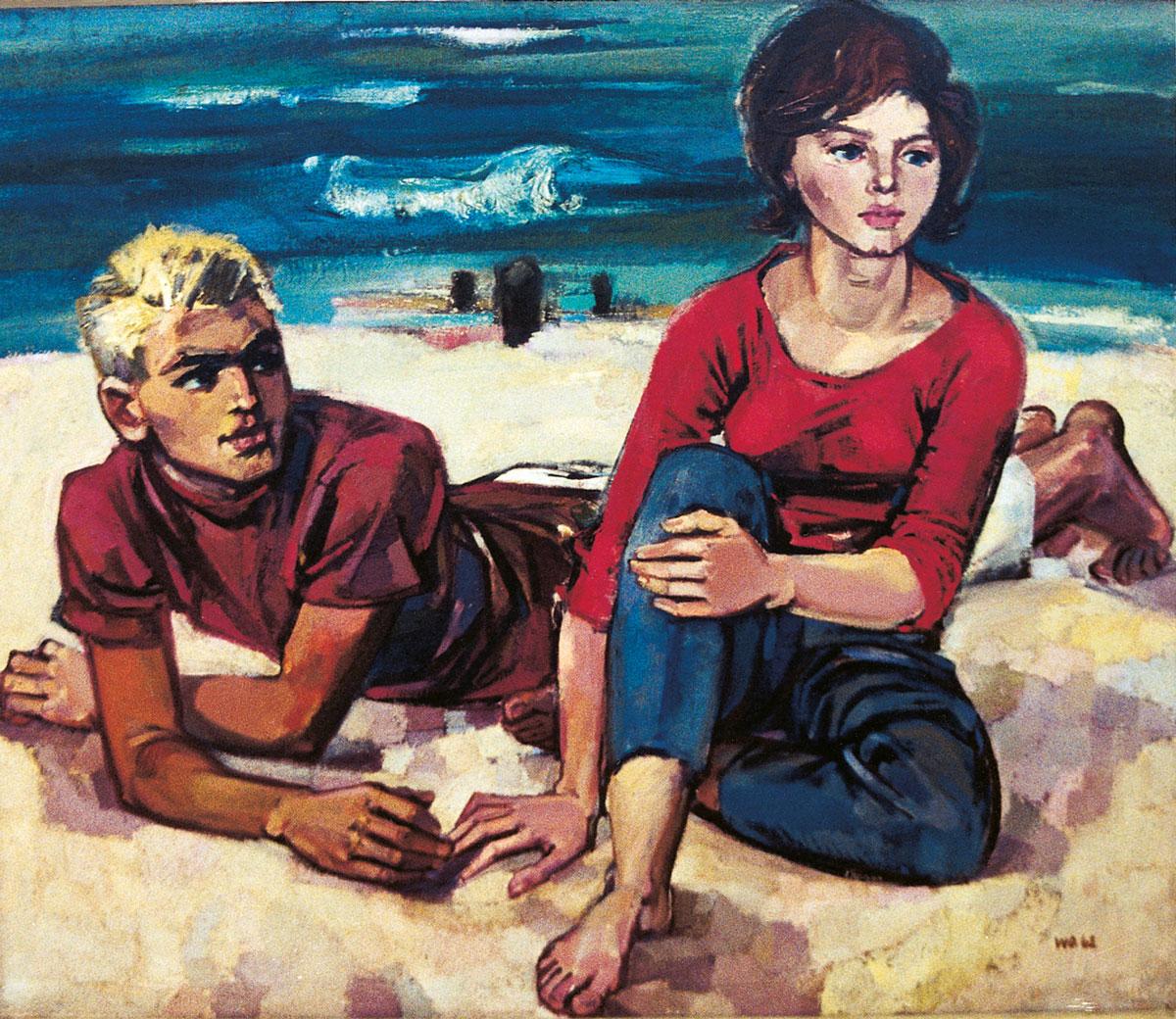

Wenn ich heute mit diesem auf der Bühne stehe, erlebe ich ein Publikum, das die Lieder ganz anders aufnimmt als vor zwanzig Jahren. Wir sind mit den Griechen heute verbunden durch schmutzige Bankgeschäfte und alte und neue Erfahrungen mit dem Faschismus, immer bleibend aber mit ihren wunderschönen Stränden, Meeren und Bergen, ihrer großartige Küche, der liebenswerten Mentalität der griechischen Menschen und ihrer zum Herzen gehenden Musik, insbesondere der des wichtigsten griechischen Meisters, Theodorakis.

Arthur Miller sagte einmal über ihn: „Mikis Theodorakis ist ein unglaublicher Mann, der in Griechenland einen lebenslangen Kampf für die Musik geführt hat, und zugleich für die Freiheit, die evidenterweise diese Musik begleiten muss. Ich bezweifle, ob es ein anderes Leben gegeben hat, das so stark die Zusammenhänge zwischen revolutionärer Kunst und politischer Freiheit aufzeigt.“

Mikis’ Musik ist größtenteils hochpolitisch, die Mauthausen-Kantate von Iakovos Kambanellis, der „Canto General“ von Pablo Neruda und der „Epitaphios“ von Jannis Ritsos – Texte, in denen es um die Vernichtung der Juden geht, um den nordamerikanischen Imperialismus in Lateinamerika und die blutige Niederschlagung von Streiks. Eines seiner berühmtesten Werke, „Die Ballade vom toten Bruder“, hat ein griechisches Thema: den Bürgerkrieg der Nachkriegszeit, ein Tabuthema, das heute mit seiner Idee von der nationalen Versöhnung wieder neu wichtig wird.

Die schwere Last, die sein Land in seiner gesamten Geschichte zu tragen hatte, hat seine Werke bestätigt. Das auch aus der Sicht seiner Feinde. In der Juntazeit 1967 bis 1974 wurden diese Lieder zu den vielen anderen Verboten hinzugerechnet, wurden sogar Anlass für einen extra Armeebefehl, den mit der Nummer 13. Darin heißt es unter anderem:

„1. Wir haben beschlossen, und befehlen: Es ist im ganzen Land verboten, Musik und Lieder des Komponisten Mikis Theodorakis zu verbreiten oder zu spielen, diese Musik ist unter anderem als Bündnis mit dem Kommunismus zu betrachten.

2. Die Bürger, die dieser Bekanntmachung zuwiderhandeln, sind sofort vor Sondergerichte zu stellen und werden dort verurteilt.“

Dieses Verbot betraf nicht nur den Besitz, sondern auch das Hören seiner Musik. Und so werden eine Reihe von Menschen verhaftet, seiner Lieder wegen. Paul Dessau nahm das zum Anlass, den Wortlaut des Verbots durch die Junta zu vertonen.

Während der Leidenszeit Griechenlands durch die italienischen, deutschen, englischen und amerikanischen Besatzer, von 1941 bis 1944, schloss sich der junge Theodorakis dem Widerstand an. Mit 17 Jahren wurde er erstmals inhaftiert und gefoltert. Die italienischen Folterer rissen ihm einen Fingernagel aus, nur einen, im Gegensatz zu seinem Mithäftling auf Makronissos, Archondarkis, der froh war, in Mikis einen Freund zu haben, „der den zukünftigen Generationen würde sagen können, dass es einen Glauben gibt, der dazu führt, dass man einem Menschen alle zwanzig Nägel ziehen und er trotzdem geradeaus in die Zukunft sehen kann“. Mikis selbst wurde dort auf Makronissos bei 40 Grad Celsius bis ans Kinn hin eingegraben, den Ratten ausgesetzt und dem Tode nahe. Dem etwas einflussreichen Vater gelingt es, ihn von dieser grässlichen, wasserlosen Insel zu befreien. Erzählen kann er von all dem, wie viele Folteropfer, lange nicht. Gut, dass wir davon lesen können in seinen Tagebüchern und seinem Buch „Bis er wieder tanzt“.

Am 21. April 1967 kam es zum Putsch der faschistischen Obristen. Theodorakis, nachdem er die Patriotische Front gegründet und seine „Rebellenlieder“ geschrieben hatte, trifft es am 21. August: zum neunten Mal verhaftet und eingeliefert ins Hauptquartier der Sicherheitspolizei in Athen.

Da sagt Charles Aznavour seine Tournee durch Griechenland ab. Da setzt sich eine internationale Solidaritätsbewegung, angeführt unter anderem von Dmitri Schostakowitsch, Leonard Bernstein, Arthur Miller, Yves Montand, Laurence Olivier, Harry Belafonte, Jean-Paul Sartre, Doris Lessing und Franz Josef Degenhardt für seine Freilassung ein. Das alles hat Folgen. Man verzichtet diesmal auf physischen, begnügt sich mit psychischem Terror, legt ihn in die Zelle Nr. 1, unter die Terrasse, auf der gefoltert wird. Den Qualen seines Freundes Andreas Lentakis dort wird er ein Denkmal setzen in seinem berühmten Lied „Das Schlachthaus“. Diese große Solidaritätsbewegung wurde ganz entscheidend von der DDR unterstützt. Er hat das immer hochgeschätzt, wenn es auch hier Enttäuschungen für ihn gab. Als er sich in den Siebzigern dem eurokommunistischen Flügel der Kommunistischen Partei anschloss, wurde er aus den DDR-Rundfunksendungen gestrichen, eine weitere schlimme Erfahrung für Theodorakis, weil: „Meine musikalische Heimat ist Deutschland. Ich habe Harmonie, Kontrapunkt und Fuge, also Musikkomposition, am Konservatorium Athen studiert, das zu hundert Prozent in der deutschen Tradition stand. Meine Vorbilder waren Bach, Beethoven und Schubert, mit denen ich mich eingehend beschäftigte. Ich denke, es ist daher ganz natürlich, dass meine Musik – trotz ihres Griechischseins – Elemente in sich hat, die aus der deutschen Musiktradition kommen. Das gilt selbst für meine Lieder. Und ich gehe davon aus, dass vielen Menschen in Deutschland meine Musik deshalb so nah ist.“

Und wir? Ich kann mich gut an die Zeit erinnern. Wir schämten uns und sangen weiter „Die ganze Erde uns und kein Stück unsern Feinden“. Dann aber, ab 1978 verbesserten sich seine Beziehungen zur Kommunistischen Partei, die ihn als Parteilosen sogar zum Bürgermeisterkandidaten von Athen machte und 1981 zum Parlamentsabgeordneten. Und nun öffneten sich für ihn automatisch wieder die Türen zur DDR. In den folgenden Jahren wurden dort seine großen sinfonischen Werke aufgezeichnet und als Schallplatte veröffentlicht. Der „Canto General“, die 3. und die 7. Sinfonie, das Oratorium „Sadduzäer-Passion“, „Axion Esti“ auf deutsch und die Liturgie Nr. 2., was ihn einmal sagen ließ: „Kein Land der Welt hat so viel für meine Musik getan wie die DDR.“

Von den großen Solidaritätsbewegungen der DDR für ihn ist ihm wohl am meisten im Gedächtnis geblieben das:

„Die Regierung der DDR schloss sich dieser Initiative an und gab den Befehl, dass Schüler aus allen Schulen des Landes an das Gefängnis Averof, wo ich mich befand, eine selbst gemalte bunte Blume schicken sollen mit dem Aufruf: Freiheit für Theodorakis! Eines Tages erzählte mir einer der Gefängniswärter, dass der Keller voll ist mit Säcken, gefüllt mit Postkarten, darauf Blumen, aus der DDR für mich. Ich bat ihn, mir einige dieser Karten zu bringen, was er auch tat. Wir tapezierten die Wände unserer Zellen mit diesen Blumenbildern, die größte Wandgestaltung war im Esssaal des Gefängnisses.“

Diese Kinder haben ein ganz klein bisschen gutgemacht, was die deutschen Faschisten an Griechenland verbrochen hatten. Diese Verbrechen sind immens und kaum aufzuzählen. Nur einiges möchte ich erinnern: die maßlose Ausbeutung der Bodenschätze und landwirtschaftlichen Produkte, die von allen durch Deutschland besetzten Länder höchsten Besatzungskosten, die 100.000 Menschen, die in den Wintern 1941 bis 1943 in den Athener Ballungsgebieten an Hunger starben, da die Besatzer alle Nahrungsvorräte konfisziert hatten, die 290 von 300 Kindern, die im Jahr 1944 in Athen an Tuberkulose erkrankten; die 20.650 Partisanen, 4.785 Geiseln, also insgesamt etwa 70.000 bis 80.000 durch die Deutschen getötete griechische Menschen.

Ende Januar 1968 wurde Theodorakis aus dem Athener Gefängnis entlassen, im August desselben Jahres aber bereits ins arkadische Bergdorf Zatouna verbannt und ab Oktober 1969 schließlich ins Konzentrationslager Oropos überführt, wo er sehr schwer an Tuberkulose erkrankte. Mikis hatte frühzeitig kämpfen gelernt, gegen Besatzer und griechische Junta. Bis ins hohe Alter hinein, in den letzten Jahren im Rollstuhl sitzend, nahm er dann an Demonstrationen teil, initiierte Bürgerbewegungen und schrieb öffentliche Erklärungen zu aktuellen politischen Anlässen – immer unter der Prämisse der Völkerverständigung und der Wahrung des Friedens, so 1999 gegen die NATO-Bombardierungen Jugoslawiens, später gegen Israels Politik gegenüber Palästina, wofür er, wie mittlerweile üblich, des Antisemitismus bezichtigt wurde, für die Überwindung der Jahrhunderte alten Feindschaft zwischen Griechenland und der Türkei, wofür ihn die Presse seines Landes zum Antihellenen erklärt. In den letzten Jahren seines Lebens war es in besonderer Weise die Sorge um sein Vaterland, das ihn umtrieb.

„Griechenlands Vernichtung hat bereits begonnen. Nicht durch Bombardements und Massentötungen, sondern durch Methoden, die ökonomisches Ersticken bewirken. Das Geld dirigiert Europa, wie mir scheint, wie eine riesige Spinne … Sie haben das griechische Tafelsilber verkauft und gesagt: Schäuble ist der Chef. Das damalige Schreckgespenst des Hungers kehrt in unser verleumdetes und unglückliches Land zurück. Wo sollen wir Hoffnung hernehmen? Man raubt sie uns jeden Tag.“

Für die griechische Linke mit ihrer Tradition der Unbeugsamkeit ist die Unterwerfung unter ausländische Direktiven, die ausländischen Interessen dienen, ein schändlicher Akt. Sehen wir Hoffnung in seinen eigenen Sätzen: „Wenn man Druck macht auf ein Volk, dann steht es irgendwann auf. Anstelle des Geldes wird wieder der Mensch Priorität haben. Wir könnten eine harmonische Welt herstellen. Wir müssen sie nur wollen.“