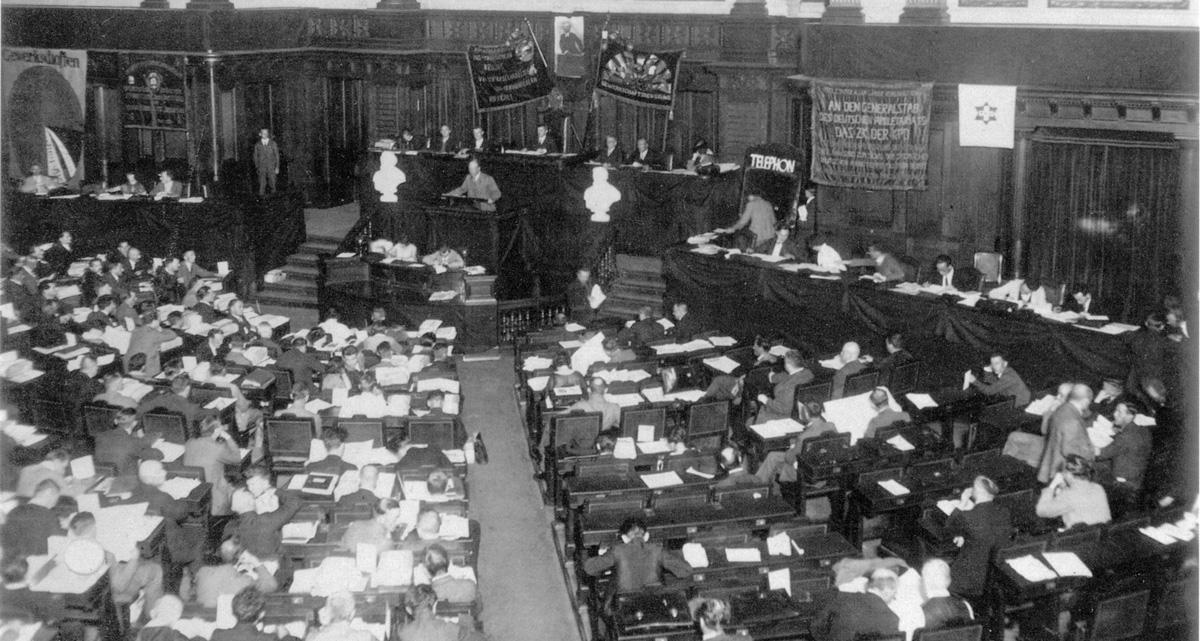

Die Kommunistische Internationale wurde 1919 gegründet. In ihr vereinten sich die entstehenden Kommunistischen und Arbeiterparteien, die ihrer proletarisch-internationalistischen und revolutionären Haltung gegen Verrat und Versagen der Sozialdemokratie seit Kriegsbeginn 1914 treu blieben. Die Kommunistische Internationale verallgemeinerte unter der Leitung Lenins die Lehren des Kampfes der ersten erfolgreichen kommunistischen Partei: der Bolschewiki. In Lenins „Linkem Radikalismus“ und den Beschlüssen der Internationale, vor allem den „21 Bedingungen“, erarbeiteten die führenden Köpfe der revolutionären Arbeiterbewegung Charakter, Rolle und Aufgaben der kommunistischen Parteien, sie schufen damit bis heute gültige Prinzipien. Nach Lenins Tod im Jahr 1924 wurde um die Verallgemeinerung seiner Lehren gerungen. Die wissenschaftlich richtige Definition des Leninismus als Marxismus in der Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution, die von der Verallgemeinerbarkeit der Lehren Lenins ausging, setzte sich durch. Die Definition und die wesentlichen Werke, in denen die Inhalte des Marxismus-Leninismus zusammengefasst wurden – Josef Stalins „Grundlagen des Leninismus“ und die späteren „Fragen des Leninismus“ – sind bis heute eine grundsätzliche Orientierung.

In der Kommunistischen Internationale wurde auf der Grundlage dieser Definition die Arbeit der kommunistischen Parteien überprüft und auf neue Grundlagen gestellt: die Organisation auf der Basis der Betriebszellen, die ideologische Verbindlichkeit der Leitungsarbeit, die Einbeziehung jedes Mitglieds durch die gemeinsame Pflicht zur Arbeit in der Partei, die Bedeutung der Verankerung als Voraussetzung und Ergebnis der Politikentwicklung, die Lehre von Strategie und Taktik waren die zentralen Überlegungen. Die „Thesen über die Bolschewisierung der Parteien der Kommunistischen Internationale“ des Exekutivkomitees (EKKI) erklärten diese Prinzipien zur Grundlage der Massenarbeit der Partei. Das ist bis heute die gültige Form, die der demokratische Zentralismus in der DKP annimmt.

In der KPD wurden 1925 die linksradikale Fischer-Maslow-Linie überwunden und das leninistische Zentralkomitee unter Ernst Thälmann gebildet. Ruth Fischer und Arkadi Maslow verfolgten weiter die Position des Aufstands, auch als die Phase der relativen Stabilisierung des Kapitalismus (1924 bis 1929) längst begonnen hatte und die revolutionäre Nachkriegskrise (1918 bis 1923) beendet war. Sie wandten sich gegen Einheitsfrontaktionen und die Orientierung auf die Übergangsforderung der Arbeiterregierung und fanden mit linksradikaler Abgrenzung keinen Zugang zu den noch weitgehend unter dem Einfluss der Sozialdemokratie stehenden Arbeitern.

Unter Thälmann wurde die Partei auf die Betriebszellenorganisation umgestellt, überdies wurden Massenorganisationen zur Erfassung möglichst vieler Arbeiter in den Betrieben und Stadtvierteln gebildet. Die ideologische und Schulungsarbeit wurde vorangetrieben und in der Partei die Solidarität mit der Sowjetunion als Prüfstein für einen Kommunisten gesetzt. Verankerung und Teilkämpfe wurden zum zentralen Inhalt der Arbeit der Betriebszellen. Thälmanns Name ist bis heute mit dem Aufbau der Kommunistischen Partei hierzulande verbunden, seine Tätigkeit und seine Aufsätze – auch sein persönliches Wirken für die Erziehung neuer Generationen von Kommunisten – sind immer noch verbindlich. Ihn leitete die Erkenntnis, dass die Partei nicht um ihrer selbst willen kämpft, sondern Instrument der Arbeiterklasse zu ihrer Selbstbefreiung ist – ein Instrument, das den Weg weist.

Schulter an Schulter mit der Sowjetunion, den sich befreienden nationalen Bewegungen und den Bruderparteien der kapitalistischen Staaten griff die KPD in Klassen- und Massenkämpfe ein, welche die Weiterentwicklung der Aktionseinheitspolitik hin zur Erfassung aller nichtmonopolistischen Klassen und Schichten schon andeuteten. Die Kampagne für die Fürstenenteignung 1926 mobilisierte Massen gegen die reaktionären Junker und Großgrundbesitzer und verteidigte die Errungenschaften der Novemberrevolution. In den Kämpfen gegen den Panzerkreuzerbau 1928 wurde die Rüstung des wiedererstarkenden deutschen Imperialismus angegriffen und Friedenskräfte über die Arbeiterklasse hinaus wurden gegen die Monopole und ihre Regierung in Stellung gebracht.

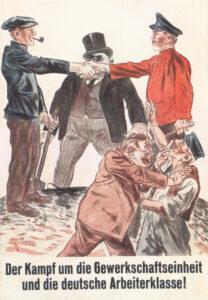

Prinzipientreu sicherte die KPD die eigenständige Klassenposition der revolutionären Partei der Arbeiterklasse. Dabei unterliefen ihr in dieser Zeit Fehler: Von rechten Sozialdemokraten aus den Gewerkschaften gedrängt, verfielen Kommunisten in den linksradikalen Fehler, die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition in eigenständige Verbände umzubilden und den Kampf um die Wiedereingliederung in die Gewerkschaften zu vernachlässigen. Angesichts der Repression, die immer wieder auch von einem Staat ausging, in dem die SPD führende Positionen einnahm, verfiel die KPD in den Fehler der Gleichsetzung einer nach rechts rückenden Sozialdemokratie mit der faschistischen Gefahr. Die sogenannte Sozialfaschismusthese war inhaltlich falsch. Die Kommunisten verwechselten Form und Inhalt: Die Sozialdemokratie war, wie später die Faschisten, die politische Massenbasis der Herrschaft des Monopolkapitals. Allerdings verwischte diese Betrachtung die Erkenntnis des Wesens des Faschismus und damit den qualitativen Unterschied: Unter Bedingungen der bürgerlichen Demokratie herrschen die Monopole als ganze Klasse, während der Faschismus die Herrschaft der am meisten reaktionären, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Teile der Monopole ist. Das erschwerte auf der taktischen Ebene die Aktionseinheit der Arbeiterklasse im Kampf gegen die aufziehende faschistische Diktatur.

Trotz dieser Fehler mit fatalem Ausgang für die Partei muss die Bolschewisierung als äußerst erfolgreiche Orientierung angesehen werden, die in historisch kürzester Zeit die KPD zur wichtigsten kommunistischen Partei neben der KPdSU machte.

Thälmann sicherte durch seine persönliche Tätigkeit in den leitenden Organen der Kommunistischen Internationale die Verbindung; Mitarbeiter der „Roten Fahne“ und des ZK hielten vielfachen Kontakt mit Moskau; deutsche Revolutionäre wie Otto Braun begleiteten Mao auf dem langen Marsch der chinesischen Revolution; Olga Benario wurde Kundschafterin der Komintern in Südamerika; Jürgen Kuczynski forschte mit Eugen Varga zur allgemeinen Krise des Kapitalismus. Die ungeheure Stärke des proletarischen Internationalismus, für den die III. Internationale stand, brachte international anerkannte Helden hervor, nicht selten erzogen durch die Partei der deutschen Kommunisten. Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck, Max Reimann, Emil Carlebach und viele andere, die unsere Tradition ausmachen, gingen durch diese Schule, prägen unsere Partei bis heute, bieten Orientierung und Klarheit. Im ständigen Austausch mit dem EKKI sah Thälmann die Notwendigkeit und Möglichkeit von Kritik und Selbstkritik im Kollektiv der klügsten kommunistischen Köpfe seiner Zeit.

Die Kommunistische Internationale überwand ihre Fehler auf dem VII. Weltkongress 1935. Die kommunistischen Parteien und die sozialistische Sowjetunion trugen die Hauptlast im Kampf gegen den Faschismus. Sie bestanden diese Feuerprobe blendend und schufen mit ihrem Anteil an der Befreiung der Völker von Faschismus und Krieg die Voraussetzung für die Schaffung des sozialistischen Lagers, der Erweiterung der antikolonialen Revolution und damit der Vertiefung der allgemeinen Krise des Kapitalismus. Mit der Schaffung bolschewisierter Parteien und der Sicherung der internationalen Solidarität – vor allem mit der Sowjetunion – war die historische Aufgabe der Kommunistischen Internationale gelöst, sie wurde 1943 aufgelöst. Die kommunistischen Parteien sollten sich nun besonders der Aufgabe zuwenden, unter ihren nationalen Bedingungen den Übergang zum Sozialismus zu erkämpfen. In der Tradition der Kommunistischen Internationale zu stehen bedeutet auch, diese Auflösungserklärung inhaltlich ernstzunehmen.

Die KPD tat das mit der Konzeption des antifaschistisch-demokratischen Übergangs in der Nachkriegszeit. Dafür steht der Aufruf der Partei vom 11. Juni 1945. In der DDR konnte diese Strategie auf Grundlage der Bildung der SED verwirklicht werden: antifaschistisch-demokratische Reformen als Öffnung des Weges zum Sozialismus. Im Westen erkannten die Imperialisten und zeitweise geschlagenen deutschen Monopole die Gefahr dieser Orientierung. Schnell setzte die antikommunistische Repression ein. Im Zuge des Kampfes gegen die Wiederbewaffnung der BRD wurde die KPD verboten. In der Illegalität orientierten die Genossen auf die Volksopposition gegen die restaurative Politik. Mit dem demokratischen Aufbruch 1968 erkämpften sich die Kommunisten ihre legale Neukonstituierung als DKP. Die DKP erarbeitete das Konzept der antimonopolistischen Demokratie und infolge der reaktionären Lösung der Krise 1974/75 den Gedanken der Wende zu sozialem und demokratischem Fortschritt als Voraussetzung der antimonopolistischen Demokratie als Übergang zum Sozialismus. In dieser Tradition der Strategie der Übergänge zum Sozialismus und der Mobilisierung breiter antimonopolistischer Massenaktionen und der Unterstützung demokratischer Bewegungen gegen die Macht der Monopole steht die DKP in ihrer Strategieentwicklung bis heute.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)