Die Pressekonferenz des Bundeskanzlers war auf 17 Uhr angesetzt. Am 19. September 1950 trat Konrad Adenauer ans Mikrofon. „Die Sowjetzonenregierung und die SED haben auf ihrem sogenannten Nationalkongress in Berlin in nackten und dürren Worten die Anhänger der KPD bei uns im Lande aufgefordert, Revolution zu machen (…) Sie werden gleich aus dem Munde des Herrn Innenministers einen Kabinettsbeschluss hören, den wir heute Morgen gefasst haben und der zum Ziele hat, die Anhänger des Kommunismus aus den Stellen der Bundesregierung, seien sie als Arbeiter, als Angestellte, als Beamte tätig, rücksichtslos zu entfernen.“

Innenminister Gustav Heinemann (CDU) hatte den ersten Entwurf des „Adenauer-Erlasses“ erst fünf Tage zuvor dem Kabinett vorgelegt. In der am Vormittag des 19. September 1950 angesetzten Kabinettssitzung war man sich schnell einig, dass auch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) in die Liste der „feindlichen Organisationen“ aufgenommen werden sollte, im Heinemann-Entwurf fehlte die VVN noch.

Die ständige Lüge vom kommunistischen Umsturz

Der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen und spätere Innenminister, Robert Lehr (CDU), gab Adenauer den Hinweis, er solle als Entree seiner Presseerklärung unbedingt Bezug auf den am 26. August 1950 von Wilhelm Pieck (SED) vorgestellten „12-Punkte-Plan“ eingehen. Darin hieß es: „Der nationale Widerstand macht es allen Deutschen zur selbstverständlichen Pflicht, die Friedenskämpfer und alle deutschen Patrioten gegen den Terror und die Verfolgungen seitens der anglo-amerikanischen Besatzungsbehörden und der Polizei- und Justizorgane der Bonner Marionettenregierung zu unterstützen und zu schützen.“ Daraus wurde bei Adenauer die Warnung vor dem drohenden kommunistischen Umsturz und der willkommene Anlass, in Zukunft Mitgliedern und Sympathisanten der KPD samt all ihrer Unterorganisationen, der FDJ, der Vereinigung der Sowjetfreunde, des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, der VVN unter anderem Anstellung und Beruf zu nehmen.

„Wer als Beamter, Angestellter oder Arbeiter im Bundesdienst an Organisationen oder Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Staatsordnung teilnimmt, sich für sie betätigt oder sie sonst unterstützt, wer insbesondere im Auftrag oder im Sinne der auf Gewalthandlungen abzielenden Beschlüsse des 3. Parteitages der kommunistischen SED und des sogenannten ‚National-Kongresses‘ wirkt, macht sich einer schweren Pflichtverletzung schuldig“, formulierte der Erlass. Das Material zu seiner Umsetzung lieferte der Verfassungsschutz.

Flächendeckende Verfolgung von Friedenaktivisten

Offiziell nahm das Bundesamt für Verfassungsschutz zwar erst am 7. November 1950 seinen Dienst auf, den Vorläufer gab es schon seit Mitte 1950, das „Amt für Verfassungsschutz“. Im direkten Auftrag der US-Militäradministration ins Leben gerufen, sammelte und bereitete „das Amt“ Erkenntnisse auf zu den Feinden im Inneren. Das Rahmenkonzept des deutschen Inlandsgeheimdienstes entstammte dem sogenannten „Polizeibrief“ der Militärgouverneure der westlichen Besatzungszonen an den Parlamentarischen Rat vom 14. April 1949. Die Geschichte des Erlasses selbst ist ein Sinnbild der Verwobenheit des erstarkenden BRD-Revanchismus mit übernommenen personellen und gesetzlichen Strukturen des gerade fünf Jahre zuvor untergegangen faschistischen Staatsapparates.

Adenauer bediente sich zur Einleitung der flächendeckenden politischen Verfolgung von Kommunisten und Friedensaktivisten eines Kabinettsbeschlusses. Kein Gesetz also, nur eine exekutive Order, die das Parlament nie von innen sah. Die Rechtsgrundlage dafür hatte sich die Adenauer-Regierung im Frühjahr 1950 gebastelt. Das Deutsche Beamtengesetz (DBG) vom 26. Januar 1937, dem der Kadavergehorsam der deutschen NS-Beamtenschaft aus jeder Pore quoll, war die passende Vorlage. Dort stand bis zum 17. Mai 1950 in Paragraf 3 Abs. 2 „Der Beamte hat jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat einzutreten und sich in seinem gesamten Verhalten von der Tatsache leiten zu lassen, dass die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in unlöslicher Verbundenheit mit dem Volke die Trägerin des deutschen Staatsgedankens ist“.

„Kanonen-Robert“ als Stichwortgeber

Nur eine kleine Änderung war nötig, ab 1950 hieß es: „Die im Dienst des Bundes stehenden Personen müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur demokratischen Staatsauffassung bekennen.“ Schminke drüber und den Rest mit geringstem Aufwand gleich weiterlaufen lassen. Maßgeblicher Architekt des Erlasses war weder Adenauer noch sein getreuer Innenminister Gustav Heinemann (CDU).

Geburtshelfer der neu aufgelegten Verfolgung von Frieden und Fortschritt war einer, der schon in der Weimarer Republik als Kommunistenhasser an Rhein und Ruhr bekannt war: „Kanonen-Robert“. Robert Lehr, in den 1920er Jahren erst Polizeipräsident, dann Oberbürgermeister von Düsseldorf, ließ 1923 Feldgeschütze im Stadtzentrum gegen streikende Arbeiter aufstellen, drei Jahre später Reiterstaffeln und Polizeihundertschaften gegen Rotfrontkämpfer antreten. Ende Januar 1932 sitzt Lehr als Gast im Parkhotel Düsseldorf, zusammen mit Fritz Thyssen, Krupp und Co. lauscht er im „Industrieclub“ Hitlers Zukunftsvisionen. Vom kommenden Krieg ist die Rede, von Rohstoffen für die deutsche Industrie und davon, wie jene zu beseitigen sind, die sich gegen die Ausrichtung auf Krieg stellen: „(…) unduldsam gegen jeden, der ihre (nationalen) Lebensinteressen nicht anerkennt oder sich gegen sie stellt, unduldsam und unerbittlich gegen jeden, der diesen Volkskörper wieder zu zerstören und zu zersetzen trachtet“ (laut Protokoll folgt „Stürmischer, langanhaltender Beifall“).

15 Jahre später, im März 1947 – Lehr dachte, keiner erinnert sich mehr – konfrontiert ihn, inzwischen Gründungsmitglied der CDU und zum Landtagspräsidenten aufgestiegen, die KPD-Fraktion mit seiner deutschnationalen Vergangenheit. Ja, das stimme, sagt Kanonen-Robert, „aber ich habe am 26. Januar 1932, als Adolf Hitler im Industrieclub sprach, nicht mit dem Kopf genickt“. Ein honoriger Widerständler eben. Lauthals verlacht wurde er dafür – die sieben KPD-Abgeordneten beantragten Lehrs Absetzung vom Präsidentenposten. Das fand keine Mehrheit, aber die angetane Schmach hat er den Roten nie vergessen, zumal der „Spiegel“ in seiner Ausgabe vom 17. Oktober 1950 („Minister Knobelbecher“) die Geschichte bundesweit wieder aufgewärmt hatte. Als er Heinemann am 13. Oktober 1950 als Innenminister abgelöst hatte, war er der Ideengeber für das angestrebte KPD-Verbot.

Die Blaupause kam aus den USA

Die Illegalisierung der Kommunisten hatte für Lehr oberste Priorität, so dass er, lange bevor das Bundesverfassungsgericht am 28. September 1951 seine Arbeit aufnahm, bereits intern verfügt hatte, der Verbotsantrag müsse bis zum 15. August 1951 ausgearbeitet sein. Als Blaupause diente Lehr der „McCarran Act“ gegen subversive Aktivitäten vom 10. August 1950, der in den USA für die Verfolgung zehntausender Kommunisten und möglicher Sympathisanten sorgte und im „Emergency Detention Amendment“ gipfelte, das die zwangsweise Internierung von Verdächtigen vorsah.

In Westdeutschland sorgte Lehr mit dem Strafrechtsänderungsgesetz vom 30. August 1951 für die Wiedereinführung des politischen Strafrechts (Strafvorschriften gegen Hochverrat, Staatsgefährdung und Landesverrat), in dessen Folge bis 1968 bundesweit über 125.000 staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren eingeleitet und etwa 7.000 Angeklagte verurteilt wurden. Neun von zehn Beschuldigten waren Kommunisten oder Sympathisanten von KPD und FDJ.

Die verfolgerische Erfolgsbilanz des Adenauer-Erlasses war lange Zeit im Dunkeln, die jährlichen Lageberichte „Innere Sicherheit“ des Bundesinnenministeriums der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Für die Zeit ab 1957 kennt man inzwischen die Zahlen: 1957 gab es 910 beamtenrechtliche Disziplinarverfahren und in ihrer Folge 760 Entlassungen, 1960 420 Verfahren und 330 Entlassungen, 1967 noch 60 Verfahren und 48 Entlassungen. Die Zahlen nahmen ab, da der Staatsapparat mit zunehmender Zeit von linkem Gedankengut „gesäubert“ war.

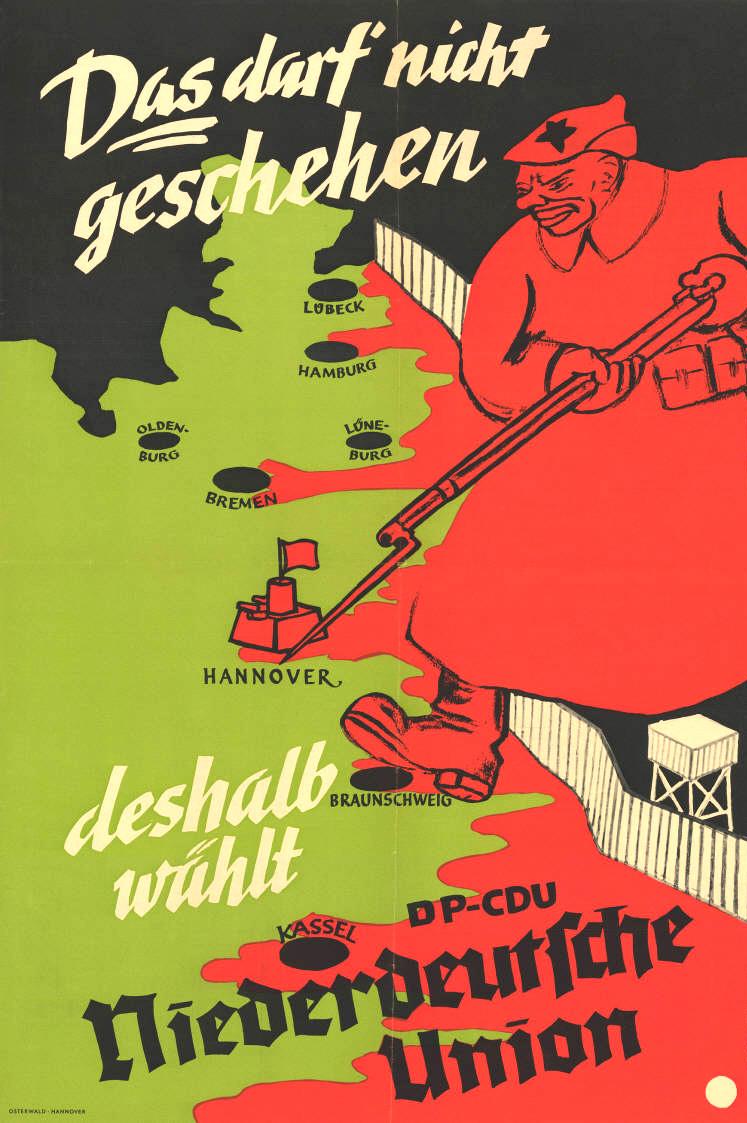

Repression nach Innen, Aggressivität nach Außen

Eingebettet war die Strategie zur Bekämpfung des Feindes im Inneren in eine zunehmend aggressive Politik der Bundesrepublik nach außen. Mit dem sogenannten „Adenauer-Memorandum“ vom 29. August 1950 wurde die unmittelbar drohende Gefahr eines Angriffs der DDR-Volkspolizei auf westdeutsches Gebiet beschworen. Es sei damit zu rechnen, dass die auf „300.000 Mann“ angewachsene Volkspolizei in Koordination mit „Befreiungsaktionen der straff Organisierten FDJ und einer aktiven fünften Kolonne“ das Bundesgebiet überfalle. Abgesehen von überbordenden Fantasiezahlen stand propagandistisch hier im Vordergrund, eine direkte Verbindung zwischen äußerem und innerem Feind herzustellen.

Der von der USA ausgerufene weltweite „Crusade for freedom“ trieb auch in der Bundesrepublik die Kreuzzugslogik zu neuen Höhen: Bundeswehr, Wiederbewaffnung, Hallstein-Doktrin (internationaler Alleinvertretungsanspruch der BRD), Westintegration, NATO-Beitritt und 1957 die offen von der Bundesregierung präferierte Atombewaffnung Westdeutschlands fielen zusammen mit den „Gesetzen zur Beendigung der Entnazifizierung“ (beginnend mit Schleswig-Holstein am 17. März 1951), der „Himmeroder Denkschrift“ (Oktober 1950: Pläne zur Wiederbewaffnung, „Maßnahmen zur Umstellung der öffentlichen Meinung“, Aufhebung der „Diffamierung deutscher Soldaten durch Kontrollratsbeschlüsse“), der gesetzlich verordneten Re-Nazifizierung durch das „131er-Gesetz“ vom 11. Mai 1951, das allen ehemaligen Nationalsozialisten mit Ausnahme der in die Gruppen I (Hauptschuldige) und II (Schuldige) Eingestuften einen Rechtsanspruch auf Einstellung zusprach. Ehemalige Angehörige des Sicherheitsdienstes (SD) und der Gestapo durften sich ebenfalls auf die neue Regelung berufen und wieder in den öffentlichen Dienst eintreten. Kommunisten raus, Faschisten rein in den Staatsdienst.

Berufsverbote und kein Ende

Die Wirkungen des Adenauer-Erlasses dauerten bis 1972 an, zahlenmäßig zwar im zweistelligen Bereich, aber vor dem Hintergrund der Verfolgung der Aktivisten des im März 1967 gegründeten „Initiativausschusses für die Wiederzulassung der KPD“ immer noch ein effektiv eingesetztes Herrschaftsinstrument. Die Gründung der DKP 1968 war in einem kleinen historischen Zeitfenster außenpolitischer Entspannung dennoch möglich, wurde aber sofort von Bestrebungen der herrschenden Klasse begleitet, den Einfluss der Kommunisten so bald als möglich wieder einzuhegen. Nach einer bewährten Vorlage musste nicht lange gesucht werden. Der „Radikalenerlass“ vom 28. Januar 1972 wurde von den Ministerpräsidenten der Länder unter dem Vorsitz von Bundeskanzler Willy Brandt verabschiedet. Wiederum kein Gesetz, keine parlamentarische Beratung. Unter Innenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) entwickelte die Rechtsabteilung seines Ministeriums den ersten Entwurf der „Grundsätze über die Mitgliedschaft von Beamten in extremistischen Organisationen“. Der SPD-geführte Hamburger Senat führte das Pilotprojekt zur bundesweiten Regelung durch (28. November 1971). Bereits ab 1970 hatte das Bundesinnenministerium sogenannte „Pilotfälle“ aktenkundig gemacht, in denen Fälle von Lehrern und Lehrerinnen mit nachgewiesener DKP-Zugehörigkeit mit der Zielstellung der Entlassung aus dem Beamtenverhältnis „generalgeprobt“ wurden. Genau wie 22 Jahre zuvor ging der Auftrag zur Zusammenstellung der Liste verfassungsfeindlicher Organisationen an das Verfassungsschutzamt. Zwischen Inkrafttreten des Radikalenerlasses 1972 und seiner abschließenden Aufhebung in den Ländern, zuletzt 1991 in Bayern, wurden in Deutschland insgesamt 3,5 Millionen Personen auf ihre Verfassungstreue überprüft. 11.000 Disziplinar- und Berufsverbotsverfahren wurden in Gang gesetzt.

Heute sorgen die Länder für „Ruhe und Ordnung“

Etwa 1.250 Bewerber – darunter zahlreiche DKP-Mitglieder – wurden aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit nicht eingestellt, etwa 260 bereits verbeamtete Personen erhielten Berufsverbote und wurden aus dem Dienst entlassen. Wegen der „falschen“ Gesinnung wurde Tausenden die Lebens- und Berufsperspektive genommen. Trotz Zehntausender, die den Protest gegen die Berufsverbote auf die Straßen brachten, trotz des breiten Widerstands in Gewerkschaften und an den Hochschulen, feiern die Berufsverbote auch aktuell wieder ihre Renaissance. Eine Rehabilitierung der Betroffenen gab es nicht.

Die Verfolgungsaufgabe haben mittlerweile die Länder übernommen. In Rheinland-Pfalz steht die Verwaltungsvorschrift „Verfassungstreue“ in der parlamentarischen Diskussion, in Bayern werden Bewerber breitflächig in allen Bereichen aufgefordert, Auskunftsbögen auszufüllen, Hamburg spielt mit der Idee, die Regelanfrage wieder einzuführen (automatische Überprüfung des Bewerbers durch den Verfassungsschutz), in Brandenburg freut sich der Innenminister Michael Stübgen (CDU), dass es in Zukunft „Verfassungsfeinden wesentlich schwerer fallen (wird), unsere Kinder als Lehrerin oder Lehrer zu unterrichten“, in Sachsen muss der Bewerber „versichern, dass er jederzeit für die Verfassung einsteht und nicht Mitglied einer extremistischen Organisation ist“ (Innenminister Armin Schuster, CDU).

75 Jahre Tradition der Verfolgung und kein Zeichen der Entwarnung. Im Gegenteil: Wer auf Kriegskurs ist, braucht treue und folgsame Beamte.