Wir brauchen Rüstungskonversion als Teil unserer Antikriegspolitik. Sie muss in unseren Widerstand gegen die Auf- und Hochrüstung der Herrschenden und ihrer Regierungen eingebettet werden, gegen ihr Herstellen von „Kriegstüchtigkeit“, gegen den Beschluss der NATO-Chefs, ihre Militärausgaben auf 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen. Wird dieser Beschluss umgesetzt, würde die Hälfte des Staatshaushalts fürs Militär ausgegeben. Von den Auswirkungen dieser massiven Aufrüstung auf die Klimaverseuchung und den Lebensstandard von Milliarden Menschen hat beim NATO-Gipfel in Den Haag im Juni 2025 keiner gesprochen.

Loks statt Leos

Rüstungskonversion ist die Umstellung (Transformation) industrieller Rüstungsproduktion, -betriebe oder ganzer Industriezweige auf zivile Güter. Sie soll gesellschaftlich notwendig, sinnvoll, sozial nützlich, umweltfreundlich, nachhaltig und marktfähig sein und nicht zu Arbeitsplatzverlusten führen. Ein gelungenes Beispiel dafür war der Umbau von der Panzerproduktion zu Lokomotiven im Jahr 2001 bei Krupp-MAK in Kiel. Der gewerkschaftliche Friedensslogan lautete: „Loks statt Leos“.

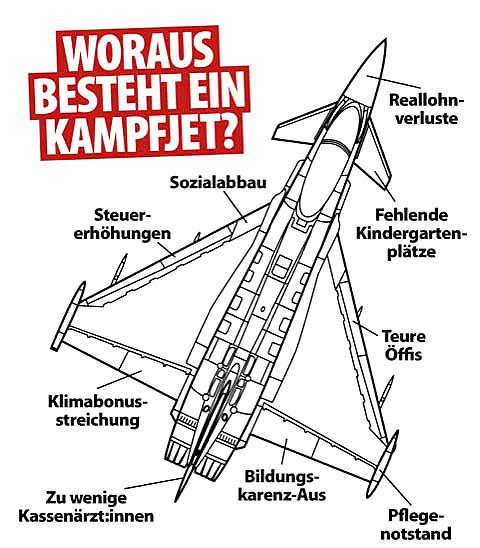

Gemeinsam mit den Beschäftigten in der Rüstungsindustrie, mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, Aktiven aus den Umwelt- und sozialen Bewegungen, kurz gesagt, mit den arbeitenden Klassen, müssen wir Friedensbewegten auch heute wieder um Alternativen zur Rüstung kämpfen. Die Beispiele aus vergangenen Friedenskämpfen zeigen: Erfolge sind möglich. Freilich, in der aktuellen Situation, in der Auto- oder Waggonfabriken von Kapitalisten zu Panzerteileherstellern umgebaut werden, scheint eine Forderung nach Rüstungskonversion – ja, schon die Diskussion darüber – illusorisch. Dennoch brauchen wir zivile Produkte statt Mordwaffenproduktion für ein „gutes Leben“ für uns, unsere Kinder, unsere Enkelkinder und alle nachfolgenden Generationen. Wir brauchen sie, weil sonst unsere Steuern für tote und todbringende Einmalprodukte verschleudert werden, die Umwelt und Klima zerstören und für Soziales, Wohnungen, Bildung, Gesundheit und Pflege fehlen.

Wer sind unsere Gegner?

Da Kriege sowie Waffen- und Rüstungsproduktion von Menschen gemacht werden, können wir Menschen diesen Wahnsinn stoppen! Wer, wenn nicht wir?

Wir haben mächtige Feinde: all diejenigen, die am Krieg, an der Produktion von Waffen verdienen, die Aktionäre, Fondsinhaber und ihre Politiker. Auch diejenigen, die indirekt mitverdienen, etwa durch militärisch erschlossene Ressourcen, Transportwege oder billige Arbeitskräfte. Und die, die am Aufbau zerstörter Infrastruktur verdienen. Die zukünftigen Profiteure des Wiederaufbaus in der Ukraine stehen bereits Schlange bei Selenski.

Das klingt nach vielen. Tatsächlich machen diese Profiteure nur eine kleine Minderheit unserer Bevölkerung aus. Weil ihnen aber die relevanten Produktionsmittel und Medien gehören, haben sie große Macht. Diese Kapitalistenklasse gibt den Aufrüstungstakt vor. Und der wendet sich gegen uns alle.

„Plötzlich ist Konversion eine der leichtesten Übungen der Konzernherren.“

Sie brauchen uns, um ihre Profite zu realisieren. Sie sind auf Arbeiter, Techniker, Ingenieure, Entwickler und Forscher angewiesen. Ohne diese läuft nichts, ohne ihre Arbeitskraft gibt es keine Profite.

Und sie brauchen eine Bevölkerung, die diesen Aufrüstung- und Kriegskurs toleriert, besser noch: unterstützt. Es geht ihnen um die Arbeitskraft und um die Köpfe der Mehrheit in diesem Land. Die können sie am Leichtesten in ihren Kriegskurs integrieren, wenn sie die organisierten Teile der Klasse, die Gewerkschaften, für ihren Kriegskurs gewinnen.

Erfolgsgeschichte

Das ist nicht so einfach. Viele Menschen, viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind kriegsunwillig. Und der jahrzehntelang erfahrenen Friedens- und Antikriegsbewegung gelang es immer wieder, in die Kerne der Rüstungsproduktionsbeschäftigen und ihrer Gewerkschaften mit der Forderung nach Rüstungskonversion einzudringen.

Schon 1976 entwickelten die Beschäftigten der englischen Firma Lucas Aerospace Alternativen für die Umstellung der Rüstungsproduktion auf die Produktion ziviler Güter. Seit Beginn der 1980er Jahre entwickelten deutsche friedensbewegte Vertrauensleute Arbeitskreise zu alternativer Produktion in Rüstungsbetrieben. In der Folge erklärte 1991 der Erste Vorsitzende der IG Metall, Franz Steinkühler: „Wir wollen nicht die Entwertung und Verschleuderung der humanen und produktiven Ressourcen, wir wollen sie im Interesse ziviler Produktion bei Energie, Verkehr und Umwelt anders und neu nutzen.“

Heute hören wir aus dem Vorstand der IG Metall ähnliche Stimmen. In seiner Rede am 1. Mai dieses Jahres erklärte Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall: „Was soll dieser Blankoscheck für Rüstungsausgaben? Die Rüstungsbudgets explodieren und Abrüstung und Völkerrecht bleiben Restgrößen? Ist das euer Ernst? (…) Deutschland stieg in der Welt-Rüstungsskala von Platz 7 auf 4! Glauben wir wirklich, mit einem neuen Rüstungswettlauf ist der Weltfrieden im 21. Jahrhundert zu sichern? Ich sage: Nein!“

Der vergangene Gewerkschaftstag 2023 der IG Metall beschloss: „Außerdem setzen wir uns gemeinsam für Rüstungskonversion ein.“ Die Delegierten bekräftigten: „Eine Neuaufstellung und Revitalisierung der Friedensbewegung ist gleichwohl unerlässlich.“ Das sind unsere Anknüpfungspunkte zu den Kolleginnen und Kollegen.

Pervertierte Konversion

Die aktuelle Situation erschwert das. Die Rüstungsindustrie boomt, Herr Merz und andere Regierende wollen den Aktionären der Rüstungsindustrie jährlich die Hälfte unserer Steuergelder schenken und einen militärisch-industriellen Komplex aufbauen, um „die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas (zu) machen“, so Merz auf dem NATO-Gipfel 2025 in Den Haag. Und dies im Windschatten der nun schon dritten Vereinbarung der EU mit Staaten der Asien-Pazifik-Region, bei der es darum geht, die Militärkooperation zu intensivieren, und vor allem um engere Zusammenarbeit in der Rüstungsproduktion. Soll mit deutschen Waffen wieder der Weg an die imperialistische Weltspitze freigeschossen werden? Soll Deutschland wieder zum Big Player werden im Kampf um die Weltmacht, wie bereits zwei Mal mit zig Millionen Toten?

Gleichzeitig schwächeln andere Industriezweige ob der Überproduktionskrise. Dort gehen die Profite zurück. Am deutlichsten wird uns das in der Automobilindustrie vor Augen geführt. Die Aktionäre reagieren schnell und wechseln die Branche. Ganze Fabriken samt Belegschaften werden von der zivilen Fertigung in die Rüstungsindustrie überführt. Konversion ist plötzlich eine der leichtesten Übungen der Konzernherren. Jahrzehntelang haben sie behauptet, Konversion hin zu ziviler Produktion sei nicht machbar. Geht es um die Profite der Eigentümer, wird sie zum Kinderspiel. Es wird konvertiert, aber umgekehrt, von der zivilen zur Rüstungsproduktion.

Endlich, so hoffen die Taktgeber, können sie die kriegsskeptische Bevölkerung weichklopfen, sie zur Zustimmung für Rüstungsproduktion und Militarisierung der Wirtschaft zwingen. Sie beginnen dort, wo Beschäftigte von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Während sie die ökonomischen und geopolitischen Widersprüche zwischen den imperialistischen Ländern zuspitzen, verkaufen sie die Militarisierung dieser Konflikte als Lösung.

Die Beschäftigten werden eingebunden, aber nicht bei den Profiten. Davon sehen sie höchstens Krümel. Was sie aber spüren ist der Erhalt ihres Arbeitsplatzes, an dem sie jetzt nicht mehr Autos oder Waggons, sondern Panzerteile oder „Kübelwagen“ produzieren. Die Beschäftigten werden mit ihrem Arbeitsplatz erpresst, weil mit der Überproduktionskrise auch die Erwerbslosigkeit gestiegen ist und weiter steigt. Ein IG-Metall-Bezirksleiter formuliert eine solche Überführung so: „Für die Beschäftigten ist es eine gute Nachricht, dass es hier in Görlitz mit der Industrieproduktion weitergeht und die Schließung des Standortes verhindert werden konnte.“ Er fuhr fort: „Sicherlich sind nicht alle glücklich über die Umstellung auf eine Fertigung von Wehrtechnik. Das kann ich verstehen. Unbestreitbar aber ist, dass wir – leider – in diesen Zeiten diese Produktion benötigen.“

Sicher spricht er vielen aus dem Herzen, die von Erwerbslosigkeit bedroht sind. Aber was sie nicht erkennen, ist dass sie nicht „diese Produktion“ brauchen, sondern einen Arbeitsplatz, von dem sie und ihre Familien, ihre Kinder, leben können. Die Beschäftigten, nun in die Rüstungsindustrie geschleudert, „sind in erster Linie lohnabhängig Beschäftigte in einer privatkapitalistisch organisierten Produktion – wie Kolleginnen und Kollegen in Betrieben mit (noch) ziviler Fertigung. Ihr Bewusstsein und ihr Interesse werden durch die Angst um den Arbeitsplatz geprägt. Für die in der Rüstungsindustrie Beschäftigten hat der Erhalt ihres Arbeitsplatzes genau die gleiche Bedeutung wie für die abhängig Beschäftigten in der zivilen Produktion“, analysierte Konrad Ott. Der ehemalige Geschäftsführer der IG Metall Ludwigsburg war zuvor in einem Rüstungsbetrieb beschäftigt und weiß, wovon er spricht. Nicht alle, die in der Rüstungsindustrie arbeiten oder dort nun arbeiten „müssen“, machen das mit Freude. Denn „hat ein Ingenieur die Wahl zwischen einem Job in einem Autokonzern oder einem Rüstungsbetrieb, entscheidet er sich nicht unbedingt für Letzteren“, erklärte ein Betriebsrat auf einer Tagung „Wehrtechnik und Arbeitsplätze“ der IG Metall, zu einer Zeit, als solche Wahl noch vorstellbar war.

Solidarität mit Betroffenen

An diesem Punkt müssen wir ansetzen. Wir dürfen als Friedensbewegte nicht danebenstehen und die Kollegen verdammen, weil sie einen ungeliebten Arbeitsplatz angenommen haben. Wir dürfen die Rüstungsarbeiterinnen und Rüstungsarbeiter nicht allein lassen mit ihrem heimlichen Frust über die todbringende Produktion.

Wir müssen sie gewinnen für unseren gemeinsamen Kampf. Das funktioniert nicht durch Belehrungen von außen. Wir müssen dabei sein bei ihren Kämpfen um höhere Löhne, für kürzere Arbeitszeiten und bessere Arbeitsbedingungen. Auch durch bessere Tarifergebnisse steht weniger Geld für Rüstung zur Verfügung. Diese Kämpfe führen die Beschäftigten auch für uns, für die gesamte Klasse. Jede Verbesserung, jeder Verteidigungskampf im Metall- oder Stahlbereich hat Auswirkungen auf die nachfolgenden Tarifkämpfe anderer Gewerkschaften. Es ist unser gemeinsamer Kampf um ein besseres Leben.

Dieser Kampf endet nicht in der Fabrik am Werkstor, egal welche Produkte dort hergestellt werden. Aber es macht einen Unterschied, ob Stahl für den Bau von Schulen oder für Panzer hergestellt wird – für Panzer, um die Kinder in anderen Ländern umzubringen. Außerdem können hier produzierte Waffen in der Folge auch gegen uns gerichtet werden. Wir wissen, wo überall auf der Welt schon deutsche Waffen gefunden wurden. Waffenfabriken können Kriegsziele werden, wie wir es bei den aktuellen Kriegen erleben.

Diese Diskussion müssen wir in den Fabriken und Gewerkschaften, bei ihren Tarif- und anderen Kämpfen, auf unseren Friedensdemos führen. Wir dürfen keinen auslassen, weder die Beschäftigten in den Unternehmen noch die Gewerkschaftsfunktionärinnen und -funktionäre, ehren- oder hauptamtlich. Dabei müssen wir auch unsere Argumente gegen die Kriegs- und Angsthysterie schärfen und darauf hinweisen, dass die Waffenproduktion Konjunkturwellen unterworfen ist. Kein Krieg, keine Waffen!

Auch auf ihre Aktionäre können sie sich nicht verlassen. Denn schon gibt es Vereinbarungen für den Bau von Rüstungsbetrieben zwischen Rheinmetall und der Ukraine. Nicht zu vergessen, dass Trump beim NATO-Gipfel war, um sicherzustellen, dass die EU Waffen in den amerikanischen Rüstungsbetrieben kaufen lässt.

Für unsere Friedensvision brauchen wir alle, die die gleiche objektive Interessenlage haben: dass unser Planet nicht zerstört wird und es ein menschenwürdiges Leben für alle gibt. Wir brauchen die intellektuellen und handwerklichen Fähigkeiten aller Menschen, auch der Rüstungsarbeiterinnen und -arbeiter. Wir wollen keine Waffen und Rüstungsgeräte bauen oder bauen lassen, mit denen morgen oder übermorgen unsere Kinder und Enkel hier oder wo sie sich in der Welt gerade aufhalten, umgebracht werden können. Wir brauchen den Umbau der Rüstungsfabriken, um dort zivile, gesellschaftlich nützliche Produkte herzustellen. Wir brauchen einen Umbau der Wirtschaft, eine sozial-ökologische Transformation, um Produkte und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge und der sozialen Sicherung wie Bildung, Gesundheit, Rente, Pflege sicherzustellen. Für unsere Zukunftsvision brauchen wir viele, viele Arbeitskräfte. Wir wollen sie qualifizieren, aus-, um- oder weiterbilden, gut bezahlen und die Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich drastisch verkürzen.

Das ist mit unseren Steuergeldern möglich. Wenn wir die 87 Milliarden Euro, die die Regierung aktuell innerhalb eines Jahres für Rüstung ausgibt – bald sollen es 225 Milliarden Euro sein – für Produktion für das Leben und die Zukunft verwenden, braucht keiner arbeitslos zurückzubleiben. Unsere Utopie schließt die jetzigen Rüstungsbeschäftigten voll ein.

Alternativen sind möglich

Ein sozial-ökologischer Umbau unserer Produktion, unserer Gesellschaft böte genügend interessante und gut bezahlte Arbeitsplätze für Hochqualifizierte. Geld, das bisher in der Rüstungsindustrie verbrannt wurde, könnte in Produktion investiert werden, mittels der die Vernichtung unserer natürlichen Lebensgrundlage gestoppt und entstandene Schäden repariert werden könnten, etwa in den Ausbau erneuerbarer Energie, in energieeffizientere Anlagen und Maschinen. Dringend notwendig sind technische Hilfen für unsere alternde Gesellschaft und zivile Sicherheitstechnologien. Die Richtung ist klar: Klimaschutz, Pflege, Gesundheit, Bildung, Wohnen, Umschulungsmaßnahmen und höhere Bezahlung in der Daseinsvorsorge.

Was die Kolleginnen und Kollegen brauchen, ist Solidarität in Wort und Tat. Bekommen sie Hilfe von außen? Stehen wir mit Hunderten, mit Tausenden vor den Toren von Alstom oder VW? Kämpfen wir gemeinsam für die Übernahme der Werke in die öffentliche Hand, unter demokratische Kontrolle durch Beschäftigte, Gewerkschaft, gesellschaftliche Konversionsräte vor Ort?

Ein paar kritische Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter stehen schon vor den Toren, doch noch sind es viel zu wenige. Die zuständigen Gewerkschaftsgremien, die Leitungen, die Betriebsräte anderer Betriebe fehlen. Sie und viele von uns erkennen noch nicht, dass mit diesen Angriffen – heute noch auf einzelne Betriebe – der Kampf des Kapitals gegen die gesamte Klasse geführt wird, um den großen Krieg der imperialistischen Staaten führen zu können.

Wo, was, wann, wie, wofür?

Unser gegensätzliches Interesse ist Konversion als Teil der sozial-ökologischen Transformation des Wirtschaftssystems. Um in dieser Frage voranzukommen, ist eine gesellschaftliche Friedens-, Umwelt- und Konversionsdebatte notwendig. Schon 1983 schrieb der Metaller Klaus Mehrens in den „Gewerkschaftlichen Monatsheften“: „Es ist deshalb falsch, diejenigen Arbeitnehmer, die mit der Produktion von militärischen Gütern ihren Lebensunterhalt verdienen, mit der Verantwortung für diese Produktion zu belasten. Es ist vielmehr Aufgabe der Politiker und gleichzeitig eines jeden einzelnen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese Produktion reduziert werden kann oder nicht mehr notwendig ist.“

„Die Beschäftigten werden mit ihrem Arbeitsplatz erpresst, weil mit der Überproduktionskrise auch die Erwerbslosigkeit steigt.“

Um die Voraussetzung für Rüstungskonversion zu schaffen und Politiker zu beeinflussen, brauchen wir eine gewerkschaftliche und gesamtgesellschaftliche Diskussion zur Ächtung des Krieges und für Frieden. Darin muss die Diskussion und Unterstützung zur Rüstungskonversion eingebettet sein. „Der Kampf gegen Rüstung“ muss „mit der allgemeinen Friedenspolitik stärker verbunden werden. (…) Abrüsten und konvertieren“ forderte der Friedensforscher Peter Strutynski.

Kritik und Widerstand

Ganz klar: Wir fortschrittlichen, friedensbewegten Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter lehnen den Umbau von ziviler Produktion hin zu Rüstungsproduktion ab. Wir lehnen das gemeinsame Papier der IG Metall mit der Rüstungsindustrie ab, das der Zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner, kurz nach dem Gewerkschaftstag 2023 lancierte. In diesem Aufrüstungspakt werden der „internationale Wettkampf um die Ressourcen der Arktis, die Sicherheit neuer Seewege im Nordatlantik, die wachsenden geopolitischen Spannungen am Indopazifik“ als sicherheitspolitische Herausforderungen bezeichnet. Das ist zu kritisieren. Der internationale Wettkampf um Ressourcen liegt nicht in unserem Interesse. Kritik an Entwicklungen, die den Interessen der Klasse der Lohnabhängigen widersprechen, ist notwendig. Es ist unsere Aufgabe, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die gegen die Interessen unserer Klasse handeln, begründet zu kritisieren. Vor allem aber müssen wir organisiert ein Klima der Ächtung des Krieges herstellen, innerhalb und außerhalb der Gewerkschaft.

Wir müssen diejenigen vor den Vorhang holen, die sich im Interesse der Klasse äußern und handeln. Sie werden totgeschwiegen. Wir müssen die Meinungen und Taten der Widerständler publik machen, nicht die der Angepassten und Ängstlichen. Positive Beispiele gibt es genug.

Heben wir den Ostermarsch im April vor Rheinmetall in Unterlüß hervor, wo der Gewerkschafter Heinz-Dieter „Charly“ Braun eine „Gewerkschaftliche Initiative für Frieden und Konversion“ forderte. Oder sprechen wir über die drei Münchner Straßenbahnfahrer, die sich kürzlich weigerten, eine Flecktarn-Tram zu steuern, oder über die Demo „Soziales rauf, Rüstung runter“, die ver.di-Aktive im letzten Herbst in München organisierten.

Diese Beispiele für den Kampf für zivile Arbeitsplätze machen Mut. Machen wir sie publik!

Anne Rieger war Bevollmächtigte der IG Metall in Waiblingen. Heute lebt sie in Graz und ist Mitglied im Landesvorstand der KPÖ Steiermark und im erweiterten Bundesvorstand des Gewerkschaftlichen Linksblocks. In der BRD ist sie Ko-Sprecherin des Bundesausschusses Friedensratschlag. Ihr Beitrag ist eine Ausarbeitung eines Referats auf der dritten Gewerkschaftskonferenz für den Frieden, die am 11. und 12. Juli in Salzgitter stattfand. Der Beitrag wird im September im Sammelband zur Konferenz im VSA-Verlag erscheinen.

Ulrike Eifler (Hrsg.)

Gewerkschaften in der Zeitenwende – Was tun gegen Umverteilung nach oben, massive Angriffe auf den Sozialstaat, die Militarisierung des Alltags und den Rüstungswahnsinn?

VSA: Verlag, 144 Seiten, 12,80 Euro

Erscheint voraussichtlich im September 2025