Geboren am 20. Juli 1925 in Fort-de-France, Martinique, wuchs Frantz Omar Fanon in einer formal französischen, de facto kolonial hierarchisierten Gesellschaft auf, in der die schwarze Mehrheit politisch entmündigt und kulturell benachteiligt war. Die Martinikaner besaßen zwar infolge der haitianischen Revolution formal französische Bürgerrechte, doch ökonomischer Druck und strukturelle Benachteiligung verhinderten für viele volle Teilhabe. Fanon, aus wohlhabender schwarzer Familie, nutzte diese Rechte und fühlte sich als Franzose – als Erbe der Aufklärung.

1943 verließ der 18-Jährige heimlich Martinique, um sich den französischen Streitkräften anzuschließen. Im Krieg erlebte er den Widerspruch zwischen Frankreichs Freiheitsrhetorik und kolonialer Realität. Anfängliche Begeisterung wich Ernüchterung angesichts des Rassismus weißer Soldaten. In Nordafrika traf er auf ein rassistisches Kastensystem: Antillaner wurden über afrikanische Soldaten gestellt, blieben aber Bürger zweiter Klasse. Sein Glaube an das französische Gleichheitsversprechen zerbrach – ein Schlüsselimpuls für seine spätere radikal antikoloniale Haltung.

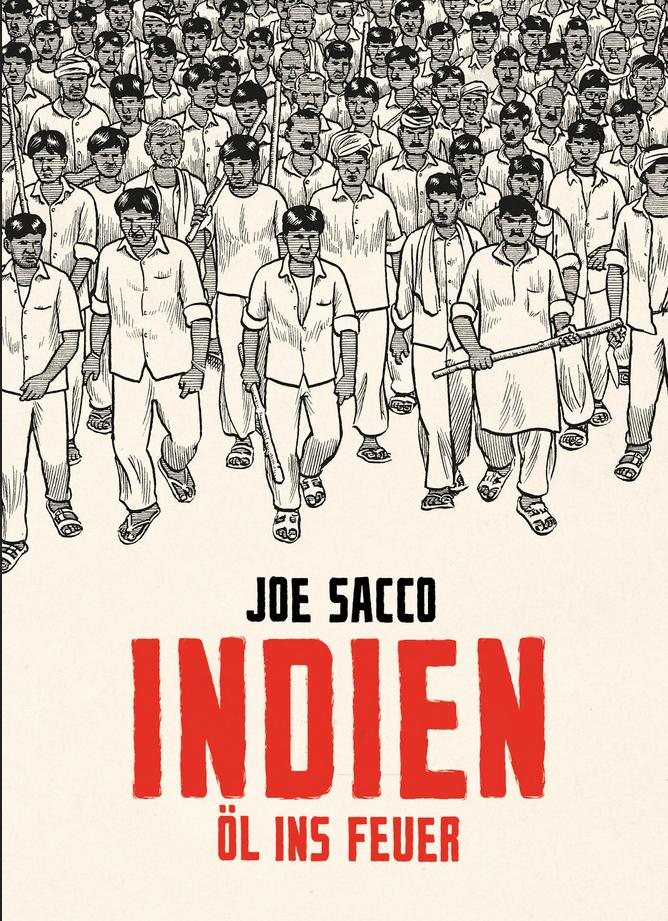

Fanons Werke „Schwarze Haut, weiße Masken“ (1952) und „Die Verdammten dieser Erde“ (1961) zeigen diese Erfahrung. Neben dem Studium der Medizin und Psychiatrie befasste er sich mit Philosophie, insbesondere mit den Werken von Hegel, Marx und Sartre. „Schwarze Haut, weiße Masken“ analysierte kolonialen Rassismus bahnbrechend. 1953 wurde er Chefarzt einer psychiatrischen Klinik in Algerien – ein Wendepunkt. Der Kontakt mit Folteropfern des Kolonialregimes radikalisierte ihn. Er nahm Kontakt zur algerischen Nationalen Befreiungsfront (FLN) auf.

1955 verließ Fanon Algerien und ging nach Tunis, Sitz der algerischen Exilregierung. Dort baute er eine psychiatrische Versorgung für vom Krieg traumatisierte Menschen auf, übernahm politische Aufgaben für die Exilregierung und wurde Mitherausgeber ihrer Zeitschrift „El Moudjahid“. Bereits an Leukämie erkrankt, diktierte er 1960 sein letztes und bedeutendstes Werk: „Die Verdammten dieser Erde“. Er starb 1961 in Maryland, USA, ohne die algerische Unabhängigkeit 1962 zu erleben.

In „Die Verdammten dieser Erde“ analysiert Fanon die psychologischen, politischen und sozialen Folgen des Kolonialismus und entwirft eine Vision radikaler Dekolonisierung. Das Werk bleibt relevant, da es systemische Gewalt, Rassismus und die Notwendigkeit umfassender Befreiung thematisiert. Fanon widerlegt die Vorstellung, Gewalt sei dem menschlichen Wesen eigen, theoretisch und anhand von Fallstudien, die die psychische Zerstörung durch extreme Gewalt belegen. Angesichts struktureller und physischer Gewalt bleibt den Kolonisierten oft nur der gewaltsame Aufstand. Fanon rechtfertigt Gewalt nicht abstrakt, sondern als Reaktion auf ein gewalttätiges System – nicht bellizistisch, sondern emanzipatorisch, wenn keine politischen Wege offenstehen.

Vor Fanons „Schwarze Haut, weiße Masken“ und „Die Verdammten dieser Erde“ thematisierten José Martí (Nuestra América, 1891) und W. E. B. Du Bois (The Souls of Black Folk, 1903) kulturelle Entfremdung und „double-consciousness“, das doppelte Bewusstsein der Kolonisierten. Psychoanalytiker wie Octave Mannoni (Psychologie de la colonisation, 1950) und Albert Memmi (Der Kolonisator und der Kolonisierte, 1957) untersuchten die Dynamik zwischen Unterdrückern und Unterdrückten, blieben jedoch eurozentrisch (Mannoni) oder reformorientiert (Memmi). Fanon radikalisierte diese Ansätze: Als Psychiater, Philosoph und Revolutionär verband er klinische Fallstudien mit Systemkritik und entlarvte Kolonialismus als Gewaltverhältnis. Gegengewalt unterstützte er nur unter extremen Bedingungen und suchte stets Wege, sie zu vermeiden. Doch sah er Befreiung aus einer totalen Gewaltordnung nicht in Reform, sondern in revolutionärer Zerschlagung kolonialer Herrschaft. Gewalt war auch ein psychologischer Befreiungsakt. Fanon beschreibt die zerstörerischen psychischen Auswirkungen des Kolonialismus auf beide Seiten: Die Kolonisierten entwickeln Minderwertigkeitskomplexe, während Kolonisatoren im Überlegenheitsdenken gefangen sind.

Im Kontext der Befreiungskämpfe der 1960er Jahre wurde „Die Verdammten dieser Erde“ zum Leitfaden antikolonialer Bewegungen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Das Werk entlarvt den Widerspruch zwischen europäischem Werte-Anspruch und kolonialer Unterdrückung – eine bis heute prägende Kritik westlicher Hegemonie. Fanon warnte zudem vor der postkolonialen Elite, die nach der Unabhängigkeit oft koloniale Machtstrukturen reproduziere – eine vielfach bestätigte Prognose. Sein Plädoyer für eine „neue Menschlichkeit“ fordert einen radikalen Bruch mit kolonialen Denkmustern und echte politische wie kulturelle Selbstbestimmung. Fanon rief zur kritischen Wiederaneignung kultureller Traditionen in Verbindung mit humanistischen Ideen auf. Sein Universalismus zielte auf gemeinsame Menschlichkeit jenseits ausgrenzender Identitäten. Die Gegenüberstellung von „europäischer“ und „afrikanischer Kultur“ ist für ihn ein koloniales Konstrukt. Seine Vision war die Befreiung von rassistischen Strukturen – nicht die Verfestigung von Opferrollen. Identitätspolitik, die sich nur über Verletzung definiert, hielt er für hemmend: Befreiung heißt, über das erfahrene Leid hinaus Neues zu schaffen. Kolonialsprachen lehnte er nicht pauschal ab, sondern sah sie als pragmatische Werkzeuge der Verständigung.

Während Fanon in Algerien kämpfte und schrieb, entwickelte Chinua Achebe ähnliche Überzeugungen auf literarischem Wege. „Things Fall Apart“ (Alles zerfällt, 1958) zeigt, wie Kolonialismus Gesellschaft und Selbstbild der Kolonisierten zerstört. Wo Fanon auf psychologische Befreiung durch revolutionäre Gewalt setzt, nutzt Achebe – wie Wole Soyinka – die Erzählung als Gegen-Narrativ zum kolonialen Diskurs. Afrikas moderne Literatur entstand so als Antwort auf Unterdrückung und wurde ein Instrument kultureller und politischer Befreiung. Achebe thematisiert in seiner „Afrikanischen Trilogie“ das Trauma des Kolonialismus: Zusammenbruch indigener Ordnungen, psychische Entmündigung und Neokolonialismus durch korrupte Eliten und multinationale Konzerne. „Alles zerfällt“ zeigt den totalen Weltverlust, aus dem zunächst nur Chaos entsteht. Doch trotz der schonungslosen Darstellung bleibt ein Hoffnungsschimmer – etwa im Ritual der Neugeburt in „Anthills of the Savannah“ (1987), das eine egalitäre Zukunft andeutet. Achebes Literatur ist mehr als Anklage: Sie ist Erinnerung und Selbstermächtigung. Dass seine Werke im Westen gefeiert, aber politisch unterschätzt wurden, zeigt die Ironie ihrer Rezeption – und die Kraft einer Literatur, die wirkt, auch wenn ihre Botschaft nicht begriffen wird. Mit dem Sprichwort „Solange die Löwen keine eigenen Historiker haben, wird die Geschichte der Jagd stets den Jäger verherrlichen“ betont Achebe die Notwendigkeit, das eigene Narrativ zurückzuerobern – als Grundlage kultureller und politischer Selbstbestimmung.

Diese Literatur ist nicht nur künstlerisches, sondern auch politisches Projekt: Sie dokumentiert Kolonisation, Unabhängigkeitsbewegungen und die Ernüchterung angesichts postkolonialer Realitäten, in denen alte Machtverhältnisse fortbestehen. Achebe zeigt, wie äußere und innere Fremdbestimmung ineinandergreifen, und eröffnet narrative Räume für neue Zukunftsentwürfe. Fanon und Achebe lieferten zentrale Impulse für die postkoloniale Literaturtheorie, die Ngugi wa Thiong’o weiterentwickelte – besonders in „Decolonising the Mind“ (1986, Deutsch 2019) und seinem literarischen Werk (siehe UZ vom 20. Juni). Sprache ist für ihn Träger von Geschichte, Kultur und Macht; wer in der Kolonialsprache denkt, übernimmt deren Wertesystem. Mit dem Schreiben in Gikuyu setzte er ein Zeichen sprachlicher Selbstermächtigung – als Voraussetzung kultureller Emanzipation. Damit greift er Fanons Forderung nach Dekolonisierung des Geistes und Achebes afrikanische Perspektiven auf, geht jedoch weiter: Nicht nur Inhalte, auch Sprache selbst muss dekolonisiert werden. Ziel ist eine afrikanische Literatur in afrikanischen Sprachen – als Widerstand, Erinnerung und Auseinandersetzung mit der neokolonialen Gegenwart. Sie folgt Fanons Forderung, nicht rückwärtsgewandt, sondern aus dem Kampf geboren zu sein. Auch Edward Said prägte diesen Diskurs: In „Orientalism“ (1978) analysiert er die kulturelle Hegemonie des Westens und zeigt, wie der „Orient“ als rückständig und exotisch konstruiert wurde – ein Mechanismus, den Fanon bereits 1952 im Kontext antischwarzen Rassismus’ beschrieb. Gemeinsam bilden diese Denker eine intellektuelle Tradition, die zeigt: Dekolonisierung endet nicht mit politischer Unabhängigkeit – sie muss in Köpfen, Literatur und Sprache weitergeführt werden. Ihre Werke bleiben relevant, weil sie Vergangenheit erklären und Wege in eine befreite Zukunft weisen – nicht nur afrikanisch, sondern weltliterarisch – Teil eines globalen Kampfes für Dekolonisierung und menschliche Würde.

Fanon bietet ein Schlüsselverständnis für anhaltende postkoloniale Machtstrukturen wie wirtschaftliche Abhängigkeit, systemischen Rassismus und Polizeigewalt – Ausdruck jener Entmenschlichung, die er als koloniales Erbe analysierte. Seine Forderung nach geistiger Dekolonisierung spiegelt sich heute in Debatten über kulturelle Aneignung, Repräsentation und Ermächtigung. Autoritäre Regime in postkolonialen Staaten und globale Migrationsbewegungen bestätigen seine düsteren Prognosen. Theorien der Dekolonisierung – geprägt von Denkern wie Fanon, Memmi und Ngugi – finden auch in Europa Resonanz, besonders in Irland. Tomás Mac Síomóin überträgt diese Ansätze auf die britische Kolonialherrschaft in Irland und zeigt deren psychische und kulturelle Langzeitfolgen. In „The Broken Harp“ (2014) und The Gael Becomes Irish“ (2020) macht er deutlich: Dekolonisierung ist ein fortwährender Kampf gegen unsichtbare imperiale Überreste. In Anlehnung an Fanon und Memmi analysiert Mac Síomóin die Psychopathologie der Kolonisation, besonders den Verlust der irischen Sprache als kollektives Trauma. Wie Ngugi betont er, dass Sprachverlust auch den Verlust einer eigenständigen Weltsicht bedeutet. Viele Iren zeigen laut ihm ein „kulturelles Stockholm-Syndrom“: Sie übernehmen Sprache und Werte der Unterdrücker und lehnen die eigene Herkunft ab. Ein bei Fanon angelegter Gedanke wird bei Mac Síomóin zentral: Er thematisiert auch epigenetische Folgen kolonialer Gewalt – etwa die „ethnische Säuberung” durch die Große Hungersnot als transgenerationales Trauma. Wie bei Ngugi ist Rückkehr zur eigenen Sprache der Weg zur Dekolonisierung. Doch anders als Ngugi stand er vor dem Dilemma, auf Irisch mit kleiner Reichweite zu schreiben oder auf Englisch ein größeres Publikum zu erreichen.

Die Sprache der Kolonisatoren galt diesen Autoren als Instrument geistiger Unterdrückung – besonders, wenn ihnen unterdrückte Muttersprachen zur Verfügung standen. Ein weiterführender Aspekt ist das Verhältnis zur „zweiten Kultur“ innerhalb kolonialer Zentren, etwa jener der Arbeiterklasse. Befreiungsbewegungen eigneten sich das humanistische Erbe an, indem sie klassische Texte in eigene Sprachen übertrugen: Nyerere übersetzte Shakespeare ins Swahili, Àlvaro Cunhal „König Lear“ ins Portugiesische, Pablo Neruda machte Blake auf Spanisch zugänglich, Nazim Hikmet übersetzte Tolstoi ins Türkische. Wie Fanon voraussah und Ngugi bestätigte, zeigte auch Mac Síomóin: Dekolonisierung endet nicht mit politischer Unabhängigkeit. Neokoloniale Strukturen wirken fort – in Irland etwa durch eine Bourgeoisie, die sich nach der Unabhängigkeit erneut Britannien und ab 1973 der EU unterwarf. Ökonomische und politische Souveränität gingen verloren, anglophone Medien beschleunigen die kulturelle Selbstaufgabe – nicht nur in Irland. Mac Síomóin knüpft hier an globale Diskurse wie jene von Boaventura de Sousa Santos an und zeigt: Irland ist kein Sonderfall, sondern Teil eines globalen Musters. Sein Werk belegt, dass postkoloniales Denken nicht auf den Globalen Süden beschränkt ist. Irland – Europas erste kolonisierte und letzte unvollständig dekolonisierte Nation – wird bei ihm zum Laboratorium einer europäischen Dekolonisierungstheorie. Die Wunden des Kolonialismus bluten in Europa weiter. Seine Arbeit ist ein Aufruf, die „innere Kolonisierung“ zu überwinden – geistige Barrieren, die Iren daran hindern, Sprache, Geschichte und Identität zurückzuerobern. Er ist nicht nur Fanons Erbe, sondern ein Pionier eines transkontinentalen Dekolonisierungsdenkens, das Afrika, Irland und andere Regionen verbindet. „Die Verdammten dieser Erde“ bleibt dabei Schlüsselwerk: Es erklärt Vergangenheit, erhellt Gegenwart. Fanons Kritik an Unterdrückung, seine Warnung vor neokolonialen Fallstricken, sein Ruf zur Selbstbefreiung und seine Vision einer neuen Menschlichkeit machen es so aktuell wie 1961. Es fordert, die unvollendete Dekolonisierung auch geistig zu vollziehen – und den gewaltsamen Widerstand kolonisierter Völker wie der Palästinenser historisch einzuordnen und zu unterstützen.

Eine längere Fassung dieses Artikels wird in der Herbstausgabe der „Marxistischen Blätter“ erscheinen.